Astrid Lindgren wurde am 14. November 1907 auf dem elterlichen Hof Näs bei Vimmerby in Småland geboren, als zweites von vier Kindern. Der bäuerlich geprägte Alltag, das enge Verhältnis zu den Geschwistern und die klare Natur der südschwedischen Landschaft prägten nicht nur ihre Kindheit, sondern auch ihre spätere Erzählweise. Ihre Schulzeit verlief unauffällig, doch das Erzählen begann früh – sie schrieb für die Schülerzeitung, las viel und beobachtete genau.

Mit 18 wurde sie unverheiratet schwanger, ein gesellschaftlicher Skandal zur damaligen Zeit. Sie verließ ihre Familie, gab ihren Sohn Lasse zunächst in Pflege und schlug sich als Stenotypistin in Stockholm durch. Ihre spätere Arbeit als Sekretärin beim Verlag Rabén & Sjögren wurde zum literarischen Wendepunkt. Der erste Text erschien 1944, ein Jahr später erfand sie – auf Wunsch ihrer Tochter Karin – eine Figur, die alles andere überschreiben sollte: Pippi Langstrumpf.

Zwischen Pferd auf der Veranda und Tod in Nangijala

Geburtstage von Autorinnen, die längst in den Schulkanon eingezogen sind, neigen zur Folklore. Man spricht von Kindheitshelden, von Leseerfahrungen im Schlafanzug, von Bullerbü. Auch bei Astrid Lindgren droht diese Gefahr. Ihre Figuren sind so populär, dass sie von der eigenen Radikalität fast überdeckt werden. Dabei war kaum eine so entschieden literarisch und gleichzeitig so entschieden gesellschaftlich wie sie.

Pippi Langstrumpf zum Beispiel – in zahllosen Verfilmungen entkernt zur charmanten Exzentrikerin – war ursprünglich nichts weniger als ein Angriff auf die bürgerliche Ordnung. Ein Kind, das allein lebt, über Geld und Stärke verfügt, den Polizisten weglacht und die Schule nur besucht, wenn es passt. Das alles 1945, in einem Nachkriegsschweden, das Ordnung mehr schätzte als Widerrede.

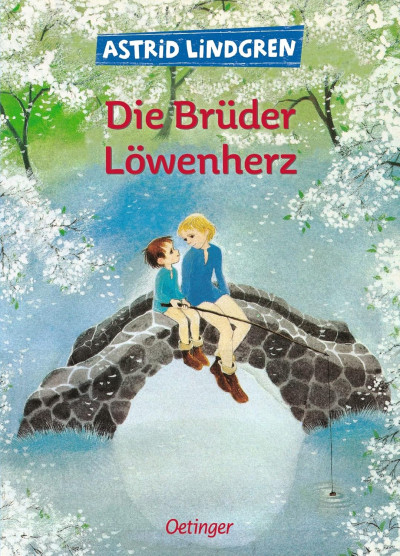

Ronja Räubertochter tritt ein Erbe an, das sie nicht will. Sie verlässt den väterlichen Schutzraum – einen durchaus patriarchalen – und zieht in den Wald, um sich selbst zu erfinden. Keine Rückkehr ins Idyll, sondern ein Schritt ins Ungewisse. Und „Die Brüder Löwenherz“ spricht über Krankheit, Tod, Widerstand – in einer Klarheit, der Erwachsene oft ausweichen wollen.

Mit Kindergeschichten in die Weltliteratur

Lindgren hat nie den Anspruch erhoben, Weltliteratur zu schreiben. Das tat sie einfach. Ihre Sätze sind knapp, klar, ungekünstelt. Gerade deshalb wirken sie lange nach. Denn hinter der scheinbaren Schlichtheit steckt ein scharfes literarisches Bewusstsein. Sie wusste, wie Sprache funktioniert – und wie sie wirken kann. Dass sie in ihrem späteren Leben politische Debatten mitprägte, war keine Wendung, sondern logische Folge.

In ihrer Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1978 sprach sie nicht über Bücher, sondern über Gewalt gegen Kinder. Über Erziehung, die keine ist. Über das Recht auf Unversehrtheit – körperlich wie seelisch. Und sie tat das mit derselben Mischung aus Klarheit und Nachdruck, mit der auch ihre literarischen Figuren agieren.

Keine Flucht, sondern Gegenbild

Oft wird Lindgren vorgeworfen, sie habe ein verklärtes Bild der Kindheit gezeichnet. Ein Schweden aus rotem Holz und viel Heu. Wer genau liest, erkennt jedoch: Diese Bilder sind nie ungebrochen. Die Landschaften in ihren Büchern – Småland, Wälder, Seen – sind keine Zufluchtsorte, sondern Möglichkeitsräume. Orte, an denen anderes Leben denkbar wird. Und an denen die Kinder – im Unterschied zu den Erwachsenen – Entscheidungen treffen, die nicht auf Besitzstandswahrung zielen.

Karlsson vom Dach, der egozentrische, selbstzufriedene Alleinflieger, ist alles andere als sympathisch. Aber er verweigert sich der sozialen Anpassung mit bewundernswerter Konsequenz. Michel aus Lönneberga will nicht stören – er denkt nur. Und wird dafür regelmäßig weggesperrt. Madita stolpert über die feinen Risse im Alltag der Erwachsenen und merkt früh, dass Anstand nichts mit Wahrheit zu tun haben muss.

Figuren mit Haltung

Was Lindgrens Figuren verbindet, ist ihr innerer Kompass. Sie handeln nicht deshalb „richtig“, weil sie es sollen, sondern weil sie es nicht anders können. Ihre Moral entsteht nicht aus Konvention, sondern aus Überzeugung. Und sie hat nichts mit Gehorsam zu tun.

„Aber es gibt Dinge, die man tun muss, sonst ist man kein Mensch, sondern nur ein Häuflein Dreck“,

heißt es in „Die Brüder Löwenherz“. Selten wurde Pflichtbewusstsein radikaler formuliert. Und selten konsequenter erzählt. Denn wer die Geschichte kennt, weiß: Diese Einsicht kostet mehr als eine Unterschrift unter ein Schulheft.

Eine Frage der Notwendigkeit

Es ist leicht, sich auf Lindgren zu berufen. Schwieriger ist es, ihr gerecht zu werden. Denn wer sie ernst nimmt, muss mehr tun, als ein altes Pippi-Zitat auf eine Postkarte zu drucken. Ihre Literatur ist nicht affirmativ, sondern auffordernd. Sie zeigt, dass Widerstand im Kleinen beginnt. Und dass Kinder keine zukünftigen Erwachsenen sind, sondern Gegenwartswesen mit vollem Ernst.

Dass sie heute noch gelesen wird, ist keine Frage der Nostalgie. Es ist eine Frage der Notwendigkeit. Denn die Themen – Freiheit, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung – sind nicht erledigt. Und Lindgrens Tonfall, dieser scheinbar einfache, oft heitere, manchmal melancholische, ist kein Stilmittel. Es ist ein literarisches Verfahren, das bis heute funktioniert.

Gebt den Kindern Raum

Astrid Lindgren hat das Kinderbuch nicht erfunden, aber sie hat es verändert. Sie hat es geöffnet – für Themen, die vorher als zu schwer galten. Und für eine Sprache, die weder unterfordert noch belehrt. Sie hat Kindern etwas zugetraut. Und damit auch den Erwachsenen.

Dass man sich daran immer wieder erinnern muss, gerade im November, ist kein Zufall. Es ist eine gute Gelegenheit.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz

Astrid Lindgrens Jugendjahre werden verfilmt

Astrid Lindgren. Helle Nächte, dunkler Wald

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt

Weihnachten in Bullerbü– Astrid Lindgrens Bullerbü als Bilderbuch

Zeit für Geschichten: Klassische Kinderbücher für eine magische Weihnachtszeit

Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne

Leo Tolstoi: Anna Karenina

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Karen W. – Eine Resonanz des Alltags

Die Geduld der Zukunft – warum das Warten die unterschätzte Tugend unserer Zeit ist

Nach dem Licht – warum Hoffnung kein Neuanfang, sondern Erinnerung ist

„Ein Faden, der sich selbst spinnt“ – Jon Fosses Vaim und der Rhythmus der Abwesenheit

Jahresrückblick Literatur 2025

Zwei Listen, zwei Realitäten: Was Bestseller über das Lesen erzählen

Aktuelles

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Leipzig liest: Von Alltäglichkeiten, Umbrüchen und der Arbeit am Erzählen

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Nicolas Mahler erhält 2026 Wilhelm-Busch-Preis und e.o.plauen-Preis

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit