Ein Junge sitzt in der Schwebebahn. Unter ihm die Wupper, grau, träge. Über ihm das Rattern der Gedanken. Die Bahn gleitet, ohne zu fahren. Sie schwebt. Als könne sie der Schwerkraft widersprechen – und dem Schicksal gleich mit.

Hanns-Josef Ortheils „Schwebebahnen“ – Kindheit über Abgründen

Hanns-Josef Ortheils neuer Roman Schwebebahnen beginnt mit dieser Bewegung, halb technisch, halb poetisch. Ein Fortbewegungsmittel wird zum Sinnbild: für das Schweben zwischen Erinnern und Vergessen, zwischen Schweigen und Musik, zwischen Kindheit und Welt. Die Wuppertaler Schwebebahn, in ihrer Kuriosität längst städtisches Wahrzeichen, wird hier zur literarischen Figur – ein Zeichen für das, was möglich bleibt, wenn das Leben schwer wird.

Nachkriegszeit ohne Pathos – ein Haus voller Eisenbahner

Wuppertal, Ende der fünfziger Jahre. Der sechsjährige Josef zieht mit seinen Eltern von Köln in ein Haus voller Eisenbahnerfamilien. Der Krieg ist vorbei, aber nicht vergessen. Auch nicht in den Körpern und Stimmen der Erwachsenen. Der Vater schweigt, die Mutter lenkt. Vier Kinder hat das Paar bereits verloren, Josef ist der letzte Versuch – oder die letzte Hoffnung.

Ortheil erzählt das nicht larmoyant, sondern mit feiner Zurückhaltung. Er zeigt, wie ein Kind die Welt betritt, deren Regeln es noch nicht versteht: Wer gehört dazu? Wer wird ausgeschlossen? Warum wird so wenig geredet, obwohl so viel gesagt werden müsste?

Denis Scheck nennt es im Interview (Druckfrisch, 16.11.2025) ein „überraschend helles Buch“. Hell nicht im Sinne von heiter, sondern von durchlässig. Die Vergangenheit scheint durch. Der Junge spürt das, auch wenn er es nicht benennen kann.

Die Musik als Rettungsversuch – Improvisation statt Disziplin

Josef ist kein Musterschüler. Er meidet den Schulweg, hat Angst vor den Gleichaltrigen, flieht in Träumereien. Doch er hat zwei Zufluchtsorte: das Klavier – und die Schwebebahn.

Das Klavierspiel, zunächst als Pflicht gedacht, wird zur Möglichkeit. Josef beginnt zu improvisieren. Nicht aus Rebellion, sondern weil seine Finger einen anderen Weg finden als das Lehrbuch. Musik, das spürt man schnell, ist hier mehr als eine Kunst. Sie ist eine Sprache, die dorthin reicht, wo das Sprechen aufhört.

Ortheil, selbst Musiker, schreibt in klingenden Sätzen. Man merkt, dass er den Klang seiner Sprache hört. In einem Interview verrät er: Er vermeidet Umlaute, „Ö, Ä, Ü“ seien Misstöne für ihn. Das mag exzentrisch wirken, ist aber Teil seiner Poetik: Schreiben als Komposition. Texte, die sich nicht nur lesen, sondern hören lassen.

Mücke – eine Freundin, ein Engel, ein Gegenbild

Dann tritt Mücke auf. Ein Mädchen, Tochter eines Gemüsehändlers mit italienischen Wurzeln, temperamentvoll, klug, furchtlos. Sie nimmt Josef an die Hand, zeigt ihm ihre Welt: den Wald, die Höhle mit den Engelsfiguren, ein Ort zwischen Fantasie und Religion, Kindheit und Trost.

Mücke ist keine pädagogische Figur. Sie ist einfach da. Und sie lässt ihn sein. In einer Welt, in der vieles auf Leistung und Anpassung zielt, wird diese Freundschaft zum subversiven Akt: gegen Vereinsamung, gegen Erwartungsdruck, gegen die Logik des Schweigens.

Hier verwebt Ortheil zwei Erzählstränge: den der inneren Entwicklung und den der äußeren Bedingungen. Die Nachkriegsgesellschaft bleibt im Hintergrund, aber sie ist spürbar – als diffuse Autorität, als Druck, als ständige Aufforderung, „etwas aus sich zu machen“.

Die Schwebebahn als Metapher – für Erinnerung, Bewegung, Schweigen

Die Schwebebahn bleibt das heimliche Zentrum des Romans. Sie ist real und imaginär zugleich. Sie fährt, aber sie fliegt auch. Für Josef wird sie zur Möglichkeit, das Bekannte zu verlassen, ohne den Boden ganz zu verlieren. Ein Gleichgewicht, das ihn trägt.

Im Gespräch mit Scheck sagt Ortheil, die Bahn habe ihn nie losgelassen – bis heute fahre er mit ihr, „um zu schweben“. Der Satz ist mehr als nostalgisch. Er beschreibt eine ästhetische Haltung: das Bedürfnis, sich über den Dingen zu halten, nicht abzuheben, aber auch nicht unterzugehen.

Erinnerung als Komposition – Literatur als Gegengewicht

Schwebebahnen ist ein leiser, musikalischer Roman. Kein Entwicklungsroman im klassischen Sinn, sondern eine Etüde über Erinnerung. Über das, was nachklingt. Über Kindheit, die nicht abgeschlossen ist, sondern fortwirkt.

Ortheil komponiert keine große Erzählung. Er reiht Episoden, Stimmungen, kleine Bewegungen. So entsteht ein Text, der nicht analysiert, sondern resoniert. Der nicht erklärt, sondern zeigt. Und der doch deutlich macht, was Literatur kann: Räume öffnen, in denen das Schweigen sprechen darf.

Ein schwebendes Erinnerungsstück

Wer Ortheil liest, muss nicht alles verstehen. Aber man hört, wie es klingt. Und vielleicht ist das das Wichtigste: Dass man einen Ton wiedererkennt. Den Ton der eigenen Kindheit, der Verluste, der kleinen Rettungen. Und dass man dabei merkt: Manche Bahnen fahren nicht, sie tragen.

Topnews

Unser Geburtstagskind für den Wintermonat Februar: Gertrude Stein

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

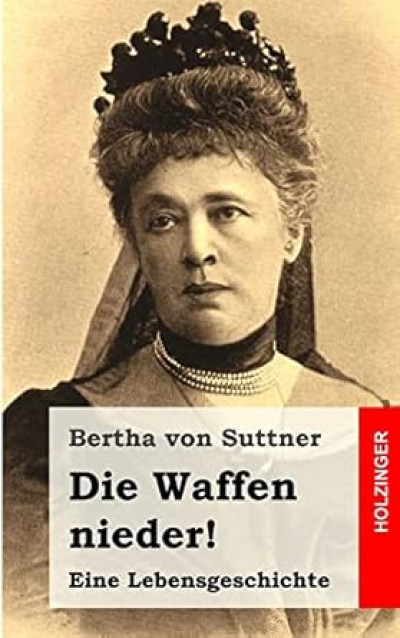

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

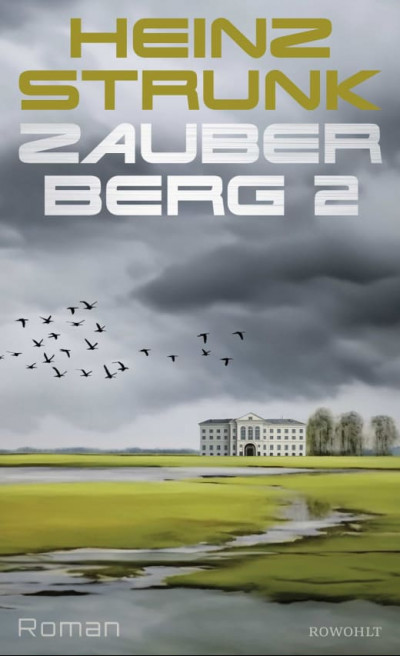

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

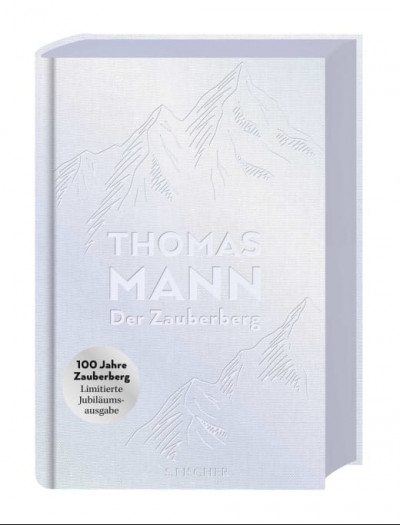

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

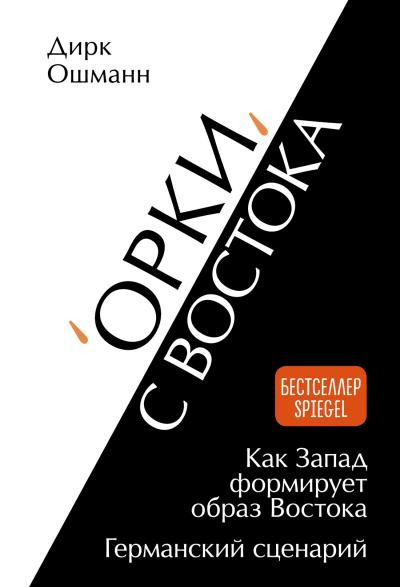

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

Kafka am Strand von Haruki Murakami

„Druckfrisch“ vom 18. Januar 2026

Denis Scheck über Fitzek, Gewalt und die Suche nach Literatur im Maschinenraum der Bestseller

Herbstempfehlungen von Denis Scheck auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Druckfrisch vom 12. Oktober 2025 László Krasznahorkai, Anja Kampmann, Katerina Poladjan – und Denis Scheck mit der SPIEGEL-Bestsellerliste

Denis Scheck in Druckfrisch (14.09.2025): Kafka, Ian McEwan und 20.000 Elefanten

Denis Scheck ist am 13. April zurück mit „Druckfrisch“

Denis Scheck über die Spiegel-Bestsellerliste

"... wie eine Art Stiftung Warentest" Denis Scheck über seine Arbeit als Kritiker

Bitte nicht weinen. Wenn du weinst, muss ich auch ...

Karen W. – Eine Resonanz des Alltags

Nach dem Licht – warum Hoffnung kein Neuanfang, sondern Erinnerung ist

Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef

Johanna Hansen: SCHAMROT: Eine niederrheinische Kindheit

Bergwelt als Textur – Mignon Kleinbek: Wintertöchter. Die Gabe

Aktuelles

Die Unbequeme – Rosa Luxemburg und der internationale Frauentag am 8. März

Zum 95. Geburtstag von Janosch – drei Bücher über Freundschaft, Freiheit und das kleine Glück

Zum Tod von António Lobo Antunes – Stimmen aus dem Gedächtnis Portugals

Liu Cixin – Die drei Sonnen

Über den Sammelband „Lottery Fantasies, Follies, and Controversies. A Cultural History of European Lotteries“

Wenn Kinder zu Übersetzern werden – Constantin Film verfilmt „Mama, bitte lern Deutsch“

Judith Hermanns: Ich möchte zurückgehen in der Zeit

Leipziger Buchmesse: Zwischen Bücherrausch und Zukunftslabor

Gebrauchte Bücher: Eine Übersicht über Plattformen

Georg Büchners „Lenz“ – Ein Mensch im Übergang

Amazon Charts – Woche bis zum 22. Februar 2026 Die meistgelesenen Bücher im Fokus: Harry Potter, Dan Brown und aktuelle Bestseller im Überblick

Die Lücke im Satz – Die SWR Bestenliste im März 2026 als Gedächtnisraum

Happy Head von Josh Silver – Wellness, Wettbewerb, Wahnsinn