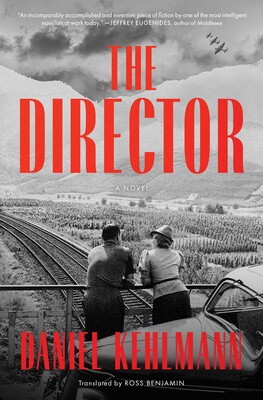

Es kommt selten vor, dass ein deutschsprachiger Roman im englischsprachigen Raum eine derartige Welle schlägt – und noch seltener, dass die Reaktionen über bloßes literarisches Wohlwollen hinausgehen. Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel, in den USA unter dem Titel The Director erschienen, hat diese Ausnahme geschafft. Seit dem 6. Mai 2025 häufen sich in amerikanischen Medien Rezensionen, die das Buch nicht nur als literarisches Ereignis, sondern als politisches Signal deuten.

Die Aufmerksamkeit, die Kehlmanns Roman derzeit erfährt, reicht von der New York Times über The Atlantic bis zur Washington Post. Die Besprechungen sind ausführlich, zum Teil hymnisch, und selten wurde ein europäischer Roman in derart direktem Zusammenhang mit dem Zustand der amerikanischen Gegenwart gelesen. Dass das Buch überhaupt als „Spiegel unserer Zeit“ begriffen wird, liegt nicht nur an seiner meisterhaften Konstruktion, sondern auch an einem historischen Stoff, der unbequeme Fragen stellt, ohne sie zu erklären – und genau darin liegt seine Kraft.

Georg Wilhelm Pabst: Aufstieg, Flucht, Rückkehr

Im Zentrum steht Georg Wilhelm Pabst, Regisseur von Klassikern wie Die freudlose Gasse oder Die Büchse der Pandora, ein Mann, der die Weimarer Republik filmisch mitprägte und dann – wie so viele – vor den Nationalsozialisten floh. Anders als viele kehrte Pabst jedoch zurück. Er drehte zwar keine offenen Propagandafilme, arbeitete aber im NS-System weiter. Ein ambivalenter Rückzug ins Licht.

Kehlmann interessiert sich weniger für Heldenmut als für Nuancen: Wie viele kleine Kompromisse braucht es, um am Ende tief verstrickt zu sein? Und wie klingt das Echo dieser Kompromisse in heutigen Künstlerbiografien? Die moralische Frage steht im Zentrum – und sie wird nicht als These, sondern als Strukturvorgabe gestellt. Man rutscht ab. Langsam. Und es gibt keine saubere Linie, keinen rettenden Sprung zurück.

Die Amerikaner lesen mit gespitztem Ohr

Besonders die Washington Post betont, wie präzise Kehlmann historische Details mit erzählerischer Raffinesse verwebt. Episodenhafte Kapitel, die sich zu einem Mosaik fügen, stilistisch geschliffen, inhaltlich unbequem. Es ist kein Zufall, dass amerikanische Kritiker die Figur des Joseph Goebbels – in Kehlmanns Darstellung ein intellektuell unterfütterter Demagoge mit zynischem Talent – mit aktuellen politischen Akteuren vergleichen. Nicht nur, aber auch Donald Trump, dessen Wiederwahlkampagne unübersehbar den kulturellen Resonanzraum dieses Buches mitprägt.

In einem Fernsehinterview mit CNN erklärte Kehlmann, die Parallelen hätten sich nicht aufgedrängt, sie seien einfach dagewesen. Die amerikanische Kulturindustrie – so scheint es – will das Buch vor allem als Warnung lesen. Robert De Niro tut das in Cannes ganz öffentlich und vergleicht The Director mit Klaus Manns Mephisto, ebenfalls ein Roman über die Preisgabe moralischer Integrität im Tausch gegen ästhetische Karriere.

Literatur als Kommentar – und als Spiegel

Man kann all das für eine etwas arg eifrige Politisierung von Kunst halten. Aber man kann auch feststellen: The Directorfunktioniert auf mehreren Ebenen. Er ist ein Roman über Filmästhetik – wie Kehlmann Pabsts Schnitttechnik in seine Erzählstruktur übersetzt, ist mehr als nur formale Spielerei. Es ist ein Essay über künstlerische Entscheidungsprozesse unter Druck. Und ein stiller, aber eindringlicher Abgesang auf die Vorstellung, man könne inmitten der Barbarei einfach weitermachen, als sei nichts geschehen.

Dass dieser Roman gerade jetzt, im Frühjahr 2025, in den USA erscheint, ist kein Zufall – sondern ein glücklicher Unfall der Veröffentlichungspolitik. Denn das Timing trifft einen Nerv. Die amerikanische Kultur blickt auf sich selbst, nervös, vor den nächsten Wahlen, und fragt: Wer spielt mit? Und warum?

Politische Resonanz: Amerika sieht sich selbst, Deutschland schaut auf das Handwerk

Die kontrastreiche Rezeption des Romans in Deutschland und den USA spiegelt auch die Unterschiede im politischen Klima beider Länder. Während amerikanische Kritiker The Director nahezu zwangsläufig im Lichte der jüngsten Wahl und des gesamtgesellschaftlichen Klimas nach einer autoritären Legislaturperiode lesen, zeigt sich die deutsche Kritik deutlich nüchterner – und im Zweifel näher am Text als am Zeitgeist. In Deutschland wird geprüft, wie gut Kehlmanns Figuren gebaut sind, wie tragfähig seine Dramaturgie, ob das moralische Dilemma literarisch greift.

In den USA hingegen wurde der Roman von Beginn an als Kommentar zur Lage der Nation gelesen – zur Stille vieler Intellektueller, zum Rückzug der Kulturbranche aus der politischen Arena, zur Frage, wer heute bereit ist, seine künstlerische Autonomie gegen gesellschaftliche Verantwortung abzuwägen. Der Regisseur Pabst, der sich leise in den Dienst eines Systems stellt, das er eigentlich verachtet, wird dort zum emblematischen Spiegelbild einer Gegenwart, in der das Spektrum zwischen Mitläufertum und stiller Duldung zunehmend schwerer zu trennen ist.

Deutschland diskutierte nach Erscheinung des Romans über Sprache, Struktur und psychologische Kohärenz – Amerika über Haltung, Wirkung und die moralische Reichweite künstlerischer Entscheidungen. Dass beides in demselben Buch Platz findet – das ist vielleicht Kehlmanns eigentliche Leistung. Und auch ein Hinweis darauf, wie verschieden Literatur gelesen werden kann, je nachdem, wohin gerade der Blick der Gesellschaft gerichtet ist.

Erscheinungstermin UK: The Director am 22. Mai 2025, riverrun (Quercus Publishing)

Übersetzung: Ross Benjamin

Erscheinungstermin Deutschland: Lichtspiel am 10.10.2023, Rowohlt Buchverlag

Hier bestellen

Topnews

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Wau! – Daniel Kehlmann unter den besten Büchern der New York Times

Percival Everett – Dr. No

Wachs – Anatomie eines unaufgeregten Widerstands

Cemile Sahin: "Kommando Ajax" – Eine rasante Erzählung über Exil, Kunst und Verrat

Leon de Winter: Stadt der Hunde

Vom „Ritter Nerestan“ zu „Mädchen in Uniform“

„Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez

Man kann auch in die Höhe fallen von Joachim Meyerhoff

zu lieben von Ulrike Draesner

Atlas: Die Geschichte von Pa Salt – Der finale Band der „Sieben Schwestern“-Saga enthüllt das lang gehütete Geheimnis

Monster von Nele Neuhaus – Ein düsterer Psychokrimi, der die Abgründe der Menschlichkeit offenlegt

Transit von Anna Seghers

„Das Kalendermädchen“ – Fitzeks packender Psychothriller für die dunkle Jahreszeit

Katja Lange-Müller: "Unser Ole" zu Gast bei Denis Scheck in Druckfrisch

Clemens Böckmann – „Was du kriegen kannst“

Aktuelles

Der Sohn des Wolfs – Jack Londons frühe Alaska-Erzählungen

Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher

Wolfsblut – Der Weg aus der Wildnis

Manfred Rath :In den Lüften

Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts

PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg

Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See

Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie

Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Rezensionen

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle