Es ist der dritte Tag des neuen Jahres. Der Baum nadelt, die Vorsätze sind noch frisch, und irgendwo zwischen Kalenderblatt und Kaffeeduft steht die stille Frage: Wird es diesmal anders?

Doch Hoffnung hat selten etwas mit Anfang zu tun. Sie ist kein Feuerwerk, sondern ein Echo. Eine Bewegung, die aus der Erinnerung kommt, nicht aus dem Enthusiasmus. Hoffnung ist das, was bleibt, wenn das Alte noch nachhallt und das Neue noch nicht spricht.

Der Januar als Schleife

Jedes Jahr beginnt gleich: Vorsätze, Fitnessprogramme, Aufräumaktionen, ein bisschen Weltschmerz. Wir tun so, als ließe sich das Leben resetten, dabei wissen wir längst, dass alles eine Wiederholung ist. Vielleicht ist genau das der Trost: dass es immer weitergeht, auch ohne Erlösung.

Friedrich Hölderlin hat diesen paradoxen Zustand in eine Zeile gefasst, die bis heute standhält, weil sie nichts verspricht:

„Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.“

Das ist der Ton des Januars – kein Triumph, kein Pathos, sondern die nüchterne Einsicht, dass Gegensätze sich nicht aufheben, sondern ineinander wohnen.

Erinnerung als Treibstoff

Hoffnung ist kein Ausweg aus der Vergangenheit, sondern ihre Fortsetzung. Paul Celan, dessen Schreiben aus Verlust und Bruch hervorgeht, notierte den Satz:

„Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt.“

Hoffnung erscheint hier nicht als Gefühl, sondern als Zumutung. Etwas soll sich verändern, obwohl alles dagegen spricht. Nicht aus Optimismus, sondern aus Notwendigkeit.

Auch Samuel Beckett wusste, dass Hoffnung nichts Glänzendes ist. In Worstward Ho schreibt er:

„Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.“

Das ist kein Trost im klassischen Sinn. Es ist eine Haltung. Hoffnung als Bewegung im Scheitern, nicht als Ausweg aus ihm. Kein Vielleicht, sondern ein Trotzdem.

Die kurze Nacht, das lange Licht

Die längsten Nächte liegen hinter uns, und doch ist es noch dunkel. Aber die Erde hat sich bereits entschieden: Sie wendet sich dem Licht zu. Vielleicht ist das die eigentliche Hoffnung – nicht das Versprechen, sondern die Bewegung.

Emily Dickinson hat dieses Prinzip in eine der bekanntesten Metaphern der Moderne übersetzt:

„Hope is the thing with feathers / That perches in the soul.“

Hoffnung sitzt nicht am Horizont, sondern im Inneren. Sie singt, schreibt Dickinson, selbst im Sturm. Nicht laut, aber beharrlich.

Clarice Lispector hätte diese Vorstellung verstanden. Für sie lag Hoffnung nicht im Ergebnis, sondern im Bewusstsein – in jenem Moment, in dem man bemerkt, dass die Welt weiter atmet, auch wenn man selbst innehält.

Hoffnung als Haltung

Ingeborg Bachmann schrieb den Satz:

„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“

Das gilt auch für Hoffnung. Sie ist keine Flucht, kein Zuckerüberzug, sondern eine Form der Klarheit. Sie hält aus, dass Wiederholung kein Versagen ist und Stillstand keine Option.

Vielleicht muss man Hoffnung also neu denken: nicht als Ziel, sondern als Methode. Als Aufmerksamkeit für das, was bleibt, wenn man alles verloren glaubt. Als Fähigkeit, im Unfertigen zu verweilen, ohne es zu verklären.

Nach dem Licht

Hoffnung ist das, was man tut, nicht das, woran man glaubt. Sie steckt in der Entscheidung, weiterzulesen, weiterzuschreiben, weiterzuleben – obwohl man weiß, dass sich vieles wiederholen wird.

Die längsten Nächte sind vorbei.

Das Licht kommt langsam zurück.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

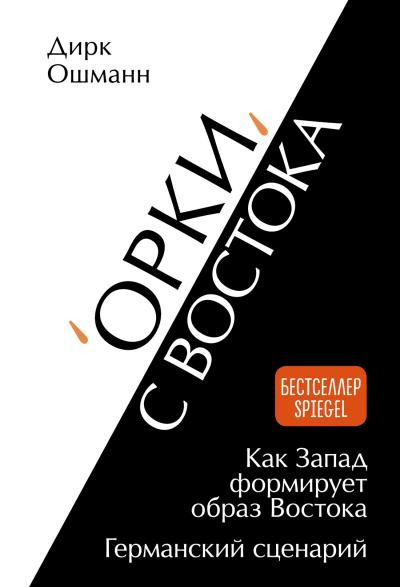

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Die Geduld der Zukunft – warum das Warten die unterschätzte Tugend unserer Zeit ist

Stille Nacht, laute Welt – warum uns das Friedensmotiv in der Literatur nicht tröstet

Nach dem Lärm – Fastenzeit als Übung des Geistes

Die langsame Gnade – wie Literatur durch den Winter trägt

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Karen W. – Eine Resonanz des Alltags

Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef

Ohne Frieden ist alles nichts

Jahresrückblick Literatur 2025

Zwei Listen, zwei Realitäten: Was Bestseller über das Lesen erzählen

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt

Bergwelt als Textur – Mignon Kleinbek: Wintertöchter. Die Gabe

Hanns-Josef Ortheils „Schwebebahnen“ – Kindheit über Abgründen

Georgi Gospodinovs „Der Gärtner und der Tod“ ist Buch des Jahres der SWR Bestenliste

Das Literarische Quartett am 5. Dezember 2025

Aktuelles

Globalisierung, Spionage, Bestseller: „druckfrisch“ vom 15.02.2026

Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag

Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort

Die Überforderung der Welt – Anton Tschechows „Grischa"

Alina Sakiri: Gedicht – Echt, unbearbeitet

Yasmin: Gedicht

Torben Feldner: Es waren zwei Lichter – Leseprobe

Holger Friedel: Sinn des Lebens

Die Verwaltung des Wahnsinns – Anton Tschechows „Krankensaal Nr. 6

Bekanntgabe des Deutschen Buchhandlungspreises 2025

Selfpublishing-Buchpreis 2025/26 – Zwischen Longlist und Bühne

Nach dem Lärm – Fastenzeit als Übung des Geistes

Die Kunst der Fläche – Warum Tschechows „Die Steppe“ unserer Gegenwart das Dramatische entzieht

Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?

Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen

Rezensionen

Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel

Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird

Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird

Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit