Wer Irving kennt, spürt es auf den ersten Seiten: Dieser Ton, diese langsame Bewegung durch Herkunftsgeschichten, durch soziale Ordnungen, durch beiläufige Ironie – er hat ihn wieder, den Leser. Und er lässt nicht mehr los. Der Roman beginnt mit einem Stammbaum – Winslows seit der Mayflower – doch nicht als stolze Herkunftserzählung, sondern als ironisch unterspülte Konstruktion. Denn Jimmy, die Hauptfigur, lässt das kalt. Ein Satz seines Großvaters markiert das Thema des Romans: „Man kann sich seine Eltern nicht aussuchen.“

Queen Esther beginnt wie viele Irving-Romane: mit einer Familie, die nicht ganz zusammenpasst, mit einer Herkunft, die nicht ganz passt, und mit einer Stadt, die alles beurteilt. Pennacook in New Hampshire ist mehr als Kulisse – es ist das soziale Koordinatensystem, gegen das sich Jimmy positionieren muss.

Klassenzugehörigkeit als erzählerisches Geflecht

Irving entfaltet die Stadt wie ein soziales Textgewebe: Herkunft, Status, Schulzugehörigkeit – alles zählt. Die Academy, die Privatschule des Ortes, fungiert als Kontrast: eine meritokratische Insel, in der man durch Leistung – oder Witz – bestehen kann. Die Schule verlangt mehr als nur Noten. Sie verlangt Zugehörigkeit. Jimmy, adoptiert, mit unklarer Abstammung, bleibt auch hier fremd. Er ist ein Sohn, der nicht zugeordnet werden kann. Und genau das macht ihn zur Irving-Figur.

Die Erzählung stellt die Frage nach Identität nie direkt. Sie zeigt nur, wie ein junger Mann sich durch Räume bewegt, in denen alles, was er ist, immer erst überprüft werden muss. Seine Andersartigkeit ist kein Statement, sondern ein Zustand. Und Irving beschreibt ihn mit einer Zärtlichkeit, die nicht sentimental wird.

Esther als Figur der Lücke

Esther Nacht, Jimmys Mutter, bleibt in dieser frühen Phase des Romans vor allem eine Abwesenheit. Sie ist Waise, sie war Au-pair im Haus der Winslows, sie wird nie ganz anerkannt. Doch genau darin liegt ihre erzählerische Kraft: Sie ist kein Charakter mit großem Auftritt, sondern ein Zentrum der Bewegung. Sie lässt sich nicht erzählen – sie wird erinnert, weitergegeben, hinterfragt. Esther steht für das, was sich familiär nicht fassen lässt.

Irving macht daraus kein Drama. Er interessiert sich für die leisen Brüche, für das Unausgesprochene. Für die stille Gewalt gesellschaftlicher Zuordnungen. Die Bürger von Pennacook wissen wenig – aber genug, um zu urteilen. Und sie urteilen über Herkunft, über Zugehörigkeit, über das, was man „normal“ nennt.

Der literarische Sog: langsam, genau, ironisch

Königin Esther zeigt Irvings große Stärke: Er erzählt keine Handlung, er zieht einen in ein soziales Gewebe hinein. Er braucht keine Spannung im klassischen Sinn – seine Romane funktionieren über Atmosphäre, Ton, Haltung. Die Bürger der Stadt, ihre Gespräche, ihre Befürchtungen, ihre Vorurteile – das ist der eigentliche Plot. Und mittendrin: Jimmy, der Junge ohne klare Herkunft.

Die Sprache ist rhythmisch, kontrolliert, weit ausholend. Irving arbeitet mit Wiederholungen („die Bürger der Stadt Pennacook“), mit mikroskopischer Beobachtung, mit liebevoller Distanz. Er karikiert nicht, aber er legt offen. Seine Ironie ist nie beißend, sondern warm. Er beobachtet eine Welt, die sich selbst zu ernst nimmt – und lässt sie stehen.

Familie als Erzählsystem

Die Winslows sind mehr als eine Familie – sie sind ein erzählerisches System. Der zierliche Englischlehrer Thomas, seine moralisch unerschütterliche Frau Constance, die drei Tugendtöchter mit biblischen Namen, die Waisenmädchen als Kindermädchen – das klingt überhöht, beinahe symbolisch. Doch Irving spielt bewusst mit dieser Überhöhung. Die Familie ist ein Kosmos, der Integration verspricht – aber nie ganz erfüllt. Auch darin liegt seine Kraft.

Die Figur der Esther, in diesem System geduldet, aufgenommen, aber nicht vollständig integriert, zeigt, wie Zugehörigkeit in Irvings Welt nie selbstverständlich ist. Sie muss ständig neu erzählt werden.

Kein Drama – nur der leise Widerstand der Existenz

Queen Esther verzichtet auf große dramaturgische Kurven. Es gibt keine Enthüllung, keine Auflösung, keine Erlösung. Aber es gibt eine genaue Bewegung durch ein System von Zuschreibungen. Jimmy wird als Kind angenommen, aber nie ganz anerkannt. Er gehört dazu – und bleibt doch fremd. Es ist genau diese Konstellation, aus der Irving seit jeher seine literarische Kraft zieht.

Wer seine früheren Werke kennt, erkennt die Bausteine: das Waisenhaus, die Lehrerfigur, das stille Außenseitertum, der moralische Subtext ohne Predigt. Aber in Königin Esther ist alles einen Ton tiefer gelegt. Der Roman ist nicht müde – aber er eilt nicht mehr. Er erklärt nichts. Er beobachtet.

Wer wird dieses Buch lieben?

Für Leser, die sich mit Irving entwickelt haben. Die seine Motive kennen, aber nicht mehr nach Neuheit suchen. Die seine Sprache schätzen, auch wenn sie sich wiederholt. Die ein Buch lesen wollen, das nicht beweisen muss, dass es wichtig ist – sondern einfach weiterschreibt, was einmal begonnen wurde.

Manchmal liegt die Essenz im Anfang

Queen Esther ist kein Neubeginn. Es ist eine Fortsetzung – nicht inhaltlich, sondern im Ton, in der Haltung, in der Form. Der Roman zeigt, dass literarisches Erzählen auch ein Akt der Treue sein kann: zur Sprache, zu Figuren, zur Welt. Wer Irving liebt, wird dieses Buch lesen – nicht weil es anders ist, sondern weil es dazugehört. Und genau darin liegt seine stille Größe.

Der Autor John Irving

John Irving wurde am 2. März 1942 in Exeter, New Hampshire, geboren. Sein Geburtsname war John Wallace Blunt Jr.; nach der Scheidung seiner Eltern nahm er später den Namen seines Stiefvaters Colin Franklin Irving an. Er studierte unter anderem am Writers’ Workshop der University of Iowa, wo er von Kurt Vonnegut unterrichtet wurde.

Seinen literarischen Durchbruch hatte Irving 1978 mit dem Roman Garp und wie er die Welt sah (The World According to Garp), der ihm internationale Bekanntheit einbrachte. Es folgten weitere erfolgreiche Romane wie Hotel New Hampshire(1981), Owen Meany (1989) und Bis ich dich finde (2005). Viele seiner Bücher wurden verfilmt, darunter Gottes Werk und Teufels Beitrag (The Cider House Rules), für dessen Drehbuch er 2000 den Oscar gewann.

Irving ist bekannt für seine epische Erzählweise, seine exzentrischen Charaktere und wiederkehrende Themen wie Ringen, Sexualität, Tod und literarisches Schreiben. Er lebt heute in Kanada und den USA und erhielt 2022 die kanadische Staatsbürgerschaft.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

zu lieben von Ulrike Draesner

Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Kein Dach, kein Zuhause – The Family Under the Bridge und das andere Weihnachten

Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss

Weihnachten in Bullerbü– Astrid Lindgrens Bullerbü als Bilderbuch

What’s With Baum? von Woody Allen

Briefe vom Weihnachtsmann von J. R. R. Tolkien

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch von Sven Nordqvist

Zwischen den Bildern – Margaret Atwoods „Book of Lives“

Salman Rushdie: Die elfte Stunde

Anja Kampmann: „Die Wut ist ein heller Stern“

Thomas Bernhards „Holzfällen“ – eine literarische Erregung, die nicht vergeht

Percival Everett – Dr. No

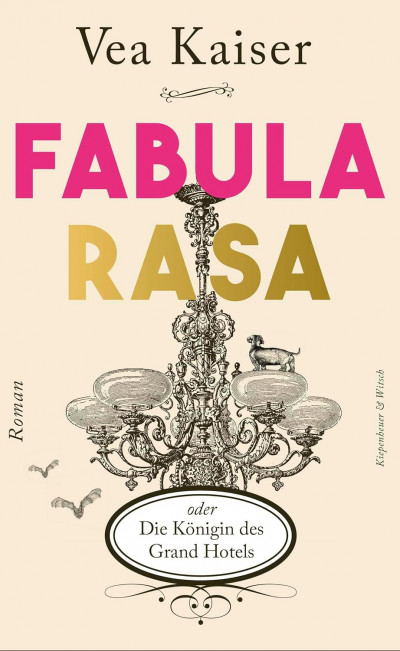

Vea Kaiser: Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels

Aktuelles

Der andere Arthur von Liz Moore – Ein stilles Buch mit Nachhall

Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?

Das Blaue Sofa 2026 in Leipzig: Literatur als Gesprächsraum

Ostfriesenerbe von Klaus-Peter Wolf – Wenn ein Vermächtnis zur Falle wird

Globalisierung, Spionage, Bestseller: „druckfrisch“ vom 15.02.2026

Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag

Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort

Die Überforderung der Welt – Anton Tschechows „Grischa"

Torben Feldner: Es waren zwei Lichter – Leseprobe

Die Verwaltung des Wahnsinns – Anton Tschechows „Krankensaal Nr. 6

Bekanntgabe des Deutschen Buchhandlungspreises 2025

Selfpublishing-Buchpreis 2025/26 – Zwischen Longlist und Bühne

Nach dem Lärm – Fastenzeit als Übung des Geistes

Die Kunst der Fläche – Warum Tschechows „Die Steppe“ unserer Gegenwart das Dramatische entzieht

Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?

Rezensionen

Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen

Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel

Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird

Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird

Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit