Es gibt Bücher, die eine Reise versprechen – und dann ein ganzes Leben öffnen. Alle Toten fliegen hoch – Amerika ist so eines. Joachim Meyerhoff, Schauspieler und Autor, nimmt ein Highschool-Jahr in den USA als Sprungbrett in eine autobiografische Erzählwelt, die komisch und schmerzempfindlich zugleich ist. Statt Heldentaten liefert er Fehlschläge, Heimweh, erste Zugehörigkeiten – und zeigt, wie man aus Peinlichkeiten Literatur macht. Wer nach einem „typischen Austauschroman“ sucht, wird angenehm enttäuscht: Meyerhoff baut kein Klischee-Panorama von Prom-Nacht und Football, sondern ein Nahporträt des Fremdseins, das lange nach der Lektüre nachhallt.

Alle Toten fliegen hoch – Amerika von Joachim Meyerhoff – Ein Austauschjahr, das zum Lebensstoff wird

Handlung von Alle Toten fliegen hoch – Provinz, Heimweh, Selbstversuche

Der Erzähler – ein spürbar jüngerer Meyerhoff – landet in einem amerikanischen Provinznest, das weniger Filmkulisse ist als Alltag: weite Straßen, geliehene Routinen, Regeln, die niemand erklärt. Sprachhürden werden zu Mini-Dramen („Witze, die man versteht, wenn sie vorbei sind“), Gastfamilie bedeutet Wärme und Schräglage zugleich, Highschool ein Ort, an dem man ständig denkt, man habe die falschen Schuhe an. Aus diesem Material baut das Buch Szenen, die man nicht mehr vergisst: das erste richtige Missverständnis, das erste Zuhausegefühl, das erste Mal, dass Heimweh kein Feind, sondern Kompass ist.

Je weiter die Monate voranschreiten, desto stärker wird aus dem „anderen Land“ ein Spiegel: Der Ton des Buches kippt unmerklich von Reise-Notiz zu Selbstbeobachtung. Meyerhoff erkennt, wie viel Rollenwechsel nötig ist, um überhaupt normal wirken zu dürfen – und wie sehr dieser Versuch, normal zu sein, komisch und traurig zugleich geraten kann. Das Ende bleibt offen genug, um keine Illusion von „abgeschlossen“ zu erzeugen; es ist ein Heimkommen, das das Fremde mitnimmt.

Fremdsein, Familie, Komik als Rettungsversuch

Fremdheit als Erkenntnismotor.

Das Buch lebt von Momenten, in denen Selbstverständlichkeiten plötzlich fragwürdig werden: Was ist höflich? Was ist cool? Und warum funktioniert die richtige Antwort erst am nächsten Tag? Fremdheit wird nicht als exotische Folklore ausgestellt, sondern als wacher Zustand, der Wahrnehmung schärft.

Familie – die eigenen, die geliehenen.

Die Gastfamilie ist weder Heilsversprechen noch Folterkammer, sondern eine schiefe Normalität. Gerade diese Schiefe erlaubt Nähe ohne Kitsch. Parallel zieht die eigene Familie (telefonisch, in Briefen, in Erinnerungen) leise durch den Text: Wir lesen, wie Herkunft nachhallt, auch wenn man 8.000 Kilometer entfernt lebt.

Humor statt Pose.

Meyerhoff schreibt sich nicht groß, sondern verletzlich. Die Komik ist nie stand-up-komisch, sondern narrativ: Timing, Selbstironie, der kleine Stolperer im Eigensatz. Das macht die warmen Stellen glaubwürdig – und die schmerzhaften aushaltbar.

Körper, Scham, Männlichkeitsproben.

Der Erzähler nimmt seinen Körper wie einen Fremdkörper wahr – ideal für Peinlichkeiten, aus denen Literatur wird. Die Highschool-Welt verlangt Männlichkeitsrituale; das Buch antwortet mit Widerwillen und Witz.

Erinnerung als Form.

Die Episoden sind Miniaturen, oft mit Pointe, selten mit Pointe auf Kosten anderer. Man spürt: Das Erinnern ist hier kein Archiv, sondern Bauweise – ein Schnittsystem, das Rhythmus erzeugt und Figuren trägt.

Transatlantik ohne Tourismus

Statt USA-Folklore (Stars & Stripes und Burger-Pathos) gibt’s Mikrosoziologie der Provinz: Rituale, die man nicht kapiert, bis man sie mitmacht. Das ist literarisch klug, weil es Klischees umgeht – und psychologisch ehrlich, weil es Ambivalenz zulässt. Nebenbei erzählt der Roman etwas über deutsche Austauschträume: die Idee, im Ausland ein besseres Ich zu finden. Meyerhoff zeigt, wie man ein anderes Ich findet – eines, das scheitern darf.

Szenische Miniaturen mit Bühnengehör

Man merkt dem Text an, dass der Autor Bühnenmensch ist. Die Kapitel wirken wie perfekt getimte Auftritte: schnelles Aufbauen, präzise Beobachtung, ein unerwarteter Dreh – und dann die leise Nachwirkung. Sätze sind klar, unprätenziös, mit einem Lakonik-Schimmer, der Lachen und Kehlkopf eng zusammenbindet. Der Humor entsteht im Detail (ein Blick, eine Geste, ein Phantomsatz im Kopf), niemals aus der Herablassung gegenüber Figuren. Wer vorliest, hört, wie gut der Text spricht.

Für wen eignet sich das Buch?

Für Leser, die Coming-of-Age ohne Filter suchen, für Fans von autobiografischer Literatur, die Wahrheit und Komikmischt, und für alle, die sich an genauen Beobachtungen erfreuen. Wer große Plotwellen braucht, ist hier falsch; wer Figurenlicht statt Feuerwerk mag, wird hier hängen bleiben. Buchclubs finden reichlich Gesprächsstoff: Fremdheit, Gastfreundschaft, Peinlichkeitspolitik, der schmale Grat zwischen Zugehörigkeit und Selbstverlust.

Kritische Einschätzung – Stärken & mögliche Reibungen

Was überzeugt:

Die Genauigkeit: Meyerhoff trifft Gesten, Töne, Räume. Die Komik: nie Effekthascherei, immer Figurenarbeit. Die Warmherzigkeit: Der Text darf seine Figuren lieben, ohne sie zu beschönigen. Und: die Scharnierstellen zwischen Lachen und Brüchigkeit – das sind die Stellen, die bleiben.

Was reibt (produktiverweise):

Die Episodenform kann für Leser mit Blockbuster-Erwartung zu ruhig wirken; der Roman will mitgehen, nicht mitreißen. Wer autobiografische Literatur mit maximaler Tiefenschwärze sucht, findet hier Lichtkanten – für manche ein Plus, für andere zu „freundlich“. Und ja: Die Selbstentblößung ist konsequent – wer für Fremdscham empfindlich ist, wird oft blinzeln (und dabei viel lachen).

Hörbuch & Bühne – wenn der Autor selbst erzählt

Das Hörbuch, vom Autor selbst gelesen, ist ein Mehrwert: Meyerhoffs Timing, sein Wechsel zwischen selbstironischer Trockenheit und zarter Ernsthaftigkeit holt exakt den Ton, in dem das Buch gedacht ist. Auf der Bühne (aus den Lesereihen hervorgegangen) funktioniert das Material als Erzählperformance: kein Theaterzauber, sondern Stimme, Rhythmus, Genauigkeit. Wer zuerst hört und dann liest, spürt die Architektur der Miniaturen noch deutlicher.

Über den Autor – Joachim Meyerhoff

Geboren 1967, lange an großen Bühnen (u. a. Burgtheater Wien), hat Meyerhoff eine seltene Doppelbegabung: Er spieltFiguren – und er macht aus ihnen Prosa. Seine Bücher wurden vielfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt; er erhielt renommierte Theater- und Literaturpreise, u. a. für die Hörbuchlesungen. Entscheidend ist weniger die Preisvitrine als der Ton: Meyerhoff arbeitet mit genauer Beobachtung, schwarzem Humor und Zuneigung, die nie verlogen wirkt. Er ist ein Autor, der zuhört – auch sich selbst, besonders in Momenten, in denen das schwerfällt.

Fazit – Das Fremde als Spiegel

Alle Toten fliegen hoch – Amerika ist ein Lernroman ohne Lehrbuchgestus. Er zeigt, wie man an einem fremden Ort sich selbst neu liest – mit Witz, Takt und einer Stillheit, die man nur findet, wenn man lang genug auf die Dinge schaut. Das ist kein „großes Drama“, sondern große Genauigkeit. Und die macht das Buch so besonders: Man lacht oft – und merkt später, dass man über Ernstes gelacht hat, ohne es wegzulachen. Genau das kann Literatur.

Leserfragen – kurz & hilfreich

Ist das Buch wirklich autobiografisch?

Ja, es ist autofiktional: Die Grundlage ist gelebtes Leben, literarisch verdichtet und zugespitzt – Wahrheit über den Umweg der Form.

Kann man mit „Amerika“ beginnen?

Unbedingt. Es funktioniert ohne Vorwissen und öffnet den Kosmos elegant.

Für welches Alter eignet es sich?

Für Erwachsene – und für reife Jugendliche, die Spaß an Selbstironie und genauem Erzählen haben.

Gibt es eine Verfilmung?

Zu diesem Band nicht. Aus dem Kosmos wurde jedoch bereits verfilmt – ein Indiz dafür, wie tragfähig die Stoffe sind.

Reihen-Überblick – „Alle Toten fliegen hoch“ & mehr

Meyerhoffs literarischer Kosmos ist seriell, aber kein Franchise: Jede Etappe steht für sich – und lädt doch zum Weitergehen ein. Eine sinnvolle Leseordnung:

-

Alle Toten fliegen hoch – Amerika (Band 1): Austauschjahr in den USA; Fremdheit als Brennglas für Identität.

-

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (Band 2): Kindheit/Jugend auf dem Gelände einer Klinik – Familienleben zwischen Institution und Intimität.

-

Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke (Band 3): Schauspielschule, Großeltern, Stadtleben – Fail-Kultur als Reifung.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

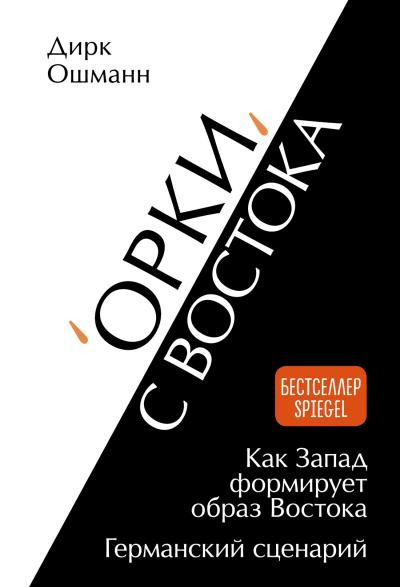

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war von Joachim Meyerhoff – Zuhause auf Station

Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff – Scheitern als Schule des Gelingens

Kurt Prödel: Klapper (park x ullstein, 2025)

„Air“ von Christian Kracht – Eine atmosphärische Reise zwischen Mythos und Wirklichkeit

Der Fluch des alten Grand Hotels

Der silberne Sessel von C. S. Lewis – Narnia von unten: Fackelschein statt Fanfare

Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land

Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird

Das Buch der verlorenen Stunden von Hayley Gelfuso – Erinnerungen als Schicksalsmacht

Kairos von Jenny Erpenbeck– Liebe als Zeitversuch, Staat als Kulisse

Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef

Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt von Maya Angelou – Ein Mädchen, eine Stimme, ein Land im Fieber

Goreng – 33 urdeutsche Gerichte von Horst Kessel – Wenn die Küche Beige trägt (und wir trotzdem lachen)

Stille Nacht, laute Welt – warum uns das Friedensmotiv in der Literatur nicht tröstet

Das Literarische Quartett am 5. Dezember 2025

Aktuelles