Ein Hafen, überfüllt mit Menschen, die hinauswollen – in ein anderes Land, in eine ungewisse Zukunft. So beginnt Anna Seghers’ Roman Transit (1944), geschrieben im französischen Exil, veröffentlicht in Mexiko. Wer diese Szenen liest, denkt unwillkürlich an heutige Bilder: Geflüchtete an den Außengrenzen Europas, Menschen zwischen Hoffnung und Abweisung, zwischen Papierstapeln und Stacheldraht.

Literaturgeschichte ist selten so unmittelbar gegenwärtig.

Seghers’ Transit: Papierkrieg im Exil

Die Handlung von Transit spielt im Marseille der 1940er Jahre. Der Erzähler, ein deutscher Flüchtling, strandet dort und versucht, Ausreisepapiere zu bekommen. Konsulate, Visa, Stempel – der Papierkrieg wird zum eigentlichen Gegner.

Es ist eine paradoxe Spannung: Wer vor politischer Gewalt flieht, wird von Bürokratie gefangen. Genau dieser Widerspruch prägt auch heutige Asylerfahrungen: Die Grenze verläuft nicht mehr nur zwischen Ländern, sondern zwischen Dokumenten.

Die politische Dimension: Literatur gegen das Vergessen

Anna Seghers war selbst betroffen: Jüdin, Kommunistin, Gegnerin des Nationalsozialismus. Ihr Exil führte sie über Frankreich nach Mexiko. Aus dieser Erfahrung heraus schrieb sie Transit – keinen Heldenroman, sondern ein Protokoll der Verlorenheit.

Ihre Literatur ist nicht „engagiert“ im belehrenden Sinn, sondern existenziell. Sie zeigt, wie Menschen im politischen Sturm ihr Leben sichern – und wie Bürokratie, Zufall, Willkür über Schicksale entscheiden.

Warum sie heute wieder wichtig ist

In Zeiten globaler Fluchtbewegungen wirkt Seghers’ Blick beklemmend vertraut. Die Geschichten ändern sich, die Mechanismen bleiben. Wer heute über Flucht schreibt, muss nicht neu erfinden, sondern kann bei Seghers lesen, wie es sich anfühlt, zwischen Ankunft und Abschiebung zu hängen.

Ihre Texte erinnern daran, dass Exil nicht nur Verlust bedeutet, sondern auch neue Perspektiven. Sie selbst fand im Exil andere Stimmen, andere Erzählweisen. Exil ist nicht nur Trauma, sondern auch ein Raum des Widerstands.

Widerstand als Haltung

Seghers schrieb nicht nur über Flucht, sondern auch über Widerstand. In Das siebte Kreuz (1942) schildert sie die Flucht von sieben Häftlingen aus einem KZ, von denen nur einer entkommt. Die Kraft dieses Romans liegt in der Mischung aus Brutalität und Hoffnung: Trotz aller Repression gibt es Handlungsspielraum, Solidarität, Mut.

Dass dieses Buch schon 1942 erschien, macht es zu einem der wichtigsten literarischen Zeugnisse im Angesicht des Nationalsozialismus. Heute, da autoritäre Systeme wieder erstarken, hat es nichts an Relevanz verloren.

Wider den Anfängen

Warum also Anna Seghers neu lesen? Weil sie keine abstrakten Theorien liefert, sondern Geschichten, die das Politische unmittelbar ins Leben holen. Sie zeigt, wie großpolitische Entscheidungen in Alltagsbiografien einschlagen.

In einer Zeit, in der Migration und Exil wieder zu Schlüsselthemen geworden sind, erinnert uns Seghers daran: Literatur kann denjenigen eine Stimme geben, die zwischen Formularen und Schlagzeilen verloren gehen.

Über die Autorin

Anna Seghers (1900–1983), geboren als Netty Reiling in Mainz, schrieb Romane und Erzählungen, die zu den bedeutendsten Exilwerken der deutschen Literatur gehören. Ihr international erfolgreichster Roman Das siebte Kreuzwurde 1944 in den USA verfilmt. Nach 1945 lebte sie in Ost-Berlin und prägte dort als Vorsitzende des Schriftstellerverbands die Kulturlandschaft der DDR.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Zwei Fluchten, zwei Stimmen – und dazwischen das Schweigen der Welt

Ein Geburtstagskind im November: Anna Seghers

Transit von Anna Seghers

Die vergessene Moderne – Hermynia Zur Mühlen und die Kunst des Widerspruchs

Han Kang und die Ästhetik des Schweigens – warum Die Vegetarierin uns so nah ist

Denis Scheck: “Druckfrisch" am 25. Mai 2025

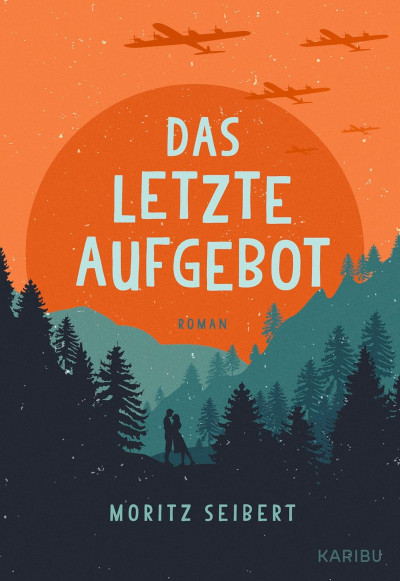

Das letzte Aufgebot von Moritz Seibert

Abschied von Anthony Phelps: Der haitianische Dichter und Exilant stirbt mit 96 Jahren

Vor 75 Jahren starb Heinrich Mann: Jahrestagung widmet sich seinem Henri-Quatre-Roman

Thomas Brasch: "Du mußt gegen den Wind laufen" – Gesammelte Prosa

„Hund Wolf Schakal“ von Behzad Karim Khani – Ein kraftvoller und schonungsloser Roman über Gewalt und Identität

UNO-Flüchtlingshilfe empfiehlt: Geschichten über Flucht zum Vorlesetag 2024

Patrick Oberholzer holt Deutschen Jugendliteraturpreis 2024 in der Sparte Sachbuch

„Wünsche“ von Mượn Thị Văn gewinnt den Deutschen Jugendliteraturpreis 2024 in der Sparte Bilderbuch

Die 100 wichtigsten Werke der letzten 100 Jahre: Clemens Meyer in der SPIEGEL-Auswahl

Aktuelles

Leipziger Buchmesse 2026: Maximilian Krah im Spiegel der Medien

Letzte Februarwoche: Wenn der Winter nachlässt

Die Statue von Bernini

Hassliebe von Tim Soltau

Morgan’s Hall: Ascheland von Emilia Flynn – Nach der großen Liebe kommt der Alltag

Morgan’s Hall: Niemandsland von Emilia Flynn – Wenn das „Danach“ gefährlicher wird als das „Davor“

Holger Friedel: Text über Zeit

Morgan’s Hall: Sehnsuchtsland von Emilia Flynn – Wenn Sehnsucht zum Kompass wird

Morgan’s Hall: Herzensland von Emilia Flynn – Wenn Geschichte plötzlich persönlich wird

Leipziger Buchmesse 2026: Literatur zwischen Strom, Streit und Öffentlichkeit

Wenn Welten kollidieren – Stephen Kings „Other Worlds Than These“ zwischen Mittwelt und Territorien

Sergej SIEGLE: Der Monolog

Der andere Arthur von Liz Moore – Ein stilles Buch mit Nachhall

Am Strom

Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?

Rezensionen

Ostfriesenerbe von Klaus-Peter Wolf – Wenn ein Vermächtnis zur Falle wird

Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag

Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort

Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?

Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen

Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel

Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird

Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird

Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit