Mein Name ist Emilia del Valle – Isabel Allende und der lange Atem der Herkunft

Wenn Isabel Allende eine Geschichte erzählt, dann tut sie das nie leise. Auch in ihrem neuen Roman Mein Name ist Emilia del Valle lässt sie das Persönliche und das Politische aufeinanderprallen – nicht als Kollision, sondern als notwendige Reibung. Ihre Heldin Emilia wird 1866 in San Francisco geboren, als Tochter einer irischen Nonne und eines chilenischen Aristokraten – ein Einstieg, der auch einem lateinamerikanischen Theaterstück entstammen könnte. Doch Allende macht daraus keinen Mythos, sondern einen Bildungsroman über Herkunft, Selbstbehauptung und das Schreiben als Rettung.

Emilia wächst im Arbeiterviertel bei ihrem liebevollen, aber armen Stiefvater auf – mit klaren Gedanken, einem gewissen Eigensinn und einer Vorliebe für Tinte. Schon als Teenager schreibt sie Groschenromane – natürlich unter einem männlichen Pseudonym, denn literarische Emanzipation war damals eher Männerdomäne. Doch der wirkliche Text beginnt, als sie Reporterin wird und sich mit ihrem Kollegen Eric aufmacht, Chile zu bereisen – jenes Land, das ihr fremd und zugleich schicksalhaft nah ist.

In den Wirren des chilenischen Bürgerkriegs: Wahrheit, Vaterland, Vatersuche

1891 tobt in Chile ein Bürgerkrieg – Präsident Balmaceda, ein liberaler Reformer, steht gegen eine konservative Oligarchie. Genau in diesen Machtkampf stürzt sich Emilia, nicht nur als Journalistin, sondern bald auch als Figur in einem viel größeren Stück: dem Drama ihrer eigenen Herkunft. Sie trifft ihren leiblichen Vater – ein Schatten der Vergangenheit – und erkennt, dass das politische Chaos des Landes eng mit ihrer persönlichen Geschichte verknüpft ist.

Allende verwebt geschickt historische Fakten mit emotionaler Introspektion. Emilia gerät zwischen die Fronten – politisch wie familiär – und muss sich entscheiden: für die Wahrheit, für die Liebe oder für das Überleben. Dass sich ihre Reportagen dabei in ein literarisches Selbstzeugnis verwandeln, ist kein Zufall – sondern Allendes Kommentar zur Macht des Erzählens.

Wenn Fakten flimmern – ein stiller Übergang ins Surreale

Isabel Allende schreibt mit gewohnter Leichtigkeit über große Themen: Macht, Schuld, Familie, Geschlechterrollen. Ihre Sprache ist dabei so zugänglich wie sinnlich, mal spöttisch, mal zärtlich, aber immer getragen von einer grundsätzlichen Empathie für das Schwache, das sich behauptet. Emilia selbst ist eine Figur, die nicht gefallen will – und gerade dadurch überzeugt. Sie ist keine Heldin, sondern eine, die sich durchkämpft. Das macht sie glaubwürdig – und manchmal unbequem.

Was auffällt: Gegen Ende des Romans kippt der Ton. Was zunächst als realistisches Zeitpanorama begann, schwenkt in eine magisch-realistische Schlussphase. Emilia gleitet – fast unbemerkt – in eine Märchenerzählung hinein. Das irritiert, verzaubert manche, verstimmt andere. Kritisch betrachtet wirkt dieser erzählerische Sprung ins Überhöhte nicht völlig organisch – ein Echo auf Allendes Frühwerk, aber in einem Roman, der zuvor so konsequent im Diesseits verankert war, beinahe wie ein stilistischer Seitensprung.

Zwischen Clara del Valle und Eva Luna: Allendes weibliches Universum

Emilia reiht sich ein in die Galerie unerschrockener Frauenfiguren, die Allendes Werk durchziehen – von Eva Luna bis Inés Suárez, von Zorro bis Das Geisterhaus. Der Nachname del Valle ist kein Zufall: Auch Clara, die berühmte Seherin aus Das Geisterhaus, trug ihn. Emilia ist also nicht nur fiktiv verwandt – sie ist auch literarisch verwoben mit Allendes Kosmos aus Erinnerung, Widerstand und Überlebenskunst.

Dass sie ausgerechnet als Journalistin reist, als Frau mit Notizblock statt Waffe, ist kein kleines Detail. Allende reflektiert hier die Rolle der Medien, die Frage, wer Geschichte schreibt, und wer nur darin vorkommt. Das ist leise, aber subversiv – und aktuell.

Eine Geschichte über Mut, Herkunft und die Kraft des Erzählens

Mein Name ist Emilia del Valle ist ein typischer Allende Roman im Zentrum eine aufrechte Frau, die nicht sucht, sondern findet oft schmerzhaft.

Isabel Allende hat es wieder geschafft ein kluges, warmherziges Buch über das Leben an den Rändern der Geschichte – und über das Schreiben als Form der Selbstrettung zu schreiben.

Hier bestellen

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

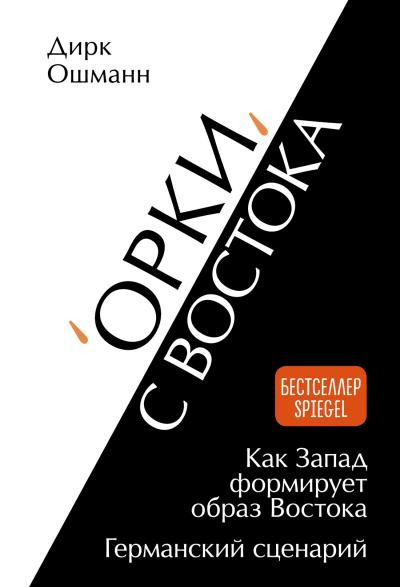

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Ein verhängnisvolles Testament

Cemile Sahin: "Kommando Ajax" – Eine rasante Erzählung über Exil, Kunst und Verrat

Atlas: Die Geschichte von Pa Salt – Der finale Band der „Sieben Schwestern“-Saga enthüllt das lang gehütete Geheimnis

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Thomas Meyers Hannah Arendt. Die Biografie

Johanna Hansen: SCHAMROT: Eine niederrheinische Kindheit

Die stille Heldin von Hera Lind – Eine Mutter hält die Welt zusammen

Emily Dickinson: Sämtliche Gedichte

Abdulrazak Gurnahs : Diebstahl

Salman Rushdie: Die elfte Stunde

Zwischen Licht und Leere. Eli Sharabis „491 Tage“ – ein Zeugnis des Überlebens

Thomas Bernhards „Holzfällen“ – eine literarische Erregung, die nicht vergeht

Kohlenträume von Annette Oppenlander – Überleben, Zwangsarbeit und eine verbotene Verbindung

Percival Everett – Dr. No

Peter Huth – Aufsteiger

Aktuelles

Literarisches Quartett im Februar 2026 – Bücher über das Unsagbare

Gudrun Pausewangs Die Wolke – Jugendbuch über eine nukleare Katastrophe

Charles Bukowski: Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend

Die langsame Gnade – wie Literatur durch den Winter trägt

Amazon Charts MEISTVERKAUFT bis 25. Januar 2026 – Thriller als Gebrauchsliteratur

Amazon Charts bis 25. Januar 2026 – Die Beharrlichkeit der Magie

Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land

Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee

Der König von Narnia von C. S. Lewis – Durch den Pelzmantel in die Ethik

Das Wunder von Narnia von C. S. Lewis – Wie aus einer Kinderspielerei eine Welt entsteht

The Dog Stars von Peter Heller – Eine Endzeit, die ans Herz greift, nicht an den Puls

Sturmhöhe von Emily Brontë – Liebe als Windbruch

Kurs halten, Markt sichern: Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef

Primal of Blood and Bone – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Der Blick nach vorn, wenn alles zurückschaut

Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird

Rezensionen

War and Queens – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn Gefühle zum Kriegsgerät werden

Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein

Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle