Der Westen liebt Geschichten, in denen alles wieder gut wird.

Nach dem Krieg, nach der Krise, nach dem Zusammenbruch folgt die Rekonstruktion – in Beton gegossen, in Worte gefasst. Literatur, so glaubte man, könne heilen, indem sie erzählt, dass es weitergeht. Aber was, wenn dieser Glaube selbst die größte Fiktion war?

Die Illusion der Sicherheit – wie westliche Romane den Frieden erzählen, den es nie gab

Der Frieden als literarische Kulisse

Nach 1945 beginnt eine Epoche, die sich in die Idee verliebt, dass Geschichte zu Ende erzählt werden kann. Thomas Mann zieht sich nach Kalifornien zurück und schreibt an der Zivilisation entlang, Heinrich Böll baut zwischen Ruinen und Rosmarin ein neues moralisches Haus, und Graham Greene lässt seine Helden an Gott zweifeln, aber nicht an der Ordnung.

Die Romane dieser Zeit tragen eine stillschweigende Sehnsucht: dass Frieden einfach das Gegenteil von Krieg sei. Doch der Frieden, den sie schildern, ist meist nur Pause – eine Fassade, hinter der das Echo der Gewalt weiterhallt.

Das Schweigen nach dem Lärm

Die westliche Literatur nach 1945 ist erstaunlich leise. Vielleicht, weil sie ahnt, dass jedes zu laute Wort anmaßend wirkt. Doch in dieser Stille breitet sich etwas anderes aus: Verdrängung.

Man denke an Bölls Haus ohne Hüter, wo die Kriegskinder in einem moralisch entkernten Nachkriegsdeutschland aufwachsen – mit Vätermythen und Schweigen. Oder an DeLillos White Noise, wo der Wohlstand der amerikanischen Mittelklasse bereits von Angst durchzogen ist. Alles ist versichert, alles geschützt – und trotzdem zittert der Untergrund.

Auch Joan Didion schrieb in The White Album vom bröckelnden Mythos der westlichen Sicherheit: von Swimmingpools, die zu Spiegeln der Leere werden. Ihr Blick war nicht moralisch, sondern seismografisch – sie spürte, dass Stabilität nur eine Pose ist.

Der andere Frieden: Literatur in der DDR

Während der Westen seine Ruhe erzählte, kämpften Autorinnen und Autoren in der DDR mit einem ganz anderen Frieden – einem verordneten. Hier war Frieden kein Zustand, sondern Parole, die man unterschreiben musste.

Christa Wolf schrieb in Der geteilte Himmel und später in Nachdenken über Christa T. über das Unbehagen an der offiziellen Harmonie. Ihre Figuren suchten nicht nach Erlösung, sondern nach Wahrhaftigkeit.

Brigitte Reimann machte daraus in Franziska Linkerhand ein Lebensprojekt: den Versuch, Ideal und Wirklichkeit zu versöhnen, ohne zynisch zu werden.

Heiner Müller sezierte den sozialistischen Frieden als Machtinszenierung, Volker Braun schrieb die Widersprüche der Sprache gegen das Schweigen an.

Und dann kam Thomas Brasch – der Sohn eines hohen Funktionärs, der gegen die Väter rebellierte und die Söhne gleich mit. Vor den Vätern sterben die Söhne (1977) ist das vielleicht ehrlichste Buch über den Preis des Friedens: ein Roman, der die Ruhe der Republik sprengt.

Brasch zeigt, wie der Friede, der Stabilität verspricht, in Wahrheit aus Angst besteht. Seine Figuren leben in einer Welt, in der nichts passiert, weil alles bereits entschieden wurde. Die einzige Bewegung ist die innere – und die führt ins Exil, ins Gefängnis oder ins Schweigen.

Sicherheit als Fiktion

Das 20. Jahrhundert hatte versprochen, dass Fortschritt Sicherheit bringt. Doch die Literatur wusste es besser – im Westen wie im Osten. DeLillo, Rachel Cusk, Zadie Smith auf der einen Seite, Wolf, Reimann, Brasch auf der anderen: Sie alle zeigen, dass Frieden ohne Freiheit nur eine elegante Form der Angst ist.

Selbst der materielle Frieden – Kühlschränke, Urlaube, Eigentum – wird in diesen Texten porös. Hinter den Mauern lauert der nächste Riss: Terror, Überwachung, Einsamkeit. Vielleicht war der Westen nie wirklich friedlich – und der Osten nie wirklich still.

Der Frieden als Symptom, nicht als Zustand

Christa Wolf nannte es „getarnte Zerrissenheit“ – den Zustand, in dem man Ruhe spielt, um das Chaos nicht zu sehen.

Der Westen glaubte an Wohlstand, der Osten an Ideologie. Beide erzählten vom Frieden, den es nie gab.

Und wenn Thomas Brasch in einem Gedicht schrieb: „Wer durch die Welt gehen will, muss durch sie hindurch“, dann meint er genau das – Frieden nicht als Schonung, sondern als Durchgang, als Bewusstsein.

Literatur als Aufwachraum

Vielleicht war die große Nachkriegsliteratur nie Versöhnungsliteratur – sondern Warnung. Nur wollten wir sie nicht so lesen. Heute wirken die Bücher von Mann, Böll, Wolf, Reimann, Brasch, Didion oder DeLillo wie Protokolle einer kollektiven Selbsttäuschung.

Die Romane der Gegenwart – von Jenny Erpenbeck bis Katja Petrowskaja – reagieren darauf, indem sie den Frieden wieder riskant machen. Sie zeigen, dass das Erzählen selbst zur moralischen Instanz wird, wenn Politik und Geschichte versagen.

Vielleicht beginnt echtes Friedensdenken erst, wenn man aufhört, ihn für selbstverständlich zu halten. Literatur wusste das immer – sie hat es nur leiser gesagt, als wir hören wollten.

Topnews

Unser Geburtstagskind für den Wintermonat Februar: Gertrude Stein

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

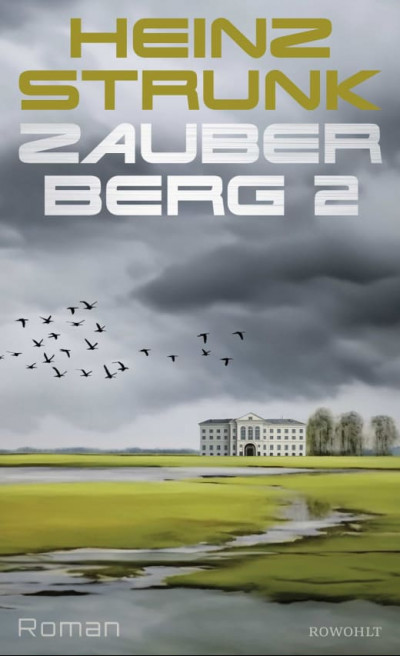

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

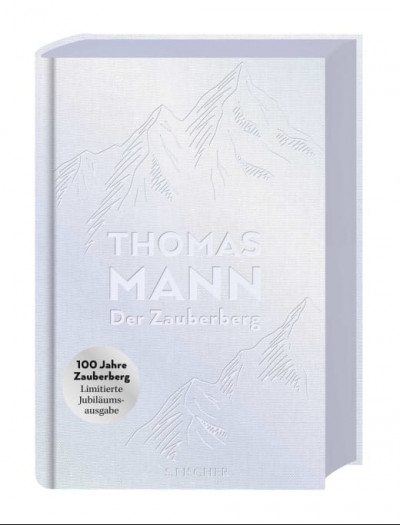

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

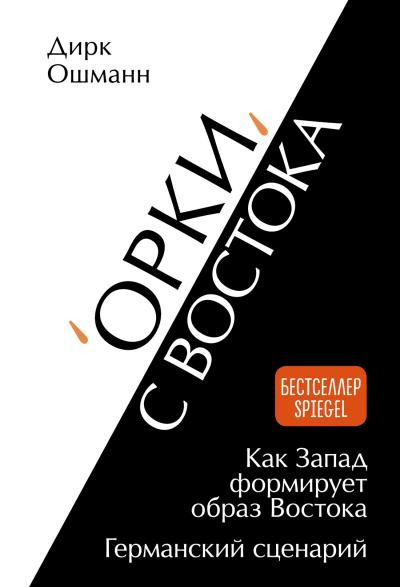

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

Stille Nacht, laute Welt – warum uns das Friedensmotiv in der Literatur nicht tröstet

Mein Bücherregal entrümpeln – Eine literarische Reise durch 100 Jahre Deutschland

Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher

Ohne Frieden ist alles nichts

Herbst der Utopien – warum wir das Hoffen verlernt haben

Das Jahr im Rückspiegel – was Literatur uns über das Vergessen lehrt

Thomas-Mann-Preis 2025 für Katja Lange-Müller – Außenseiterin mit scharfem Blick

Dierk Wolters: Kampf der Zauberer

Erinnerung an ein Geburtstagskind im Juli: Brigitte Reimann und ihr Roman "Die Geschwister"

Kritische Worte: Das Grundgesetz wird 75 Jahre

Tag der Deutschen Einheit: Die Wiedervereinigung schreiben

Hinter der Mauer im Grau

MDR-Kultur: Jutta Hofmann liest Brigitte Reimann

Briefwechsel zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf

SWR Bestenliste - Terence Hanbury White auf Platz 1

Aktuelles

Siri Hustvedts „Ghost Stories“ als Literatur der Beziehung

Nachhaltig und günstig lesen: So geht's!

Literaturpreis der deutschen Wirtschaft 2026: Drei Autoren auf der Shortlist

Der Koffer der Milena Jesenská – Ein Fundstück aus dem Schatten Kafkas

„The Bride! – Es lebe die Braut“

„Die Erschöpften“ – Oliver Sturms Hörspiel über eine müde Gesellschaft gewinnt den Deutschen Hörbuchpreis 2026 in der Kategorie „Bestes Hörspiel“

Selfpublishing-Buchpreis 2025/26: Neun Bücher im Finale auf der Leipziger Buchmesse

Marc Elsberg Eden Rezension: Wenn das Sterben beginnt

„The Darlington – Logan & Rose“ – Laura Kneidl krönt ihre Hotel-Saga

Das letzte Kind hat Fell von Tessa Hennig – Wenn der Ruhestand plötzlich bellt

NDR Sachbuchpreis 2026: Die Suche nach den Büchern, die unsere Zukunft erklären

Michael von Kunhardt Mentalgiganten: Was wahre Stärke wirklich ausmacht

Deutscher Buchhandlungspreis: Preisverleihung abgesagt – PEN warnt vor politischer Einflussnahme

Das „Literarische Quartett“ am 13. März 2026

Schilddrüse im Gleichgewicht – Ein Buch, das vielen Betroffenen endlich Antworten liefert

Rezensionen

Happy Head von Josh Silver – Wellness, Wettbewerb, Wahnsinn