Ja, ich war in Paris – allen Vorurteilen zum Trotz.

Mit Vorurteilen meine ich das, was ich aus zweiter Hand über die französische Hauptstadt gehört habe. Jene zweite Hand gehörte Jakob Fleischberg, einem damaligen Freund von mir, der Paris samt Freundin besucht hatte. Er erzählte uns an einem Stammtisch-Donnerstag von seinen Erfahrungen.

Ich breche das Gesagte kurz runter: Die Franzosen sind unhöflich und sprechen kein Englisch, die Stadt sei dreckig und der Verkehr schrecklich.

Ich versuche erst gar nicht, das Gesagte zu widerlegen. Zum einen, weil es schon Jahre zurückliegt, und zum anderen, weil es mich damals auch nicht interessiert hat. Eine Reise nach Paris lag mir damals noch fern – sowohl zeitlich als auch gedanklich.

Ja, ich weiß: Paris, die Stadt der Liebe und Lichter, der Kunst und Kultur, eine Weltmetropole eben. Aber mich juckte das wenig. Für einen Besuch brauchte ich mehr oder weniger einen persönlichen Grund.

Diesen Grund fand ich dann auch. Sonst würde ich das hier nicht schreiben.

Ich mache es kurz und bündig.

Während der Corona-Pandemie fing ich aus Langeweile an, mich mit dem Existenzialismus zu beschäftigen. Wer Existenzialismus sagt, muss auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir sagen. Nach der Pandemie, als ich wieder in Lohn und Brot war, fasste ich den spontanen Gedanken, nach Paris zu reisen – um Sartre und de Beauvoir meinen Respekt zu erweisen. Sie halfen mir durch die Pandemie und darüber hinaus auch, meinen Horizont zu erweitern. Das war für mich Grund genug für einen Besuch.

An einem Mittwoch buchte ich per Handy meine Reise mit dem Bus, und am Freitag um neun Uhr abends saß ich in eben diesem.

Samstag um neun Uhr dreißig stieg ich in Bercy-Seine aus dem Bus. Ich lief aus dem Busbahnhof hinaus ins Sonnenlicht. Ich stand nun auf einer Brücke, die über die Seine führte, und von weitem konnte ich den Eiffelturm sehen.

Yo. Jetzt bin ich also in Paris.

Als Erstes musste ich jedoch mein T-Shirt wechseln. Denn bevor ich in den Bus eingestiegen war, gab es zum Abschied aus Nürnberg noch einen Wolkenbruch, der mich voll erwischte. Mein T-Shirt war völlig versaut. Und es sollte nie wieder tragbar werden. Nach der Reise warf ich es weg.

Paris hat seinen Tribut eingefordert.

Mit frischem T-Shirt machte ich mich auf den Weg. Doch wohin? Ich hatte keinen Plan. Als Erstes musste ich mir einen Kaffee besorgen.

Ich beschloss, das erstbeste Café zu besuchen, dem ich über den Weg lief. Diese zufällige Wahl traf das Café Vigouroux. Die Stühle und Tische für den Außenbereich wurden gerade aufgestellt, und an einem davon setzte ich mich. Ich bestellte meinen ersten Kaffee in Paris. Es sollten noch ein paar dieser ersten Male folgen.

Die Bedienung war knapp und höflich, und der Kaffee völlig in Ordnung. Mehr kann ich nicht über das Café erzählen – ich saß nur draußen und überlegte mir meinen nächsten Schritt. Und dieser nächste Schritt war völlig klar: ein Besuch im Louvre. Was sonst?

Immerhin hing dort ein Gemälde, das ich mir gerne ansehen wollte. Nein, nicht die Mona Lisa.

Das Floß der Medusa von Théodore Géricault.

Ich checkte kurz den Weg zum Louvre, zahlte meinen Kaffee und machte mich auf den Weg.

Der Weg. Ich liebe die Wege durch fremde Städte.

Neue Straßen, deren Namen ich nicht kenne, deren Namen ich nicht einmal richtig aussprechen kann. Straßen einer fremden Sprache. Das belebte mich.

Angekommen am Louvre, reihte ich mich in die Schlange der Unangemeldeten ein. Nun war Geduld gefragt. Viel Geduld. Etwa zwei Stunden Geduld, bis ich den Louvre betreten konnte.

Nun folgte die Prozedur des Kaufs der Eintrittskarte. Nachdem ich das löste – sowohl den Erwerb als auch die Eintrittskarte an sich –, öffneten sich mir die altehrwürdigen Hallen des wohl berühmtesten Museums der Welt.

Meiner ureigenen Art nach schoss ich planlos quer durch die Ausstellungsräume. Ich verlief mich, ging drei bis viermal im Kreis, bewunderte zwischendurch Kunstwerke und verfluchte andere Touristen, deren Ströme mich von Werken wegtrieben, in die ich mich versenken wollte.

Versunken bin ich dann doch noch, als ich vor dem Floß der Medusa stand. Vor dem Gemälde konnte ich alles um mich herum ausblenden.

Ich konnte mich für kurze Zeit der Muse hingeben. Ich bin kein Kunstkenner – nein, bei weitem nicht. Ich kann oft weder Stile noch Zeitalter der Entstehung unterscheiden. Ich genieße den Genuss des Unbedarften.

Mir geht es darum, ob das Gemälde etwas mit mir macht – und wenn ja, was es mit mir macht. So auch hier. Das Floß der Medusa löste in mir ein unstetes Gefühl aus, in dessen Mitte sich eine gewisse Ruhe befand – eine Ruhe, die darauf gar nicht dargestellt wird. Vielleicht kam diese Ruhe aus mir selbst.

Elend, Verzweiflung – das sind die ersten Begriffe, die mir einfallen, wenn ich an dieses Gemälde denke, an dessen Spitze eine dunkle Hoffnung auf Rettung aufkommt. Möglicherweise ist doch Land in Sicht. Das Gemälde war für mich das Land in den reißenden Fluten der Touristen.

Ich dankte in Gedanken Théodore Géricault für dieses Meisterwerk.

Ich riss mich von dem Gemälde los, vor dem ich gefühlt eine Stunde lang verharrt hatte – wobei es sich eigentlich nur um Minuten handelte.

Die Relativität der Zeit.

Den Rest meines Besuches ließ ich mich weiter durch den Louvre treiben, bis ich zu dem Entschluss kam, alles gesehen zu haben. Auch auf die Mona Lisa habe ich einen entfernten Blick geworfen. Nur um sie näher zu betrachten, wollte ich mich nicht wieder einer Warteschlange anschließen. Für einen Tag bin ich, selbst für einen Mann mit Anstand, lange genug angestanden.

Bevor ich zum Ausgang kam, musste ich noch einen Hindernisparcours aus Cafés und Souvenirläden durchlaufen, wo die Besucher ihr Geld lassen konnten. Für gekaufte Sentimentalitäten habe ich nichts übrig, also schenkte ich ihnen keine Beachtung.

Wieder draußen angekommen, atmete ich frische Großstadtluft. Da war ich wieder. Zurück in der Realität – und bekam Hunger. In Paris muss man nicht lange suchen, um etwas zu essen zu bekommen. Mein erster Besuch eines der berühmten Pariser Bistros stand nun an.

Die Auswahl derer ist groß, so leitete mich mein knurriges Bauchgefühl. Mein Appetit sollte vorher noch durch einen Spaziergang durch den Jardin des Tuileries angeregt werden.

Die Franzosen verstehen etwas von Garten- bzw. Parkgestaltung. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber es ist etwas anderes, wenn man es selbst erfährt. Diese Erfahrungen sollten sich noch vertiefen. Leider konnte ich mich dem noch nicht ganz widmen, da mich mein Hunger zu sehr ablenkte.

Obwohl es im Jardin des Tuileries genügend Möglichkeiten gab, etwas zum Schnabulieren zu bekommen, entschied ich mich dennoch, gepflegt in einem Bistro zu speisen. Dafür wechselte ich das Seine-Ufer.

Lange suchte ich nicht. Ich ließ mich im Le Bourbon nieder.

Für gewöhnlich gehe ich nicht oft schick essen – selbstverständlich des Geldes wegen, aber auch, weil ich nicht wirklich in solche établissements reinpasse oder reinpassen möchte.

Aber scheiße – ich bin in Paris. Und auf Reisen denke ich öfter: Fick die Waldfee, das ziehst du jetzt durch. Du bist nicht umsonst hier, sondern für gutes Geld.

Zuerst überlegte ich, ob ich mich reinsetze, aber das schöne Wetter und die reichlichen Sitzmöglichkeiten überzeugten mich, draußen Platz zu nehmen.

Kaum hatte ich es mir gemütlich gemacht und die Speisekarte studiert – obwohl „studiert“ der falsche Begriff ist, „versucht, sie zu übersetzen“, trifft es besser –, kam der Kellner, um meine Bestellung aufzunehmen.

Ich bestellte einen panaché salade, dazu assiette trois fromages, und zum Runterspülen ein Collette Blanche, ein französisches Craft Beer.

Die Bestellung gab mir auch die Chance, meine auswendig gelernten Höflichkeitsfloskeln auszuprobieren. Ja, ich mag zwar nur ein primitiver Deutscher sein, aber ein freundliches bonjour, s’il vous plaît oder merci beaucoup wird wohlwollend aufgenommen.

Während ich auf Speis und Trank wartete, füllte sich das Lokal. Kurz nachdem es mir serviert wurde, sah ich eine Gruppe Franzosen, die nach einem freien Tisch für vier Personen suchten.

Da neben mir noch ein Einzeltisch frei war, machte ich auf mich aufmerksam und bot den Suchenden meinen Platz an. Ich habe zwar eine Persönlichkeit für vier, aber für mich persönlich reicht ein Tisch.

Merci – avec plaisir. Alles cool.

Jetzt konnte ich mich der Hauptattraktion zuwenden. Bühne frei dem Käse.

Ich liebe Käse, und ich wage zu behaupten, dass man Käse erst richtig genossen hat, wenn man ihn in Frankreich genossen hat. Dieser steilen These unterzog ich nun den Test.

Die mir präsentierte Dreifaltigkeit des Käses bestand aus einem Brie de Meaux, Bleu d’Auvergne und Cantal.

Der Brie de Meaux ist ein Rohmilchkäse mit einem fein-nussigen Geschmack. Der mir hier gereichte schien etwas länger gereift zu sein, da er eine anständige Würzigkeit besaß. Dazu war er cremig-weich, und seine wahre Textur entfaltete er erst im Mund.

Oh! Der Brie war verdorben – oder besser: er hat mich verdorben. Er, der König der Bries, verdarb mir den Geschmack der hiesigen stinknormalen Bries.

In Allemagne heißt es von nun an bonjour tristesse, aber ich huldige dem Absolutismus des Käses.

Der Einstieg der fromages war famos.

Noch zwei hatte ich vor mir.

Als Nächstes nahm ich mir den Bleu d’Auvergne vor. Auf ihn war ich besonders gespannt. Es handelt sich um einen Blauschimmelkäse. Die Marmorierung ließ darauf schließen, dass es sich um eine milde Sorte handelte. Ich sollte recht behalten: Es war ein cremig-milder Blauschimmel, schön sanft, dessen Geschmack im Mundraum noch etwas intensiver wurde. Nach dem Brie eine Mini-Enttäuschung – ich bevorzuge die intensiveren Sorten. Jammern auf hohem Niveau will gelernt sein.

Das grand finale bestand aus dem Cantal. Zu dem hatte ich keinerlei Referenzen – umso gespannter war ich. Vom Aussehen her erinnerte er an eine Mischung aus altem Gouda und Parmesan. Ein Schnitt- beziehungsweise Hartkäse. Sein kräftiges Aroma kam mir sehr entgegen. Die Kräuterwiese, auf der der Käse vermutlich geboren wurde, war klar erkennbar.

In Erinnerung blieb mir der Cantal wegen des süßen Abgangs, den ich so nicht erwartet hatte und der zusammen mit dem Bier gut zur Geltung kam.

Das Bier an sich war nichts Besonderes – ein helles, leicht prickelndes Vergnügen, das den Käsegeschmack nicht überlistete, sondern hervorragend unterstützte.

Ich war hochzufrieden. Ich fragte nach der Rechnung, und der Kellner legte mir zusammen mit ihr ein gut gekühltes Glas Weißwein vor. Verdutzt sah ich das Glas an, dann den Kellner, weil ich versuchte zu erklären, dass ich keinen bestellt hatte. Eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Ich bedankte mich und erfreute mich fast schon aristokratisch an meinem Gratiswein.

Mit dem Wein fing ich an zu sinnieren.

Paris muss ein gewisser Zauber innewohnen, wenn die Stadt aus einem Einfallspinsel wie mir einen Connaisseur macht. Ich war ein Fremder in der Stadt (ja, immer noch), aber ich konnte mich in ihr gut eingrooven. Paris macht es einem auch leicht – mit ihrer vielfältigen Architektur, den großen wie kleinen Parks, den Cafés, Bistros und Kneipen.

Der Weißwein neigte sich dem Ende zu, und so wurde es Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich noch keine Übernachtungsmöglichkeit hatte.

So begann meine Wanderung durch die Stadt der Liebe nach einem Unterschlupf für die Nacht.

Die ersten beiden, mittels Handy georteten Hotels steuerte ich noch direkt an. Infolge der beiden Absagen pflegte ich den Besuch von Bars ein. Davon gibt es reichlich, und es gab für mich immer einen Platz an einem kleinen Tisch oder an der Theke.

Eine Bar blieb mir in Erinnerung, da sie damit warb, dass Jim Morrison sich hier regelmäßig die Kante gab. Außerdem wurde hier das erste Guinness in Paris gezapft. Mein erstes Guinness in Paris wurde hier auch gezapft. Die Kante wie Jim gab ich mir aber nicht, denn der Bordstein rief schon wieder.

Nach zwei weiteren Absagen und vier zwischendurch besuchten Kneipen freundete ich mich langsam mit dem Gedanken an, die Nacht durchzumachen.

Warum denn nicht? Wenn das hier kein guter Ort ist, um durchzuzechen – wo dann?

Das war wenigstens ein Plan. Wenn auch kein guter.

Den Quai des Grands Augustins entlang flanierend, erblickte ich das Galway Irish Pub.

Ein Name, der mich direkt anzog. Galway Irish Pub – benannt nach der irischen Stadt, von der mir bereits viel erzählt wurde, und das äußerst positiv.

Ein Ort der Sehnsucht. Ein Ort, der ausgerechnet in Paris meine Erlösung sein sollte.

Ich habe eine spezielle Beziehung zu Irish Pubs.

Egal, in welcher Stadt ich bin – gibt es dort ein Pub, sitze ich drin. So auch in diesem.

Es war ein Pub ganz nach meinem Geschmack: nicht übermäßig groß und mit der für ein Pub typischen Einrichtung. Ansonsten machte das Pub nicht viel her. Das meine ich nicht abschätzig – ganz im Gegenteil, es sagte mir zu. Alles so einfach wie die Besucher. Ich war in meinem Element wie ein Fisch im Wasser.

Also platzierte ich meinen dürren Hintern auf einem Barhocker an der Theke und ließ die Atmosphäre auf mich wirken.

Die wenigen anderen Gäste beobachteten ein Fußballspiel, ansonsten war nicht viel los.

Für mich wirkte es so, als würden hier vor allem Einheimische sitzen, um sich gemütlich ein paar Bier zu gönnen. Nur wenige Touristen schienen sich hierher zu verirren – außer diesem armen Irren hier.

Aufgrund der wenigen Gäste kam ich dazu, mich mit dem Barkeeper zu unterhalten. Es war keine weltbewegende Unterhaltung, aber als ich ihm erzählte, dass ich aus Nürnberg komme, meinte er, er sei schon mal in Nürnberg gewesen. Er habe dort als Kind für kurze Zeit gelebt. An viel konnte er sich nicht mehr erinnern.

Bei meinem zweiten Guinness nahm ich noch einmal mein Handy zur Hand, um nach einem Hotel zu suchen. Wie die Vorsehung es wollte, befand sich gleich ums Eck ein Hotel – Hôtel le Clos Notre Dame.

Anscheinend war ich in der Nähe von Notre-Dame. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Wie dem auch sei – ich wollte es noch einmal bei diesem Hotel probieren. In zwei Minuten war ich da. Ich sagte ja, es ist gleich ums Eck – das meinte ich wörtlich. Selbstverständlich hatte das Hotel für mich ein Zimmer frei. Dafür musste ich zwar 300 Euro berappen, aber das war mir ein Bett und vor allem eine Dusche wert.

Das Zimmer war eine Wohltat. Als Erstes schmiss ich mich aufs Bett, um Kraft aus der Ruhe zu schöpfen. Aber es gab keine Ruhe. Ich musste raus – raus in die Stadt, in die Abenddämmerung. Ich durfte es mir nicht gemütlich machen. Gemütlichkeit ist der Feind.

Ich musste mich noch auf die Pariser Nacht vorbereiten. Dafür musste ich duschen, was ich auch lang und ausgiebig tat. Der ganze Schmodder – die Busfahrt, der Louvre, die Cafés, die Bars – alles musste runter und Platz machen für die neuen Aromen der Nacht.

Von der Dusche erfrischt, zog ich mich noch einmal um. Ich war nun bereit, mich von der Stadt der Lichter verführen zu lassen.

Als ich das Hotel verließ, erwachte das Straßenlicht zum Leben. Als Erstes musste ich auf Betriebstemperatur kommen, und dafür kehrte ich ins Galway zurück. Seit meiner Abwesenheit hatte es sich etwas mehr gefüllt. Eine zweite Bedienung hatte hinter der Bar Platz genommen – eine hübsche junge Frau, die nun mein Pint Guinness brachte. Valencia vibesstiegen kurz in mir auf.

Ich zog mir das Pint rein und überlegte, wohin mit mir. Da ich selbst auf keine Antwort kam, fragte ich die Bedienung. Über die Seine sollte ich gehen, Richtung Oberkampf – das war ihre Empfehlung. Oberkampf hörte sich für mich richtig an, um meiner ersten Pariser Nacht zu begegnen.

Ich leerte mein zweites Pint Guinness und begab mich ins Ungewisse.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

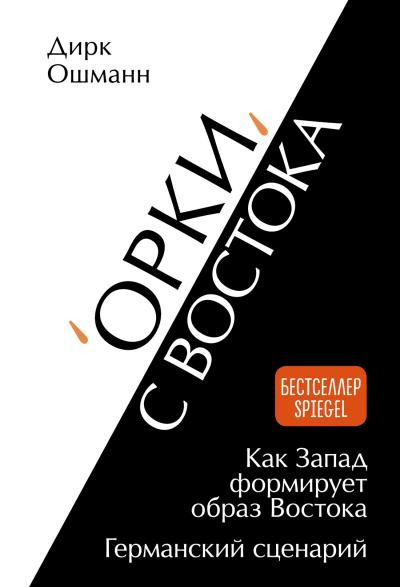

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Tommy S.: Gebrochene Rippen.

Joëlle Amberg: Wieso

Dr. Margit Engelman:Momentaufnahmen während meines Aufenthaltes in einer Reha- Klinik im Juli 2025

Frank Hammerschmied: Das zerbrochene Herz und der Engel

Claudia Dvoracek-Iby: Das Mädchen

Hannah Wolf: Es wär vielleicht besser, wenn du eine Weile weg wärst

Christian Haupt: Der Tod ist im Serbischen eine Frau

Horaffe: Ein Land

Tamás Fajta: Leseprobe

Häuser - Julina Behrendt

Geschichte: Dilara Sophie Schömer

SIE von Claudia Dvoracek-Iby

Gabriele Ludwig: Der Weihnachtsmannassistent

Richie Flow: Sommer 2018

Souad Zakarani: Vanille

Aktuelles

Hassliebe von Tim Soltau

Tim Soltau

Morgan’s Hall: Ascheland von Emilia Flynn – Nach der großen Liebe kommt der Alltag

Morgan’s Hall: Niemandsland von Emilia Flynn – Wenn das „Danach“ gefährlicher wird als das „Davor“

Holger Friedel: Text über Zeit

Holger Friedel

Morgan’s Hall: Sehnsuchtsland von Emilia Flynn – Wenn Sehnsucht zum Kompass wird

Morgan’s Hall: Herzensland von Emilia Flynn – Wenn Geschichte plötzlich persönlich wird

Leipziger Buchmesse 2026: Literatur zwischen Strom, Streit und Öffentlichkeit

Wenn Welten kollidieren – Stephen Kings „Other Worlds Than These“ zwischen Mittwelt und Territorien

Sergej SIEGLE: Der Monolog

Sergej SIEGLE

Der andere Arthur von Liz Moore – Ein stilles Buch mit Nachhall

Am Strom

UpA

Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?

Das Blaue Sofa 2026 in Leipzig: Literatur als Gesprächsraum

Ostfriesenerbe von Klaus-Peter Wolf – Wenn ein Vermächtnis zur Falle wird

Claudia Gehricke: Gedichte sind Steine

Claudia Gehricke

Rezensionen

Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag

Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort

Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?

Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen

Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln

Die Burg von Ursula Poznanski – Mittelaltergemäuer, Hightech-Nervenkitzel

Alle glücklich von Kira Mohn – Wenn „alles gut“ zum Alarmsignal wird

Das Signal von Ursula Poznanski – Wenn das Smart Home zum Gegner wird

Half His Age von Jennette McCurdy – Ein Roman, der mit Unbehagen arbeitet

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit