Ab 2. Oktober 2025 läuft Michael Endes Momo in einer neuen Kinoadaption von Regisseur Christian Ditter, und nach fast vierzig Jahren wagt sich damit erneut ein Film an den Stoff, der seit seiner Veröffentlichung 1973 Millionen Leser geprägt hat. Über sieben Millionen Exemplare wurden bislang verkauft, unzählige Auflagen sind im Thienemann-Verlag erschienen, und kaum ein anderes Jugendbuch der Nachkriegszeit hat es vermocht, Generationen so nachhaltig zu begleiten. Während die internationale Strahlkraft klar der Unendlichen Geschichte gehört, ist es Momo, das im deutschsprachigen Raum den Nerv trifft, denn es handelt von Zeit, von Gesellschaft und von der Frage, was im Leben wirklich zählt. Die neue Verfilmung ist damit nicht nur ein Kinoereignis, sondern auch ein Anlass, den Roman selbst erneut zu lesen und ihn in seiner literarischen Eigenart ernst zu nehmen, bevor man ihn mit seinen beiden filmischen Spiegelungen vergleicht.

Eine Parabel im Gewand eines Märchens

Michael Ende nannte seine Geschichte im Untertitel „Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“, und schon dieser Beisatz zeigt, dass es hier nicht bloß um eine Kindergeschichte geht, sondern um eine Parabel, die den Alltag der Erwachsenen im Blick hat. Die Handlung wirkt zunächst schlicht, denn ein Waisenmädchen, das niemandem gehört und doch für viele wichtig wird, lebt in den Ruinen eines Amphitheaters. Momo, so ihr Name, ist nicht schön, nicht wohlhabend, nicht mächtig, ihre einzige Gabe ist die Fähigkeit, zuzuhören, und in einer Welt, die von Hektik und Selbstbezogenheit bestimmt ist, wird gerade diese Fähigkeit zur Kraft. Wer Momo sein Herz ausschüttet, findet neue Klarheit, beginnt sein Leben anders zu betrachten, und in dieser stillen Gabe liegt die eigentliche Magie.

Doch die Idylle wird unterbrochen, als die grauen Herren auftreten, unauffällige Gestalten, die Zigarren rauchen und den Menschen einreden, sie sollten Zeit sparen. Sie eröffnen eine Zeitsparkasse, in der angeblich jede Minute sicher aufgehoben sei, in Wahrheit aber stehlen sie das Leben selbst, denn die gesparten Stunden kehren nie zurück, sondern werden von den grauen Herren konsumiert. Zurück bleiben Menschen, die hetzen, die funktionieren, die ihre Freude verlieren und einander fremd werden. Momo durchschaut dieses System und widersetzt sich, und mit Hilfe des geheimnisvollen Meister Hora, des Hüters der Zeit, und der Schildkröte Kassiopeia, die in die Zukunft sehen kann, gelingt es ihr, den grauen Herren die Zeit zu entreißen. Doch der Sieg ist kein lautes Happy End, sondern eine stille Erinnerung daran, dass Zeit nur dann wirklich gelebt wird, wenn sie mit Sinn gefüllt ist.

Figuren als Spiegel gesellschaftlicher Haltungen

Endes Roman gewinnt seine Kraft aus den Figuren, die weit mehr sind als bloße Nebenrollen, denn jede von ihnen verkörpert eine Haltung, die sich gegen die Logik der Beschleunigung stellt. So ist Beppo Straßenkehrer mit seiner berühmten Philosophie, dass man eine Straße nicht in einem Atemzug kehren dürfe, sondern Schritt für Schritt und Atemzug für Atemzug, eine Figur der Beharrlichkeit, die zeigt, dass wer zu weit vorausdenkt, den Mut verliert, während derjenige, der sich auf das konzentriert, was unmittelbar vor ihm liegt, schließlich ans Ziel gelangt, und so wird Beppo zum Sinnbild einer entschleunigten, behutsamen Lebensführung. Gigi Fremdenführer hingegen ist der Erzähler, der mit Geschichten Welten erschafft und der für das Fantastische und Spielerische steht, das sich nicht nach Effizienz bemisst, und dass er als Fremdenführer sein Geld mit Geschichten verdient, verweist zugleich auf die Spannung zwischen kommerziellem Nutzen und schöpferischem Wert. Kassiopeia, die Schildkröte, die sich langsam bewegt, unscheinbar wirkt und doch ein Stück in die Zukunft sieht, ist das Sinnbild einer Zeit, die sich nicht antreiben lässt, und wer sie begleitet, muss Geduld haben und gewinnt dadurch einen anderen Blick. Meister Hora wiederum, der geheimnisvolle Hüter der Zeit, lebt zurückgezogen und verwaltet die Stundenblumen, die jede menschliche Stunde darstellen, und er erinnert an mythische Wächterfiguren, ohne jedoch ein allwissender Gott zu sein, vielmehr ist er ein Mahner, der die Verantwortung an die Menschen selbst zurückgibt. Die grauen Herren schließlich sind keine klassischen Bösewichte, denn ihre Macht beruht nicht auf Gewalt, sondern auf Überzeugung, sie locken mit Rationalität, mit der Sprache des Nutzens und mit dem Versprechen von Gewinn, und Ende beschreibt damit eine Form der Herrschaft, die nicht sichtbar unterdrückt, sondern sich als Selbstverständlichkeit tarnt – und gerade deshalb so gefährlich ist.

Endes Blick auf das Wesentliche

Michael Ende hat sich zeitlebens gegen ein Literaturverständnis gewehrt, das Fantasie als bloße Flucht verstand, denn für ihn war sie Widerstand gegen Verdinglichung, Rationalisierung und eine Kultur, die den Menschen auf seine Funktion reduziert. In Momo zeigt er, dass Kinder oft klarer sehen, weil sie noch nicht in den Logiken der Effizienz gefangen sind. Sein Blick auf das Wesentliche, auf Zuhören, Langsamkeit und Nähe, ist gerade deshalb so wirksam, weil er ihn durch Kinderaugen vermittelt. Erwachsene werden entlarvt, nicht durch harte Kritik, sondern durch ein Kind, das schlicht fragt: „Warum?“

Die alte Verfilmung von 1986: Atmosphärisch und treu

Johannes Schaaf brachte Momo 1986 ins Kino, mit Radost Bokel in der Titelrolle, Armin Mueller-Stahl als Chef der grauen Herren und John Huston als Meister Hora. Gedreht in den Cinecittà-Studios, getragen von der melancholischen Musik Angelo Branduardis, setzte der Film auf poetische Bilder und leise Momente, während Effekthascherei vermieden wurde. Manche Kritiker warfen ihm Kitsch vor, andere lobten die atmosphärische Dichte, entscheidend aber war, dass Ende selbst mit dieser Adaption zufrieden war, im Gegensatz zur Unendlichen Geschichte, deren Hollywood-Version er ablehnte. Damit gehört Momo von 1986 zu den wenigen Filmen, die seinem Werk gerecht wurden.

Die neue Verfilmung von 2025: Modernisiert, aber kühl

Fast vierzig Jahre später wagte Christian Ditter eine neue Adaption, in der Alexa Goodall Momo spielt, Martin Freeman Meister Hora und Kim Bodnia Beppo. Gedreht in Kroatien und Slowenien und produziert von Rat Pack Film und Constantin Film, versucht der Film, den Stoff in die Gegenwart zu holen. Die Kritik richtet sich nicht mehr vorrangig gegen Kapitalismus, sondern gegen Social Media, Selbstoptimierung und digitale Überlastung, und die grauen Herren erscheinen als glatte Konzernvertreter der Gegenwart. Kritiker sehen die Aktualität, bemängeln jedoch die fehlende Wärme, und der Film, visuell stark, bleibt kühl und manchmal gehetzt, was ausgerechnet bei einem Stoff, der Entschleunigung predigt, widersprüchlich wirkt. Einige Szenen erscheinen Kindern zu düster, Erwachsenen wiederum zu glatt, und am Ende bleibt ein Film, der modern aussehen will, aber das Märchenhafte der Vorlage kaum erreicht.

Die Momo im Kopf des Lesers

Bei all den Verfilmungen geht eines unvermeidlich verloren, nämlich die Freiheit des Lesers, sich seine eigene Momo vorzustellen. Wer das Buch liest, sieht kein festgelegtes Gesicht, sondern eine Gestalt, die in der Fantasie wächst, mal scheu, mal trotzig, mal rätselhaft. Auch das Amphitheater, die grauen Herren oder Meister Hora bleiben im Text bewusst vage, damit sie sich im Kopf formen können. Die Filme aber legen sich wie eine Folie darüber, und Radost Bokel 1986 wie Alexa Goodall 2025 sind Bilder, die sich nicht mehr ganz verdrängen lassen. Für jene, die zuerst gelesen haben, bleibt ein Rest Wehmut, denn die innere, ganz persönliche Momo wird durch die filmischen Gesichter überlagert. Bücher eröffnen Möglichkeitsräume, Filme fixieren, und vielleicht erklärt sich daraus auch, warum Endes Roman selbst nach Jahrzehnten lebendiger wirkt als jede Adaption, denn er zwingt den Leser, mitzudenken, mitzusehen, sich ein eigenes Bild zu machen.

Der Autor: Michael Ende

Michael Ende wurde 1929 in Garmisch-Partenkirchen geboren, als Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende, und schon früh prägte ihn die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, die sein Misstrauen gegenüber Ideologien und Fortschrittsglauben schärfte. Nach einer Schauspielausbildung und ersten literarischen Versuchen gelang ihm 1960 mit Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer der Durchbruch. Es folgten Werke, die längst Klassiker sind: Momo 1973, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendbuchpreis, und Die unendliche Geschichte 1979, die ihn international berühmt machte. Ende sah sich selbst nie als bloßen Kinderbuchautor, vielmehr verstand er Fantasie als politische Kraft, nicht im parteipolitischen Sinn, sondern als Widerstand gegen Beschleunigung und gegen die Reduktion des Menschen auf seine Funktion. Michael Ende starb 1995 in Stuttgart, doch sein Werk bleibt bis heute lebendig, nicht nur durch Neuauflagen und Übersetzungen, sondern weil es Fragen stellt, die nicht altern: Was ist Zeit, was ist Fantasie wert, und worin besteht das Wesentliche im Leben?

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Michael Endes Fantasyroman Momo wird von Constantin neu verfilmt

„Mit der Faust in die Welt schlagen“: Literaturverfilmung feiert Weltpremiere bei der Berlinale 2025

Zeit für Geschichten: Klassische Kinderbücher für eine magische Weihnachtszeit

Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel der Juggernaut – Eine kindgerechte Einführung in soziale Gerechtigkeit und Kapitalismuskritik von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt

Theaterstück "Die Ermittlung" von Peter Weiss kommt ins Kino

Momo - ein zeitlose Botschaft

Michael Endes "Momo" erscheint erstmals als Bilderbuch

Kerstin Giers Bestseller-Reihe "Silber" wird verfilmt

Doris Dörries "Freibad" startet in den Kinos

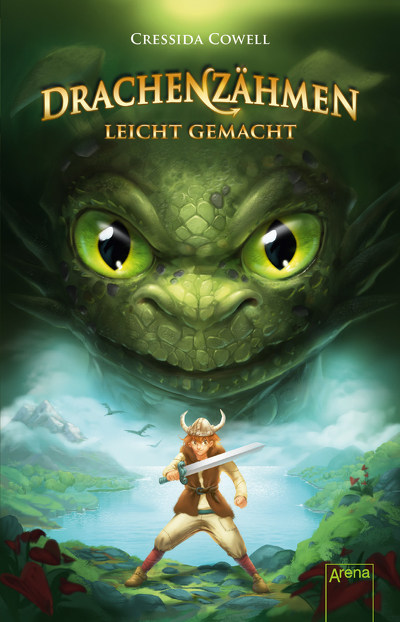

Unter Meeresungeheuern und Drachen: Auf Wattnbengel lauert der Grüne Tod

Die Känguru-Chroniken Verfilmung: Wenn das kommunistische Beuteltier vors Kino zieht

"Zwischen uns die Mauer" - ZDF-Koproduktion verfilmt Katja Hildebrands autobiografischen Roman

„Girl on the Train“ startet Ende Oktober im Kino

Das Pubertier - Dreharbeiten begonnen

Aktuelles

Frankie von Jochen Gutsch & Maxim Leo – Ein Kater als Erzähler, ein Mensch am Rand

Alexander von Ferdinand von Schirach – Wenn ein Kinderbuch plötzlich über die großen Dinge spricht

Leonie: Ein Gesicht oder doch vielleicht mein Gesicht?

Erich Kästner: Fabian oder Der Gang vor die Hunde

Zwischen Gedicht und Geopolitik – Die Shortlist des Sheikh Zayed Book Award 2026

Erfolgreiche Lernkultur gestalten: Wie Unternehmenskultur nachhaltige Kompetenzentwicklung ermöglicht

S.A.Riten – Ausgewählte Texte

Robert Menasse: Die Lebensentscheidung – Europa im Angesicht des Endes

Paweł Markiewicz: Die Piratin in der Taverne II

Leipziger Buchmesse 2026: Maximilian Krah im Spiegel der Medien

Letzte Februarwoche: Wenn der Winter nachlässt

Die Statue von Bernini

Hassliebe von Tim Soltau

Morgan’s Hall: Niemandsland von Emilia Flynn – Wenn das „Danach“ gefährlicher wird als das „Davor“

Holger Friedel: Text über Zeit

Rezensionen

Morgan’s Hall: Eisland von Emilia Flynn – Das Finale im Frost

Morgan’s Hall: Schattenland von Emilia Flynn – Wenn Vergangenheit nicht stirbt, sondern nur leiser wird

Morgan's Hall: Schicksalsland – Glück fühlt sich in dieser Reihe nie stabil an

Morgan’s Hall: Ascheland von Emilia Flynn – Nach der großen Liebe kommt der Alltag

Morgan’s Hall: Sehnsuchtsland von Emilia Flynn – Wenn Sehnsucht zum Kompass wird

Morgan’s Hall: Herzensland von Emilia Flynn – Wenn Geschichte plötzlich persönlich wird

Real Americans von Rachel Khong – Was heißt hier „wirklich amerikanisch“?

Ostfriesenerbe von Klaus-Peter Wolf – Wenn ein Vermächtnis zur Falle wird

Wir Freitagsmänner: Wer wird denn gleich alt werden? von Hans-Gerd Raeth – Männer, Mitte, Mut zum Freitag

Planet Liebe von Peter Braun – Ein kleiner Band über das große Wort

Die Rache trägt Prada von Lauren Weisberger – Was kommt nach dem „Traumjob“?

Der Teufel trägt Prada von Lauren Weisberger – Glamour als Arbeitsvertrag mit dem schlechten Gewissen

Box Hill von Adam Mars-Jones – Zärtlichkeit mit Stacheln