Die Safranfrau: Die wahre Geschichte einer Frau, die von Berbern gelernt hat, einfach glücklich zu sein erzählt den Neuanfang der Schweizerin Christine Ferrari: Nach Krise und Scheidung verlässt sie die gewohnte Spur, zieht in die Nähe von Marrakesch und baut im Ourika-Tal eine Safran- und Kräuteroase auf – bekannt als Le Paradis du Safran. Geschrieben wurde die Biografie mit der Journalistin Andrea Micus und erschien bei Knaur (Droemer Knaur). Der Band verbindet persönliche Wendepunkte, Einblicke in die Berberkultur und sehr handfeste Details über das „rote Gold“.

Die Safranfrau (Christine Ferrari & Andrea Micus): wie eine Schweizerin im Ourika-Tal ihr Glück fand

Zusammenfassung: Vom Fehlkauf zur Safranfarm

Ferrari reist nach einer Lebenskrise nach Marokko – neugierig, aber ohne Masterplan. Erste Schritte sind holprig: Sie kauft ein wertloses Grundstück, verliert Ersparnisse und lernt schnell, dass romantische Vorstellungen nicht gegen Bodenrecht, Klima und Bürokratie ankommen. Dennoch bleibt sie – und setzt auf Safran, dessen Anbau Wissen, Geduld und lokale Verbündete verlangt. Mit Hilfe von Nachbar:innen und Berber-Familien entsteht eine kleine, offene Farm samt Besuchergarten.

Das Buch folgt diesem Weg chronologisch: Fehlentscheidungen, Lernkurven, Vertrauensaufbau – bis zu dem Punkt, an dem die Farm trägt und Ferrari „ihr Gleichgewicht“ in der Arbeit mit Erde, Pflanzen und Menschen findet. Konkrete späte Wendungen bleiben hier ausgespart.

Kernthemen & Motive: Arbeit, Gemeinschaft, Sinnökonomie

-

Resilienz statt Fluchtfantasie: Der Reiz liegt weniger im „Aussteiger-Mythos“ als im zähen Dranbleiben – vom Fehlstart bis zum Routinebetrieb. Händler- und Verlagsangaben betonen ausdrücklich den holprigen Weg.

-

Lernen von und mit Berbern: Kulturkontakte passieren beidseitig: Ferrari übernimmt Praktiken, zugleich wird sie Teil eines lokalen Netzwerks – nicht friktionsfrei, aber tragfähig.

-

Sinn durch handwerkliche Naturarbeit: Safran erdet – im wörtlichen Sinn. Das Buch inszeniert das alltägliche Tun (Pflanzen, Ernten, Trocknen) als Gegenentwurf zur früheren Tretmühle.

Gesellschaftlicher Kontext: „Ausstiegsliteratur“ und Realität vor Ort

Der Band steht in der Tradition populärer Ausstiegs-/Afrika-Erzählungen – wird im Handel sogar mit „Die weiße Massai“ verglichen –, setzt aber stärker auf Alltagsrealismus und wirtschaftliche Bodenhaftung. Gleichzeitig liefert das Thema Safran ein Stück Agrar-realität: Die Ernte ist extrem arbeitsintensiv (mehrere Stunden für ein Gramm), Saisonarbeit wird überwiegend von Berberinnen geleistet; im Buchumfeld ist von Dutzenden Beschäftigten zur Erntezeit die Rede. Diese Einordnung hilft, die Erfolgsgeschichte nicht zu romantisieren, sondern im Gefüge von regionaler Arbeit, Risiko und Community zu verorten.

Reporterisch klar – mit Micus’ Biografie-Handwerk

Dass Andrea Micus als Co-Autorin beteiligt ist, prägt Ton und Struktur: kurze Kapitel, journalistischer Zugriff, viele dialogische Szenen. Das liest sich zugänglich und flüssig – bisweilen sehr glatt poliert, wie frühe Besprechungen anmerken. Insgesamt dominiert Erzähl-Praxis statt Essay-Theorie; der Fokus liegt auf Erlebnissen, Entscheidungen und der Übersetzung in konkretes Tun.

Zielgruppe: Für wen eignet sich Die Safranfrau?

-

Biografie-Leser, die authentische Neuanfänge statt Erfolgsparolen suchen.

-

Menschen mit Interesse an Marokko, Berberkultur und Pflanzen/Genuss (Safran, Heilkräuter).

-

Selbst-/Neuorientierung: Leser*innen, die Inspiration mit realistischen Hürden und praktischen Einblickenschätzen.

-

Weniger geeignet, wenn du analytische Tiefenstudien (Politik, Ökonomie) erwartest – das Buch priorisiert Erleben.

Kritische Einschätzung – Stärken & mögliche Schwächen

Stärken

-

Konkrete Landwirtschaft statt Wellness-Floskel: Anbau, Ernte, Trocknung – das Handwerk macht die Erzählung greifbar. (Kontext: arbeitsintensive Safran-Ernte.)

-

Community-Fokus: Die lokalen Beziehungen – nicht „der Traum allein“ – tragen den Wandel. Das korrigiert gängige Aussteiger-Klischees.

-

Niedrige Einstiegshürde: Klarer Stil, chronologisches Erzählen, sichtbare Lernkurven – ideal für Leser*innen, die Motivation ohne Pathos suchen.

Mögliche Schwächen

-

Glättung durch Ghostwriting-Profi: Der polierte Ton nimmt manchen Konflikten die Kanten.

-

Perspektivrisiko „Westlicher Blick“: Kulturbeobachtungen bleiben naturgemäß Ich-gebunden; wer strukturelle Analysen erwartet, wird sie vermissen.

-

Idealiserungsgefahr im Reise-Kontext: Le Paradis du Safran ist ein besuchbarer Wohlfühlort – die Erzählung kann touristische Sehnsucht triggern, ohne immer die Prekarität ländlicher Arbeit auszuleuchten.

Praxis-Mehrwert für Leser*innen (ohne Spoiler)

Wenn dich das Thema Safran packt:

-

Besuchskontext: Le Paradis du Safran liegt südlich von Marrakesch im Ourika-Tal (ca. 30–50 km). Vor einer Reise Öffnungszeiten/Anmeldung checken – Erfahrungsberichte verorten den Garten nahe dem Anima Garden.

-

Wissenshappen: Safran entsteht aus den Narben der Crocus sativus. Für 1 g benötigt man Hunderte Blüten – die Zupfarbeit erklärt den Preis und den Respekt im Dorf.

-

Reflexionsfragen für Lesekreise:

-

Wo endet Inspiration – wo beginnt kulturelle Aneignung?

-

Welche Privilegien (Pass, Kapital, Sprache) ermöglichen Ausstiege – und wie fair wird das im Text reflektiert?

-

Was bedeutet „einfach glücklich“ jenseits touristischer Kulissen?

-

Häufige Fragen

Ist das Buch reine Romantisierung?

Nein – es zeigt Fehlkäufe, Verluste und Rückschläge. Trotzdem dominiert ein ermutigender Grundton.

Wie „nah“ kommt man an die Berberkultur?

Aus Ich-Perspektive: Alltagsbeobachtungen, Zusammenarbeit, Sprichwörter – keine wissenschaftliche Studie.

Kann man die Farm besuchen?

Ja, Erfahrungsberichte und Blogs beschreiben Besuchs-/Seminarangebote im Ourika-Tal; Details vor Ort prüfen.

Über die Autorinnen

Christine Ferrari ist eine Schweizerin aus Basel, die seit Ende der 2000er-Jahre in Marokko lebt und dort Le Paradis du Safran aufgebaut hat; sie verortet ihre Farm rund 30 km von Marrakesch im Ourika-Tal. In der Erntezeit arbeiten zahlreiche Berberinnen auf der Plantage.

Andrea Micus ist Germanistin und Journalistin, schreibt seit Jahren für große Publikumszeitschriften und hat als Buchautorin zahlreiche Biografien und Ratgeber veröffentlicht (u. a. bei Knaur, Rowohlt, List).

Lohnt sich Die Safranfrau?

Ja – wenn du eine tatsächliche Veränderungsgeschichte suchst, die den Weg zur Safranbäuerin nicht als Märchen, sondern als Abfolge kleiner, harter Schritte zeigt. Das Buch überzeugt, wenn es Erdung (Arbeit, Pflanzen, Saison) und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt; weniger, wenn du Analysen statt Erlebnisse erwartest. Für Lesekreise bietet es reichlich Stoff: Mut vs. Risiko, Helfer-Netzwerke, Blickwechsel zwischen Gast und Gastgebern.

Hier bestellen

Topnews

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

„Die Geschichte der Maria Schneider“ von Vanessa Schneider – Eine eindringliche Hommage an eine verletzte Ikone

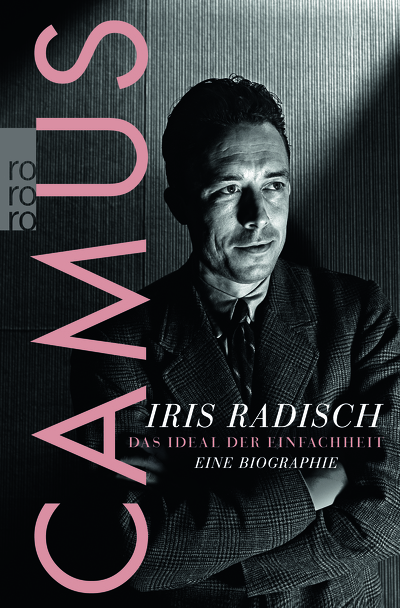

„Rilke: Dichter der Angst – Eine Biografie“ von Manfred Koch

Erinnerungen eines stillen Exzentrikers

Die obskure Leichtigkeit des Zufalls

Is mir scheißegal, wir machen das ...

Am Lebensweg entlang geschrieben

Auf zur innigen Feindschaft

"Bei einem alten Haus, das nach Weinranken duftet"

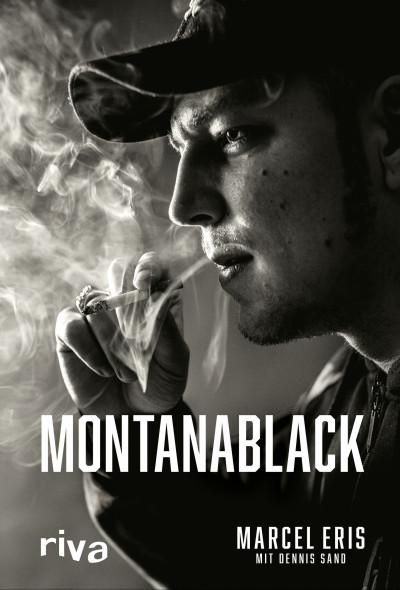

Kids im Kaufrausch - Ein Youtuber erobert die Bestsellerlisten

Zu den Tönen gesprochen

Nonna stirbt- Die Geschichte einer Lebenswende

Ein Stein auf meinem Herzen

„Vermächtnis – Die Kohl-Protokolle“: Zwischen politischer Erinnerung und persönlicher Abrechnung

Ich, Prince Boateng – Zwischen Show, Schatten und Selbstbehauptung

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern

Aktuelles

Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts

PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg

Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See

Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Manfred Rath: Melancholie

Zu Noam Chomskys „Kampf oder Untergang!“ (im Gespräch mit Emran Feroz)

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Tausende Stimmen für das Lesen: Weltrekordversuch in der MEWA Arena Mainz

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

Nachdenken einer vernachlässigten Sache

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

Rezensionen

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle