Mit „4 3 2 1“ (2017) wagt Paul Auster ein großes Experiment: Er erzählt ein und dasselbe Leben in vier Abzweigungen, beginnend in den 1950er/60er Jahren der USA – ein Jahrzehnt der Umbrüche, das Identität, Politik und Liebe auf die Probe stellt. Statt eines linearen Bildungsromans entsteht eine Multiperspektive des Zufalls: Wie verändert sich ein Mensch, wenn an ein paar Stellen nur ein anderes Türchen aufgeht? Schon die offizielle Einordnung betont diese Struktur, und die Booker-Jury nahm das Buch 2017 auf die Shortlist – ein Hinweis auf Reichweite und Ambition.

Worum geht es in "4 3 2 1": Archie Ferguson mal vier

Ausgangspunkt ist ein Junge aus dem jüdisch-amerikanischen Nordosten, geboren kurz nach dem Krieg; seine Familie, sein Milieu, die USA bilden das gemeinsame Startfeld. Dann teilt der Roman sich: In vier Varianten entfalten sich unterschiedliche Elternschicksale, wirtschaftliche Lagen, Schulwege, Städte und Lieben. In einer Linie zieht es ihn nach New York, in einer anderen stärker nach Europa; mal prägen Journalismus und Literatur, mal politische Aktivismen und die unmittelbare Erfahrung von Verlust.

Bestimmte Figuren tauchen in allen Versionen auf – aber in wechselnden Rollen (Freundschaft, Liebe, Verwandtschaft). Auster variiert so innere Anlagen und äußere Anlässe: Begabung, Neigung, Mut – und eben Zufall. (Der Roman ist bewusst so gebaut; die vier Lebenspfade verlaufen parallel von Kindheit bis frühes Erwachsenenalter.)

Zufall, Identität, Geschichte

Zufall & Kontingenz: Auster stellt die klassische Bildungsroman-Frage auf den Kopf: Nicht „Wer werde ich?“, sondern „Wer hätte ich sein können?“ – viermal beantwortet, ohne dass eine Version als „richtige“ gesetzt wird.

Identität & Wiederholung: Alle Varianten tragen einen Kern von Ferguson in sich; die Wiederkehr bestimmter Motive (Schreiben, Stadt, Liebe, Freundschaft) zeigt, wie Konstanz und Abweichung koexistieren.

Geschichte als Mitautor: Bürgerrechtsbewegung, Vietnam-Zeit, Universitäten, Medien – die Zeitgeschichte interveniert in jede Lebenslinie anders. So wird aus vier Privaterzählungen ein Panorama der USA um 1960.

Erzählen über Erzählen: Spätestens im letzten Drittel macht Auster spürbar, dass Geschichten Identität stiften – nicht nur im Buch, sondern in unserem Selbstbild.

USA im Umbruch

Der Roman spielt von den Nachkriegsjahren bis in die Hochphase der 60er und nutzt reale Ereignisse und Kulturbezüge (Campus, Presse, Pop- und Hochkultur), um politische und private Formationen zu kontrastieren. Auster arbeitet mit Autobiografie-Echos (Jahrgang 1947, New Jersey/New York, Frankreich), ohne ins Memoir abzurutschen – die Parallelen sind Material, nicht Endzweck.

Stil & Sprache: Langsatz, Listen, Leitmotive

Auster schreibt hier weit ausschwingend: lange, rhythmische Sätze, Kataloge von Eindrücken, schnelle Orts- und Gedankenwechsel. Trotz 800+ Seiten bleibt die Prosa zugänglich, weil sie Szenen präzise erdet (Zimmer, Straßen, Stimmen) – und weil die Vierfach-Struktur dem Wälzer einen klaren Takt gibt (1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2.1, 2.2 …). Kritiken nannten das Ergebnis teils „polarisierend“: bewundert für Ambition und Formidee, kritisiert für Länge und Wiederholungen – beides gehört zur Wahrnehmung dieses Buchs.

Zielgruppe: Für wen „4 3 2 1“ besonders funktioniert

-

Leserinnen und Leser literarischer Gegenwartsromane, die Freude an Formexperimenten haben und den Zeitgeist der 60er in Varianten erleben wollen.

-

Buchclubs, die über Moralentscheidungen, Privilegien und Zufall diskutieren möchten – die Vierfach-Anlage macht Vergleiche produktiv.

-

Auster-Fans, die seine New-York-Prosa kennen: Themen wie Zufall, Identität, Autorschaft werden hier epischausgespielt.

Kritische Einschätzung – Stärken & mögliche Schwächen

Stärken

-

Form als Erkenntnis: Die Vierwege-Konstruktion ist nicht Gimmick, sondern Erkenntnisinstrument: Sie zeigt, wie kleine Korrekturen Biografien umschreiben.

-

Zeitpanorama mit Herz: Politik, Medien, Kultur sind nicht Hintergrund, sondern Mitspieler – ohne die Figuren zu überdecken.

-

Erzählerische Energie: Trotz Umfangs hält Auster eine spürbare Neugierkurve – man liest weiter, um die Differenzen zwischen den Linien zu erfassen.

Mögliche Schwächen

-

Pacing & Redundanz: Wer komprimierte Romane bevorzugt, wird hier Längen fühlen; gerade Wiederholungen sind Teil der Poetik.

-

Emotionaler Fokus variiert: Manche Linien packen stärker als andere – strukturell unvermeidlich.

-

US-Kontext: Ohne Grundwissen zur US-Geschichte der 60er bleibt mancher Subtext blasser.

Das große „Was-wäre-wenn“ – literarisch ernst genommen

„4 3 2 1“ ist Bildungsroman x4: ein Versuch, Kontingenz darstellbar zu machen, ohne sie zu romantisieren. Wer sich auf Länge und Rhythmus einlässt, bekommt eine ungewöhnlich dichte Annäherung an Identität – weniger als Essenz, mehr als Summe von Entscheidungen, Zufällen und Zeit. Als Lektüre-Erlebnis ist das herausfordernd, als Ideenroman lohnend – und als Amerikabild klüger, als eine einzelne Linie es je sein könnte.

Über den Autor: Paul Auster (1947–2024)

Paul Auster war einer der markantesten Stimmen der US-Gegenwartsliteratur („The New York Trilogy“, „The Book of Illusions“ u. a.). „4 3 2 1“ erschien 2017 nach jahrelanger Arbeit (Auster schrieb das Manuskript in der Hand, Tag für Tag) und stand auf der Man-Booker-Shortlist. Auster starb 2024 im Alter von 77 Jahren; sein Werk bleibt prägend für Fragen nach Zufall, Identität und Erzählen.

Häufige Leserfragen

Worum geht es in „4 3 2 1“ in einem Satz?

Um ein Leben in vier Möglichkeiten: Derselbe Protagonist wächst unter verschiedenen Umständen auf, sodass Liebe, Beruf, Politik und Verluste je anders ausfallen – eine Erkundung dessen, was Charakter und was Umstand ist.

Ist „4 3 2 1“ autografisch?

Nein – aber es gibt Bewusst Parallelen (Jahrgang 1947, New Jersey/New York, Frankreich), die Auster als Materialnutzt. Es bleibt Fiktion, die mit Biografie spielt.

Warum war das Buch 2017 so präsent?

Wegen seiner Formidee und Reichweite: Der Roman wurde für den Man Booker Prize 2017 nominiert (Shortlist) und breit diskutiert; er polarisierte Kritiken zwischen Bewunderung und Längenvorwurf.

Lohnt sich die deutsche Ausgabe?

Ja. Die Übersetzung erschien bei Rowohlt; an ihr arbeiteten vier Übersetzer mit – eine seltene, aber bei Großromanen sinnvolle Lösung.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee

Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein

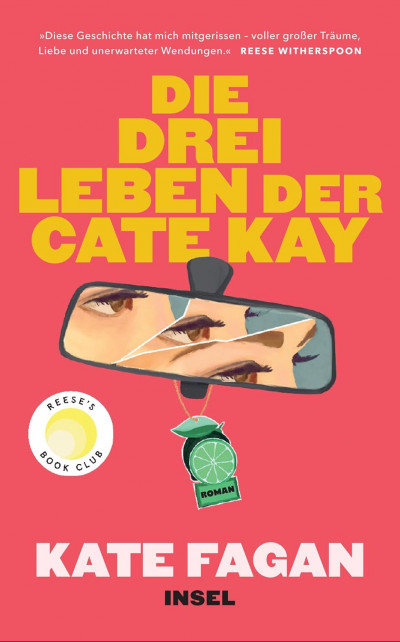

Die drei Leben der Cate Kay von Kate Fagan – Drei Namen, ein Geheimnis, null Zufälle

Die New-York-Trilogie von Paul Auster: Warum diese drei Romane immer noch zünden

The Alchemist – Paulo Coelhos fesselnder Meisterroman über Träume & Schicksal

Middlesex – Jeffrey Eugenides’ opulente Familien- und Identitätschronik

Good Girl von Aria Aber – eine Geschichte aus dem Off der Gesellschaft

„Diese brennende Leere“ von Jorge Comensal – Wenn die Zukunft in Flammen steht

„Air“ von Christian Kracht – Eine atmosphärische Reise zwischen Mythos und Wirklichkeit

„Dream Count“ von Chimamanda Ngozi Adichie – Ein tiefgehendes Meisterwerk über Identität, Verlust und Neuanfang

"Great Big Beautiful Life" von Emily Henry – Eine berührende Reise durch Erinnerungen und Selbstfindung

"The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are" von Alan Watts – Eine Reise zum wahren Selbst

"Sohn ohne Vater" von Feridun Zaimoglu – Ein bewegendes Porträt über Herkunft, Verlust und Identität

„Beautiful Ugly“ von Alice Feeney – Ein düsterer Psychothriller über Liebe, Verlust und die Suche nach Wahrheit

„Als wir Schwäne waren“ von Behzad Karim Khani – Eine poetische Erzählung über Erinnerungen, Verlust und Identität

Aktuelles

Literarisches Quartett im Februar 2026 – Bücher über das Unsagbare

Gudrun Pausewangs Die Wolke – Jugendbuch über eine nukleare Katastrophe

Charles Bukowski: Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend

Die langsame Gnade – wie Literatur durch den Winter trägt

Amazon Charts MEISTVERKAUFT bis 25. Januar 2026 – Thriller als Gebrauchsliteratur

Amazon Charts bis 25. Januar 2026 – Die Beharrlichkeit der Magie

Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land

Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee

Der König von Narnia von C. S. Lewis – Durch den Pelzmantel in die Ethik

Das Wunder von Narnia von C. S. Lewis – Wie aus einer Kinderspielerei eine Welt entsteht

The Dog Stars von Peter Heller – Eine Endzeit, die ans Herz greift, nicht an den Puls

Sturmhöhe von Emily Brontë – Liebe als Windbruch

Kurs halten, Markt sichern: Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef

Primal of Blood and Bone – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Der Blick nach vorn, wenn alles zurückschaut

Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird

Rezensionen

War and Queens – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn Gefühle zum Kriegsgerät werden

Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein

Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle