Howard Marks’ Memoiren „Mr Nice“, erstmals 1996 erschienen, lesen sich wie ein literarischer Roadtrip voller Abgründe und skurriler Begegnungen: Ein brillanter Oxford-Student wird zum mächtigsten Haschisch-Schmuggler der Welt, der selbst CIA, MI6 und die IRA an einem Tisch versammelt. In einer Ära, in der Schlagworte wie „War on Drugs“ und geheime Staatsabsprachen allgegenwärtig sind, zeigt Marks mit lakonischem Humor und unverschämter Offenheit, wie dünn die Fassade zwischen Recht und Unrecht geworden ist. Seine Erzählung wirft Fragen nach individueller Macht, staatlicher Kollusion und moralischer Verantwortung auf – und bleibt deshalb bis heute hochaktuell .

Mr Nice von Howard Marks: Aufstieg des Haschisch-Königs & wahre Hintergründe

Was passiert in Mr. Nice: Howard Marks’ Aufstieg vom Oxford-Campus zum Smuggler-Thron

Howard Marks, geboren 1945 in Kenfig Hill, Wales, studiert Philosophie und Physik am Balliol College, Oxford. Aus leisem Idealismus wird bald lautes Kalkül, als er Mitte der 1970er-Jahre unter seinem Decknamen „Mr Nice“ beginnt, tonnenweise Haschisch über Routen von Pakistan über den Mittleren Osten bis nach Europa zu schmuggeln. Mit 43 Aliasnamen, 89 Telefonleitungen und Dutzenden Briefkastenfirmen entgeht er Jahre lang dem Zugriff von Polizei und Geheimdiensten – bis ihn 1988 eine US-Spezialeinheit in Chicago festsetzt und zu einer Haftstrafe verurteilt, von der er sieben Jahre in Marion, Illinois, absitzt .

Der Aufbau der Memoiren gliedert sich in vier Phasen:

-

Oxford und Verlockung: Marks’ Weg vom vielversprechenden Studenten zum Einsteiger im hashischen Schwarzindustriegeschäft.

-

Aufstieg und Netzwerke: Verhandlungen mit Ermittlern, Kollaboration mit paramilitärischen Gruppen und spektakuläre Fluchten.

-

Festnahme und Gefängnis: 1988 in den USA verhaftet, rebellischer Überlebenskampf hinter Gittern und ironische Auseinandersetzung mit der Justiz.

-

Neuerfindung als Kultautor: Nach der Freilassung 1995 wird er zum Impresario einer Legalisierungsbewegung, tourt mit Comedy-Shows und veröffentlicht „Mr Nice“, das ihn weltberühmt macht.

Marks schildert jede Episode mit einem Augenzwinkern: von nächtlichen Schmugglerrendezvous im spanischen Hinterland bis zu Verhören, in denen er Geheimdienstoffiziellen die Stirn bietet.

Hybris, Loyalität und Illusion

-

Hybris und Faustisches Abkommen

Marks’ Aufstieg erinnert an einen modernen Faustus: Je mehr er gewinnt, desto stärker eskaliert sein Konflikt mit Staatsgewalt.

-

Loyalität in Schattennetzwerken

Ob CIA-Agenten oder IRA-Kontakte – Marks zeigt, wie fließend die Grenze zwischen Freund und Feind sein kann.

-

Die Illusion der Kontrolle

Trotz astronomischer Profite erkennt Marks, dass er selbst nur Teil eines größeren Spiels ist, in dem echte Macht oft im Verborgenen wirkt.

Jede dieser Ebenen zwingt dazu, sich zu fragen, welche Macht wir Institutionen zugestehen, wenn wir bereit sind, ihre dunklen Geschäfte zu dulden, oder ob nicht selbst Privilegien- und Profitsysteme das eigentliche Netz sind.

Drogenkrieg, Geheimdienstspiele und Medien

In den 1970er–1990er-Jahren eskaliert der globale Drogenhandel parallel zum Kalten Krieg. Marks’ Memoiren decken auf, wie Geheimdienste und kriminelle Organisationen in Hinterzimmern gemeinsame Sache machen, um Profit zu maximieren. In einer Welt, in der Regierungen ihre Bürger kriminalisieren, während sie selbst Deals mit Gangstern aushandeln, wirkt „Mr Nice“ wie ein Enthüllungsbericht:

Wer zieht hinter den Kulissen wirklich die Fäden – und wie weit sind Staaten bereit, Gesetzesbrüche zu tolerieren, wenn sie eigene Interessen schützen wollen? .

Episodenhaft, direkt, mit britischem Understatement

Marks’ Prosa verbindet knallharte Schilderungen mit trockenem Humor:

-

Kapitel als Kurzgeschichten: Jede Episode liest sich wie eine eigenständige Sequenz, ideal für Cliffhanger.

-

Direkte Ansprache: Der Autor baut eine intime Verbindung auf, indem er Lesende ohne Umwege in seine Gedankenwelt mitnimmt.

-

Selbstironische Metaphern: Etwa wenn er sich selbst mehr als „Dschinn, der Wünsche ausführt“ denn als Mythenwesen beschreibt – Witz, der bittere Realität versüßt.

Diese Mischung aus lakonischer Offenheit und episodenhafter Erzählstruktur macht „Mr Nice“ zum Klassiker der True-Crime-Literatur.

Für wen eignet sich „Mr Nice“?

-

True-Crime-Leser:innen, die reale Kriminalgeschichten oberste Priorität einräumen.

-

Biografie-Enthusiast:innen, die Einblicke in unkonventionelle Lebenswege suchen.

-

Politikinteressierte, denen Machtspielchen zwischen Staaten und Untergrund gestattet sind.

-

Fans britischer Erzählkunst, die Humor und Drama gekonnt verbinden.

Wer sich für die Mechanismen hinter legalen Fassaden interessiert und dabei auf Witz nicht verzichten will, trifft mit „Mr Nice“ ins Schwarze.

Kritische Einschätzung: Stärken und Schwächen

Stärken

-

Unmittelbare Authentizität: Marks gewährt ungewöhnlich tiefe Einblicke in die Verstrickung von Geheimdiensten und Drogenkartellen .

-

Rasanter Erzählfluss: Die kurzen, knackigen Kapitel halten das Tempo hoch.

-

Trockener Humor: Selbst in lebensgefährlichen Momenten findet Marks eine Pointe.

Schwächen

-

Selbstverherrlichung: Iconic-Status und Anekdoten übertreiben gelegentlich seine eigene Rolle.

-

Legendenhafte Fragmente: Einige Begegnungen lassen sich kaum verifizieren und wirken zu gut, um wahr zu sein.

-

Opferaußen vor: Die Perspektive derjenigen, die durch seine Geschäfte litten, bleibt oft unsichtbar.

Verfilmung von „Mr Nice“ (2010)

Bernard Rose adaptierte die Memoiren 2010 als Crime-Drama: Rhys Ifans schlüpft in die Doppelrolle von Charmeur und Gesetzloser, während Chloë Sevigny und David Thewlis die Nebenrollen pointiert ausfüllen . Der Film folgt dem episodischen Aufbau des Buchs, strafft jedoch die Gefängnisjahre und legt ein stärkeres Gewicht auf Marks’ Fluchten und Affären. In rund 120 Minuten bleibt das Drama nah am Ton der Autobiografie – ein wilder Ritt zwischen Komik und Tragik, der Ifans’ Darstellung des Antihelden bis heute prägt.

Howard Marks’ ungewöhnlicher Lebensweg

Howard Marks (*13. August 1945 in Kenfig Hill, Wales; † 10. April 2016) studierte Philosophie und Physik am Balliol College, Oxford. Nach kurzen Stationen als Lehrer und Börsenmakler wurde er in den 1970er-Jahren zum „Mr Nice“ – einem Pionier des internationalen Haschischhandels. 1988 in den USA verhaftet, verbüßte er sieben Jahre Haft und veröffentlichte 1996 seine Memoiren. Mit trockenem Humor und scharfer Beobachtungsgabe avancierte er zum Kultautor und Wortführer der Legalisierungsbewegung. Über Talkshows und Bühnenauftritte hinweg hinterließ er ein Vermächtnis, das die Debatte über Drogenpolitik und staatliche Verantwortung bis heute prägt.

Ein Spiegel unserer Kompromisse

„Mr Nice“ ist weit mehr als der Werdegang eines Drogenbarons: Es ist ein Dokument über die schmale Grenze zwischen Recht und Verbrechen, ein Lehrstück über staatliche Doppelmoral und ein Zeugnis der Macht des Individuums. Während Marks von nächtlichen Schmugglerrendezvous berichtet, wird klar: Echtes Recht beginnt dort, wo wir selbst bereit sind, klare Linien zu zeichnen – und uns zugleich eingestehen, dass Machtspiele oft im Schatten stattfinden.

Topnews

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Das Buch der verlorenen Stunden von Hayley Gelfuso – Erinnerungen als Schicksalsmacht

Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt von Maya Angelou – Ein Mädchen, eine Stimme, ein Land im Fieber

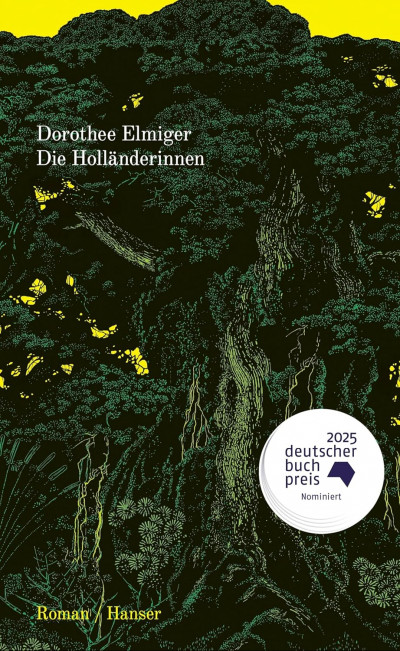

Die Holländerinnen von Dorothee Elmiger – Aufbruch ins Offene: Wenn True Crime zur Fata Morgana wird

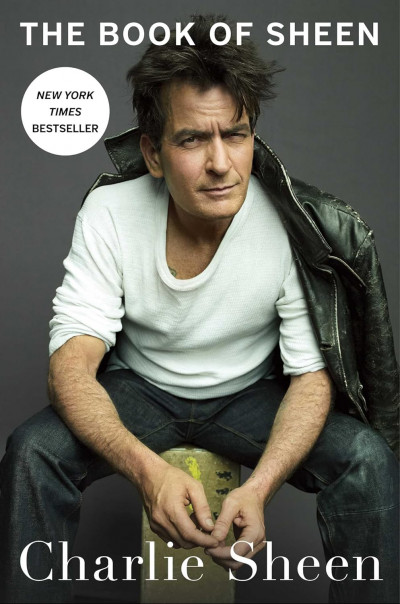

The Book of Sheen: A Memoir (Charlie Sheen) – Ein Leben im Overdrive, endlich im Originalton

Kein Hauch von Wahrheit von Lisa Jewells: Podcasterin trifft „Birthday Twin“ – und alles kippt

I’ll Be Gone in the Dark – Michelle McNamaras eindringliche Analyse des Golden State Killer-Falls

Sonny Boy: Al Pacinos autobiografischer Wegweiser durch Filmkunst und Leben

Kleinhirn an alle: Otto Waalkes’ humoristische Biografie mit Tiefgang

Gnadenlos: Das Lied vom Henker: Norman Mailers literarisches Verhör der amerikanischen Gewissensfrage

Der Teufel von Chicago: Erik Larsons True-Crime-Opus über H. H. Holmes

Im Schatten des Zodiacs: Robert Graysmiths packende Spurensuche

"Helter Skelter" von Vincent Bugliosi – True Crime auf dem Seziertisch der Justiz

„Kaltblütig“ von Truman Capote – Der erste True-Crime-Roman der Literaturgeschichte

True Crime Romane: 7 Bücher, die auf echten Verbrechen basieren

„Versuche, dein Leben zu machen“ – Margot Friedländers Zeugnis über Würde im Versteck und die bleibende Last der Erinnerung

Aktuelles

Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land

Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee

Der König von Narnia von C. S. Lewis – Durch den Pelzmantel in die Ethik

Das Wunder von Narnia von C. S. Lewis – Wie aus einer Kinderspielerei eine Welt entsteht

The Dog Stars von Peter Heller – Eine Endzeit, die ans Herz greift, nicht an den Puls

Sturmhöhe von Emily Brontë – Liebe als Windbruch

Kurs halten, Markt sichern: Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef

Primal of Blood and Bone – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Der Blick nach vorn, wenn alles zurückschaut

Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird

War and Queens – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn Gefühle zum Kriegsgerät werden

Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne

Goethe in der Vitrine – und was dabei verloren geht Warum vereinfachte Klassiker keine Lösung, sondern ein Symptom sind

Leo Tolstoi: Anna Karenina

Zärtlich ist die Nacht – Das leise Zerbrechen des Dick Diver

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Rezensionen

Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein

Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle