Am Anfang steht kein Mangel, sondern ein Übermaß. Schatten, Sonne, Rituale, Gesänge. Der junge Siddhartha wächst in einer Welt auf, die vollständig ist. Vollständig organisiert, vollständig erklärt. Alles hat seinen Platz: der Fluss, die Opfer, die Gespräche der Weisen. Und doch beginnt der Roman mit einer feinen Verschiebung. Siddhartha fehlt nichts – und genau das ist das Problem.

Gegen die Lehre

Hermann Hesse, der asketische Leser östlicher Texte, schreibt Siddhartha 1922 nicht als Einführung in den Buddhismus, sondern als Gegenmodell zur Lehre selbst. Der Roman ist von indischen Begriffen durchzogen – Atman, Om, Brahman –, doch seine erkenntnistheoretische Bewegung ist auffällig un-indisch. Sie nähert sich vielmehr dem Daoismus an: einer Denkform, die nicht erklärt, sondern entzieht; die nicht lehrt, sondern geschehen lässt.

Wissen ohne Erfahrung

Schon die Leseprobe macht das sichtbar. Siddhartha beherrscht alles, was man wissen kann. Er spricht das Om korrekt, fühlt den Atman, kennt die Texte. Das Wissen ist da, der Vollzug ist da – aber die Erfahrung fehlt. Die Sätze kreisen, wiederholen, schichten. Hesse erzeugt sprachlich genau das, was Siddhartha innerlich erlebt: eine Anhäufung ohne Erfüllung. Erkenntnis wird nicht vertieft, sondern verdichtet, bis sie zu schwer wird.

Der daoistische Unterstrom

Hier beginnt der daoistische Unterstrom. Daoismus – in der klassischen Form bei Laozi oder Zhuangzi – misstraut der Lehre. „Der Weg, der benannt werden kann, ist nicht der ewige Weg.“ Dieser Satz steht unausgesprochen hinter Siddhartha. Alles Benannte bleibt sekundär. Alles Erklärte entfernt sich vom Erfahrenen. Hesse lässt seinen Protagonisten genau an diesem Punkt ankommen: Die Brahmanen wissen alles – außer dem Entscheidenden.

Ritual und Wirksamkeit

Auffällig ist, dass Siddharthas Zweifel nicht moralisch sind. Er zweifelt nicht an der Aufrichtigkeit seines Vaters, nicht an der Schönheit der Rituale. Er zweifelt an ihrer Wirksamkeit. Die Ablutionen sind Wasser. Die Opfer sind Gesten. Sie reinigen nicht, sie stillen nichts. Diese Nüchternheit ist zentral. Hesse vermeidet Pathos. Die Kritik entsteht aus Präzision: Was genau tut ein Ritual – und was tut es nicht?

Wu Wei und das Misstrauen gegen das Machen

Daoistisch gelesen ist dies eine Kritik an jeder Form von Zweckreligion. Der Daoismus kennt keine Erlösung durch Handlung. Er misstraut dem Machen selbst. Wu wei, das Nicht-Erzwingen, wird bei Hesse nicht theoretisch eingeführt, sondern narrativ vorbereitet. Siddhartha spürt, dass sein intensives Tun – Lernen, Meditieren, Opfern – ihn vom Ziel entfernt. Je mehr er sich anstrengt, desto leerer wird das Zentrum.

Wo ist der Atman?

Der entscheidende Gedanke taucht in der Frage nach dem Atman auf. Wo ist er? Nicht im Fleisch, nicht im Denken, nicht im Bewusstsein. Die Brahmanen wissen, dass er existiert, aber nicht, wie er erfahrbar wird. Genau hier kippt das indische System ins Daoistische. Denn auch im Daoismus ist das Zentrum leer. Das Dao ist kein Gegenstand, kein innerer Kern, den man besitzen könnte. Es ist ein Geschehen, ein Fluss, eine Bewegung ohne Ursprung.

Der Fluss als Struktur

Dass der Fluss später zum zentralen Bild des Romans wird, ist kein Zufall. Der Fluss erklärt nichts. Er ist einfach da. Er fließt nicht, um zu lehren, sondern um zu sein. In daoistischer Lesart ist der Fluss die perfekte Figur des Dao: formend, ohne zu formen; wirkend, ohne zu wollen. Siddharthas frühe Unruhe ist die Vorstufe zu dieser Erkenntnis. Er hat zu viel Innen, zu wenig Welt.

Abtragen statt Aufstieg

Hesse selbst war kein systematischer Daoist, aber ein aufmerksamer Leser. Er kannte die Übersetzungen Richard Wilhelms, beschäftigte sich mit chinesischem Denken, besonders in Abgrenzung zur westlichen Fortschrittslogik. In Siddhartha wird diese Abgrenzung literarisch wirksam. Der Roman verweigert Entwicklung im klassischen Sinn. Er erzählt keinen Aufstieg, sondern ein Abtragen. Wissen wird nicht vermehrt, sondern entleert.

Govinda oder die Versuchung der Nachfolge

Bemerkenswert ist auch die Figur Govindas. Er liebt Siddhartha gerade wegen seiner geistigen Größe, seiner „transzendenten, feurigen Gedanken“. Govinda steht für die Versuchung der Nachfolge, für die Idee, dass Erkenntnis übertragbar sei. Daoistisch gedacht ist das ein Irrtum. Niemand kann für einen anderen gehen. Der Schatten bleibt immer ein Schatten. Dass Govinda später beim Buddha bleibt, während Siddhartha geht, ist folgerichtig: Lehre bindet, Erfahrung trennt.

Erkenntnis als Haltung

Der asketische Hesse schreibt hier nicht gegen Religion, sondern gegen ihre Verdinglichung. Erkenntnis ist kein Besitz, kein Status, kein Ziel. Sie ist eine Haltung zur Welt. Daoistisch gesprochen: ein Mitgehen. Der junge Siddhartha spürt, dass alle Antworten, die er erhalten hat, ihn von dieser Haltung entfernen. Sie sind zu voll, zu bestimmt, zu sicher.

Das langsame Verlernen

So liest sich die Leseprobe rückblickend wie ein Überhang. Zu viele Worte, zu viele Erklärungen, zu viele Sicherheiten. Der Roman muss sie erst verlieren, um atmen zu können. Dass Hesse diesen Verlust nicht als Krise, sondern als Notwendigkeit beschreibt, macht Siddhartha zu einem Text jenseits religiöser Didaktik.

Erkenntnis, das zeigt sich hier, entsteht nicht durch Lehre, sondern durch das langsame Verlernen. Und der Weg dorthin beginnt nicht mit einem Bruch, sondern mit einer leisen, hartnäckigen Unzufriedenheit, die weiß, dass sie recht hat.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

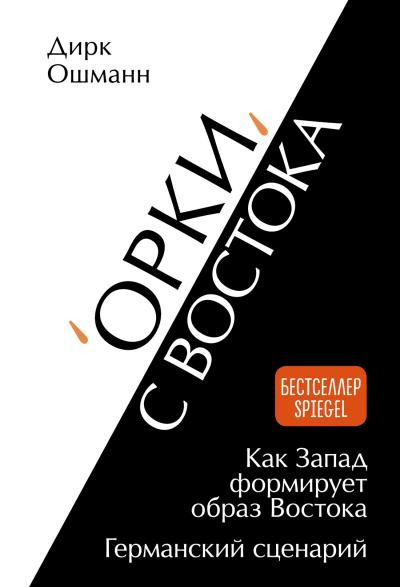

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne

E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ als unruhige Studie über Wahrnehmung

„Der Daoismus – Chinas indigene Religion und Philosophie“ von Hans-Günter Wagner – Eine Reise ins Herz der chinesischen Spiritualität

Leo Tolstoi: Anna Karenina

Zärtlich ist die Nacht – Das leise Zerbrechen des Dick Diver

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Karen W. – Eine Resonanz des Alltags

Über Tatsuzō Ishikawas „Die letzte Utopie“

Jack London lesen: Vier Bücher und der Ursprung eines amerikanischen Erzählens

Zum Tod von Erich von Däniken (1935–2026)

Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef

„Ein Faden, der sich selbst spinnt“ – Jon Fosses Vaim und der Rhythmus der Abwesenheit

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt

Bergwelt als Textur – Mignon Kleinbek: Wintertöchter. Die Gabe

Stimmen aus der Stille von Yahya Ekhou: Frauen in Mauretanien, Selbstbestimmung und die Kraft biografischer Literatur

Aktuelles

Das Ungelehrte Wissen – Daoistische Spuren in Hesses Siddhartha

Leykam stellt Literatur- und Kinderbuchprogramm ab 2027 ein

Fasching in der Literatur: warum das Verkleiden selten harmlos ist

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Leipzig liest: Von Alltäglichkeiten, Umbrüchen und der Arbeit am Erzählen

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Nicolas Mahler erhält 2026 Wilhelm-Busch-Preis und e.o.plauen-Preis

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit