Ein Mord im Louvre, eine Blutspur aus Fibonacci-Zahlen, und mitten drin ein Harvard-Professor, der Zeichen liest, als wären es Wegweiser in einem Escape Room: Dan Browns „Der Da Vinci Code“ (2003) hat das Thriller-Genre zu Beginn der 2000er neu justiert. Der zweite Fall des Symbologen Robert Langdon verknüpft Kunstgeschichte, Kryptografie und Kirchenpolitik zu einem Hochtempo-Rätselroman, dessen These – die Heilige Gral-Suche als Streit um Wissen, Macht und Deutungshoheit – bis heute diskutiert und attackiert wird. Der Roman wurde zum Welterfolg und zählt zu den meistverkauften amerikanischen Romanen; die Verfilmung folgte 2006.

Der Da Vinci Code von Dan Brown – Schnitzeljagd durch Museen, Mythen und Macht

Worum geht es in „Der Da Vinci Code“

In Paris wird Jacques Saunière, Chefkurator des Louvre, ermordet aufgefunden – in einer Inszenierung, die direkt auf Leonardo da Vinci verweist. Die Polizei ruft Robert Langdon hinzu; zugleich stößt Sophie Neveu, Kryptologin und Saunières Enkelin, zu den Ermittlungen. Eine Reihe verschlüsselter Hinweise führt aus den Museumssälen in Pariser Kirchen, weiter nach London und in eine Kapelle in Schottland. Je weiter das Duo reist, desto mehr verdichtet sich der Verdacht: Hinter dem Fall steckt ein ideologischer Kampf zwischen Geheimbünden (u. a. „Prieuré de Sion“) und der kirchennahen Organisation Opus Dei – und im Zentrum steht die Behauptung, der „Gral“ sei kein Kelch, sondern ein geheimes Wissen über Jesus und Maria Magdalena.

Die Jagd ist als Drei-Akte-Rätselparcours gebaut: kryptische Anagramme, Zahlencodes, Gemäldedetails, verschachtelte Archive. Der Roman steigert seinen Reiz, indem er touristische Orte in dramaturgische Scharniere verwandelt – der Louvre ist nicht Kulisse, sondern Schachbrett. Über die finale Auflösung hüllen wir uns an dieser Stelle in Diskretion; wichtig bleibt: Brown löst seinen Plot innerhalb des Bandes und verknüpft das Ende mit der Frage, wer über Geschichte erzählen darf.

Wissen als Waffe, Mythen als Macht

Pop-Kryptografie: Der Roman demokratisiert das Rätsellösen: Anagramme, Sequenzen, ikonografische Lesarten – Leser werden zu Mitspielern im großen Dekodierspiel.

Mythos & Deutungshoheit: Browns provokanter Kern ist nicht „Skandal um Jesus“, sondern die Frage nach der Autorität über Narrative: Kirche, Geheimbund, Wissenschaft – wer ordnet alte Zeichen neu, und wer profitiert davon?

Das Weibliche als verdrängtes Wissen: In Browns Deutung steht die „Göttin“/das Feminine Sakrale als verdrängte Tradition. Ob man dieser Linie zustimmt oder nicht: Sie erklärt die enorme Diskursenergie des Buchs.

Tourismus-Thriller: Paris–London–Schottland: Schauplätze sind Plotinstrumente. Brown nutzt reale Orte, um Glaubwürdigkeits-Impulse zu setzen – gerade deshalb entzündeten sich an ihnen Korrektur- und Fakten-Debatten.

Kontroverse mit Ansage

Browns Roman wurde weltweit gefeiert und attackiert. Historiker und Religionsexperten widersprachen zentralen Behauptungen (etwa zur Synode von Nicäa): Viele im Buch suggerierten „Fakten“ sind historisch unsicher oder falsch; Experten widersprachen u. a. der Darstellung, das Konzil habe erst dort Jesu Göttlichkeit „beschlossen“.

Die katholische Personalprälatur Opus Dei kritisierte sowohl Roman als auch Film – teils heftig –, nutzte die Aufmerksamkeit aber auch für konstruktive Öffentlichkeitsarbeit („kein offizieller Boykott“; stattdessen Einordnung und Richtigstellungen). Gleichzeitig gab es kirchliche Stimmen, die 2006 offen zum Boykott des Films aufriefen. Das zeigt, wie tief der Stoff in Glaubens- und Kulturdebatten eingriff.

Juristisch sorgte der Prozess Baigent & Leigh vs. Random House (Autoren von The Holy Blood and the Holy Grail) für Schlagzeilen: Das High Court in London wies 2006 die Klage wegen Urheberrechtsverletzung ab; 2007 bestätigte die Court of Appeal das Urteil. Kern: Ideen sind nicht geschützt, nur konkrete Ausdrucksformen.

Kapitelkurz, faktenhungrig, filmisch

Brown schreibt in kurzen Kapiteln, mit Cliff-Enden und wechselnden Perspektiven – ein Pageturner-Takt, der viele Leser bis spät in die Nacht trägt. Die Prosa ist direkt, oft erklärend: Kunsthistorische und theologische Infoblöcke sind Teil der Erzählstrategie. Für Fans: ein Sog, weil Plot und Wissen ständig ineinander greifen. Für Skeptiker: gelegentlich dozierend. Genau diese Mischung – Rätseltrieb + Exposition – hat das Buch zum Crossover-Phänomen gemacht.

Für wen eignet sich „Der Da Vinci Code“?

-

Für Thriller-Leser, die Rätsel und Kunstgeschichte mögen.

-

Für Einsteiger ins Genre: klare Struktur, hohes Tempo, bekannte Orte.

-

Für Diskussionsrunden/Buchclubs, die Lust auf Glauben vs. Wissen, Fakt vs. Fiktion und Medienwirkunghaben.

Kritische Einschätzung – Stärken & Schwächen

Stärken

-

Tempo & Struktur: Die Rätselarchitektur hält die Spannung zuverlässig hoch; Orte werden zu Spielfeldern.

-

Niederschwellige Wissenslust: Kunst, Kryptografie, Kirchengeschichte – anschlussfähig erzählt; man googelt automatisch mit.

-

Diskursmotor: Kaum ein Thriller hat derart öffentliche Faktendebatten ausgelöst – ein kultureller Impact, der bleibt.

Schwächen

-

Historische Genauigkeit: Mehrere Kernaussagen sind umstritten oder falsch; das Buch inszeniert Fiktion als Fakt.

-

Figuren-Tiefe: Antagonisten geraten schablonenhaft; Dialoge dienen oft dem Info-Transport.

-

Expositionslast: Manche Kapitel wirken wie Mini-Vorlesungen; das bremst bei rein actionorientierter Erwartung.

Verfilmung (2006) – Ron Howard zwischen Cannes und Kassenrekord

Die Adaption von Der Da Vinci Code übersetzt den Roman erstaunlich textnah: Mord im Louvre, Flucht, Hinweis–Ort–Rätsel – die Kette bleibt erhalten, aber didaktische Passagen werden gestrafft. Die Denkarbeit wird sichtbar gemacht: Zahlen, Anagramme und Symbolik erscheinen als kurze Visualisierungen und Flashbacks, sodass man Langdons Symbologie mitsehen kann statt nur zuzuhören. Besonders trägt die filmische Topografie: Der Parcours durch Museen, Kirchen, Archive – vom Louvre über Temple Church bis zur Rosslyn Chapel – wirkt nicht wie Postkartenkino, sondern wie eine Abfolge dramaturgischer Räume, in denen jedes Bauwerk eine Funktion im Rätsel hat.

Die Bildsprache setzt auf polierte Dunkelheit, Glasreflexe, halbes Licht; das verleiht den Dialog-lastigen Szenen Schwere, auch wenn gelegentlich spürbar bleibt, dass Erklärtext den Takt vorgibt. Stark sind die Setpieces (etwa die Konfrontationen in den Kirchen) und die musikalische Klammer: Der Score – vorneweg das finale Thema „Chevaliers de Sangreal“ – gibt der Schatzsuche eine sakral-ernste Gravitation. Kurz: ein handwerklich sauberer Thriller, der den Rätselspaß des Buchs zuverlässig transportiert, ohne die Debatten über historische Genauigkeit aufzulösen.

Popkultur-Phänomen mit Reibfläche

„Der Da Vinci Code“ ist literarisches Fast Reading im besten Sinn: schnell, zugänglich, rätselbasiert – und genau dadurch kulturwirksam. Wer höchste historische Genauigkeit sucht, wird widersprechen (und darf es gern tun); wer einen clever konstruierten Pageturner will, der Orte, Bilder und Mythen neu rahmt, bekommt hier den Blaupause-Text eines ganzen Subgenres. Der Roman ist weniger theologische These als Erzählmaschine – und die läuft bis heute auf Hochtouren.

Über den Autor – Dan Brown

Dan Brown (geb. 1964 in New Hampshire) wuchs auf dem Campus von Phillips Exeter auf; sein Vater war Mathematiklehrer, seine Mutter Organistin – Zahlenlogik und Sakralmusik als frühe Koordinaten. Nach einer Phase als Musiker/Lehrer wandte er sich dem Schreiben zu. „Der Da Vinci Code“ machte ihn 2003 zum Weltstar; die Reihe um Robert Langdon umfasst u. a. „Illuminati/Angels & Demons“, „The Lost Symbol“, „Inferno“ und „Origin“. Browns Markenzeichen: Rätselthriller zwischen Kunst, Wissenschaft und Glaube.

Leserfragen

Ist „Der Da Vinci Code“ historisch korrekt?

Teils fiktionalisiert. Zahlreiche Historiker widersprachen zentralen Behauptungen (z. B. zu Nicäa); der Roman nutzt reale Orte/Dokumente als Erzählkulisse. Lies ihn als Fiktion, nicht als Handbuch.

Gab es Rechtsstreit wegen Ideenübernahme?

Ja. Baigent & Leigh (Autoren von Holy Blood, Holy Grail) klagten – ohne Erfolg. High Court 2006, Court of Appeal 2007: Abweisung.

Wie schlug sich die Verfilmung?

Kritisch durchwachsen, wirtschaftlich enorm erfolgreich (Startfilm Cannes 2006, ~760 Mio. US-$ weltweit)

Hier bestellen

Topnews

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Origin – Die größte Verschwörung um Glaube und Wissenschaft von Dan Brown

„Illuminati“ von Dan Brown – Bestseller-Thriller über Geheimgesellschaften, Symbolik und Antimaterie

Die ewigen Toten von Simon Beckett – London, Staub, Stille: Ein Krankenhaus als Leichenschrein

Totenfang von Simon Beckett – Gezeiten, Schlick, Schuld: Wenn das Meer Geheimnisse wieder ausspuckt

Verwesung von Simon Beckett – Dartmoor, ein alter Fall und die Schuld, die nicht verwest

Leichenblässe von Simon Beckett – Wenn die Toten reden und die Lebenden endlich zuhören

Kalte Asche von Simon Beckett – Eine Insel, ein Sturm, ein Körper, der zu schnell zu Staub wurde

Die Chemie des Todes von Simon Beckett– Wenn Stille lauter ist als ein Schrei

Knochenkälte von Simon Beckett – Winter, Stille, ein Skelett in den Wurzeln

Der Augensammler Sebastian Fitzek – 45 Stunden, ein Killer mit Ritual und zwei Ermittler, die ihre eigenen Geister kennen

Playlist von Sebastian Fitzek – 15 Songs, ein vermisstes Mädchen, ein Wettlauf gegen die Zeit

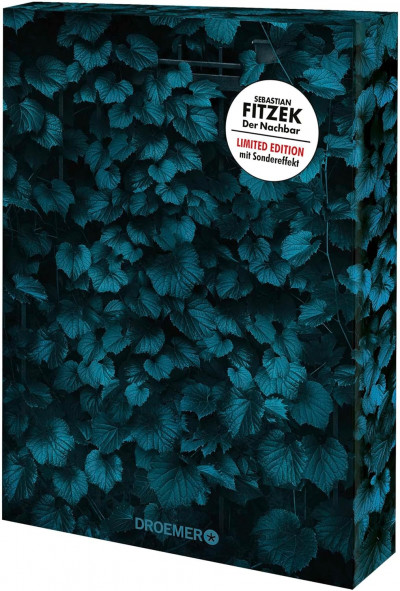

Der Nachbar von Sebastian Fitzek– Das Böse wohnt nebenan

Dunkles Wasser von Charlotte Link – Sturmnacht, stille Bucht, ein Verbrechen ohne Gesicht

Zwischen Golem und Gehirnmythen: Wie die Welt Dan Browns neues Buch seziert – und dabei vergisst, worum es eigentlich geht

Der Kojote (Jack Reacher 26) –Reacher in der Wüste – wenn Hitze, Staub und Moral kollidieren | Lee Child & Andrew Child

Aktuelles

Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte

Amazon-Charts – Woche bis zum 11. Januar 2026

„Druckfrisch“-Sendung vom 18. Januar 2026: Spiegel-Bestseller-Sachbuch

„Druckfrisch“ vom 18. Januar 2026

Literatur, die nicht einverstanden ist

Salman Rushdie bei der lit.COLOGNE 2026

Der Sohn des Wolfs – Jack Londons frühe Alaska-Erzählungen

Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher

Wolfsblut – Der Weg aus der Wildnis

Manfred Rath :In den Lüften

Ruf der Wildnis – Der Weg des Hundes Buck

Manfred Rath: Zwischen All und Nichts

PEN Berlin startet Gesprächsreihe über Heimat in Baden-Württemberg

Der Seewolf – Leben und Ordnung auf offener See

Goldrausch in Alaska – Wege, Arbeit, Entscheidungen

Rezensionen

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle