Michael Köhlmeier, einer der beharrlichsten Erzähler über die Schatten im Menschen, legt mit Die Verdorbenen einen Roman vor, der kürzer scheint, als er nachklingt. 160 Seiten reichen ihm, um das alte Thema der Schuld so eng zu umkreisen, dass man sich als Leser unweigerlich hineingezogen fühlt. Das Buch ist keine große Familienchronik, kein breit gefächerter Gesellschaftsroman, sondern eine konzentrierte, beinahe kammerartige Versuchsanordnung über das Zusammenspiel von Liebe, Besessenheit und einer Schuld, die nie vollständig ausgesprochen werden kann.

Zwischen Hörsaal, Heimweh und Abgrund

Johann studiert Anfang der siebziger Jahre Germanistik in Marburg an der Lahn. Von den dreihundert Mark seiner Eltern muss er Miete und Essen bestreiten. Als sein Vater die Stelle bei der Lokalredaktion kündigt, steht der Sohn plötzlich auf sich allein gestellt. Das Verhältnis zu ihm war schon zuvor schwierig: Sie lieferten sich endlose Wortgefechte, ein Wettbewerb im Besserwissen, der nie Sieger hervorbrachte. Seine Mutter, promovierte Literaturwissenschaftlerin aus England, hatte stets geringere Erwartungen – außer vielleicht, dass er ein „guter Mensch“ werden möge.

Johann bewirbt sich als Tutor, um neue Studenten einzuführen, und verdient bald mehr Geld, als er braucht. Doch im Hintergrund wirkt eine Erinnerung, die ihn seit seiner Kindheit nicht loslässt. Sein Vater hatte ihn als Sechsjährigen gefragt, was sein Wunsch für ein ganzes Leben sei. Johann bat um Bedenkzeit, verschob die Antwort – und schwieg am nächsten Morgen. Denn was er gedacht hatte, konnte er nicht aussprechen: dass er einmal in seinem Leben einen Mann töten wolle.

Dieses dunkle Geständnis, nie ausgesprochen, legt sich wie ein Schatten auf seine Jugend.

Begegnung mit Tommi und Christiane

Am Ende des Semesters begleitet Johann eine Gruppe Studierender aufs Land, in ein Heim der Universität. Unter ihnen ist ein Paar, das sich schon seit der Volksschule kennt: Tommi, groß und dünn, das Gesicht von Narben gezeichnet, mit sanfter Stimme, und Christiane, die an seiner Seite fast unsichtbar bleibt. Beide wirken außerhalb der Dynamik der Gruppe, als hätten sie in ihrer engen Verbindung keinen Platz unter den anderen. Johann geht mit Christiane um den See, spricht mit ihr über Belangloses, ohne weiter nachzudenken.

Eine Woche später lädt das Paar ihn zum Trinken ein. Erst schweigen sie, dann platzt es aus Christiane heraus: Sie werde zu Johann ziehen. Er versteht nicht, zumal er in einer Vierer-WG lebt. Als er sie später kurz allein sprechen kann, erklärt sie, dass sie sich von Tommi trennen und mit ihm zusammen sein wolle. Johann, überrascht, beinahe erschrocken, lehnt ab. Christiane rennt davon.

Aus dieser Szene, scheinbar klein, spinnt Köhlmeier die Fäden weiter. Was als beiläufiges Beziehungsgeflecht beginnt, entwickelt sich zum Dreieck, das von Nähe und Distanz, von Macht und Ohnmacht bestimmt ist.

Das Böse als intime Versuchung

Dass Köhlmeier das Böse nicht als abstrakte Kategorie, sondern als etwas ganz Nahes, beinahe Vertrautes begreift, macht den Roman so beklemmend. Das Böse ist nicht der große Dämon, der von außen einbricht, sondern die unscheinbare Regung, die unbemerkt in den Alltag einsickert. Johann will kein Monster sein, er ist kein kalkulierender Täter, sondern jemand, der die Sehnsucht nach Grenzüberschreitung in sich trägt.

Die Dreieckskonstellation wirkt dabei wie ein altes literarisches Motiv – von Goethes Wahlverwandtschaften bis zu Musils Beobachtungen über „die andere Möglichkeit“ – doch Köhlmeier schreibt es nicht als Gesellschaftsspiel, sondern als existenzielles Ringen. Der Roman fragt, ob Nähe zwangsläufig auch Gewalt in sich trägt, ob Liebe immer auch Besitz ist, und ob Schuld nicht manchmal schon in den Gedanken beginnt.

Stilistisch bleibt Köhlmeier seiner lakonischen Genauigkeit treu. Er vermeidet das große Pathos, er zieht keine moralischen Lehrsätze, sondern erzählt so nüchtern, dass die Abgründe umso deutlicher hervortreten. Oft genügen ihm wenige, knappe Sätze, um eine Stimmung von drohender Katastrophe aufzubauen.

Ein schmaler Roman

Die Verdorbenen ist ein Buch, das gerade wegen seine Kürze enorm eindringlich wirkt.

Köhlmeier zeigt, dass man für die große Frage – wie nah wir dem Bösen wirklich sind – keine 800 Seiten braucht, sondern die Präzision einer klar geführten Erzählung.

Literaturhistorisch fügt sich das Buch in Köhlmeiers langes Werk über die dunklen Seiten menschlicher Erfahrung ein. Wie schon in seinen Erzählungen über Sagen und Mythen, in denen Gewalt, Schuld und Verhängnis immer präsent waren, bleibt er auch hier bei der Überzeugung: Das Böse ist nicht fern, es ist in uns selbst. Doch diesmal erzählt er nicht in mythologischen Bildern, sondern in der Sprache einer Generation, die zwischen Aufbruch und Verunsicherung pendelte.

Zum Autor Michael Köhlmeier

Michael Köhlmeier, geboren 1949 in Hard am Bodensee, zählt zu den prägenden Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Bekannt wurde er durch seine Romane, Novellen und Nacherzählungen antiker Mythen und biblischer Geschichten, in denen er stets das Verhältnis von Schuld, Gewalt und menschlicher Sehnsucht thematisiert. Mit Die Verdorbenen führt er diese Auseinandersetzung in einer komprimierten Form fort, die ihn einmal mehr als Meister der literarischen Verdichtung zeigt.

Topnews

Unser Geburtstagskind für den Wintermonat Februar: Gertrude Stein

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

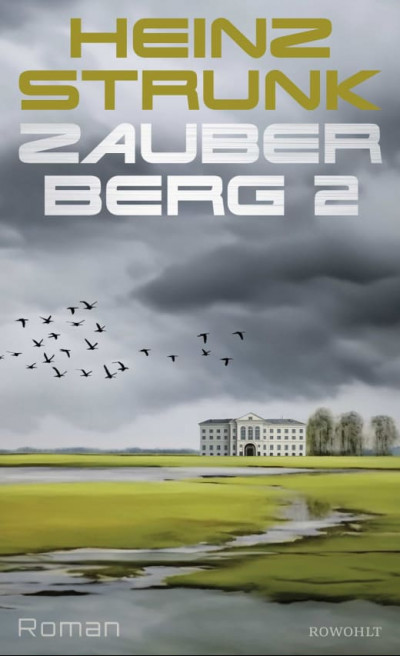

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

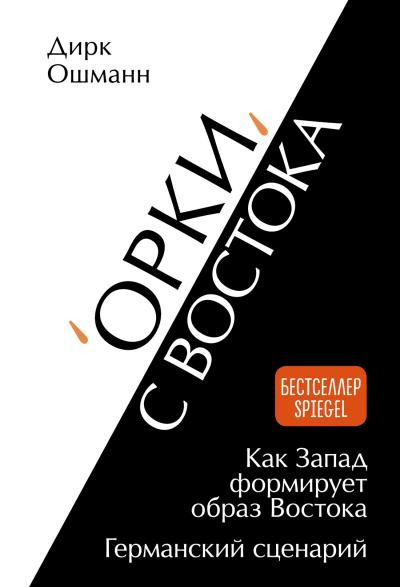

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

Emily Dickinson: Sämtliche Gedichte

Anja Kampmann: „Die Wut ist ein heller Stern“

Percival Everett – Dr. No

T.C. Boyle – No Way Home

Peter Huth – Aufsteiger

Dorothee Elmiger – Die Holländerinnen

Longlist Deutscher Buchpreis 2025 – Die Titel, Verlage, Kontext und Hintergründe

Sebastian Haffner – Abschied

Ein Buch, das uns lesen lässt, wie wir leben: „Wackelkontakt“ von Wolf Haas

„Verlorene Sterne“ von Tommy Orange: Eine Geschichte über Verlust, Identität und das Erbe der indigenen Bevölkerung

Das Buch "Stella" von Takis Würger

"Michael Köhlmeiers 'Das Philosophenschiff' – Eine Reise in die Tiefen der menschlichen Existenz"

Altern: Alle wollen alt werden, niemand will es sein (Hanser Berlin LEBEN)

Die SWR Bestenliste

Aktuelles

Die Unbequeme – Rosa Luxemburg und der internationale Frauentag am 8. März

Zum 95. Geburtstag von Janosch – drei Bücher über Freundschaft, Freiheit und das kleine Glück

Zum Tod von António Lobo Antunes – Stimmen aus dem Gedächtnis Portugals

Liu Cixin – Die drei Sonnen

Über den Sammelband „Lottery Fantasies, Follies, and Controversies. A Cultural History of European Lotteries“

Wenn Kinder zu Übersetzern werden – Constantin Film verfilmt „Mama, bitte lern Deutsch“

Judith Hermanns: Ich möchte zurückgehen in der Zeit

Leipziger Buchmesse: Zwischen Bücherrausch und Zukunftslabor

Gebrauchte Bücher: Eine Übersicht über Plattformen

Georg Büchners „Lenz“ – Ein Mensch im Übergang

Amazon Charts – Woche bis zum 22. Februar 2026 Die meistgelesenen Bücher im Fokus: Harry Potter, Dan Brown und aktuelle Bestseller im Überblick

Die Lücke im Satz – Die SWR Bestenliste im März 2026 als Gedächtnisraum

Happy Head von Josh Silver – Wellness, Wettbewerb, Wahnsinn