Ein Mann steigt in sein Boot, und schon der erste Satz klingt wie ein Atemzug, der nicht enden will. Jatgeir fährt über den Fjord, sein Schiff heißt Eline, nach der Frau, die er einst liebte. So beginnt Vaim, und in dieser Bewegung wohnt die Geste des Romans: eine Fürsorge des Blicks für das Unbeachtete, das Unausgesprochene, das sich dennoch beständig mitteilt. Es ist keine klassische Geschichte, die wir hier betreten, sondern eine Art Bewusstseinsraum: ein Fluss von Wahrnehmungen, Erinnerungen, Wiederholungen, der sich gegen jede konventionelle Erzähldramaturgie stemmt.

„Ein Faden, der sich selbst spinnt“ – Jon Fosses Vaim und der Rhythmus der Abwesenheit

Fosse geht es nicht um Plot im herkömmlichen Sinne. Seine Figuren bewegen sich kaum, aber ihr Innenleben rotiert. Wenn Jatgeir, die Hauptfigur des ersten Teils, von der kleinen Stadt Vaim nach Bjørgvin fährt, dann nicht aus Abenteuerlust, sondern weil ihm Nadel und Faden fehlen. Zwei-, vielleicht dreimal im Jahr unternimmt er solche Fahrten, aus Notwendigkeit, nicht aus Sehnsucht. Doch dieses Mal wird ihm das Einfache zum Drama: Kein Geschäft will ihm das Nötige verkaufen, bis er es schließlich zu einem Wucherpreis ersteht.

Frustriert verlässt er Bjørgvin, steuert einen weiteren Küstenort an, wo sich eine überraschende Wendung ergibt: Eline, seine Jugendliebe, steht plötzlich vor ihm – jene Frau, nach der sein Boot benannt ist. Sie will ihren Mann verlassen. Und sie will mit Jatgeir zurück nach Vaim. Er, ein stiller, zögerlicher Mann, wird überrollt von der Entschlossenheit einer Frau, die nicht fragt, sondern bestimmt.

Rhythmus als Existenzmodus

In Vaim gibt es keine Punkte; es gibt nur den fortlaufenden Satz, der sich durch den Roman windet wie ein Atemrhythmus, der keine Pause kennt. Fosses eigener Satz, “Wenn der Rhythmus verloren geht, ist alles verloren”, ist hier keine Äußerung über Stil, sondern über Existenz. Die Sprache ist kein Werkzeug zur Vermittlung von Bedeutung — sie ist Bedeutung. In dieser Form liegt eine radikale Konzentration: Der Text wird zum Resonanzraum, in dem Figuren, Orte und Erinnerungen zu Schwingungen werden.

Fosse erzählt nicht nur – er spricht, spinnt, verknüpft. Und das auf eine Art, die zugleich ruhig und unnachgiebig ist, mystisch aufgeladen und komisch grundiert. Es ist ein Sprechen, das sich selbst fortschreibt, eine Bewegung, die sich nicht mit der Welt abgleicht, sondern mit ihrem Klang. Das macht diesen Roman so besonders: Er ist nicht gebaut, er ist gesponnen. Und dabei – bei aller Satzlänge – überraschend dynamisch. Die Wiederholung ist kein Stillstand, sondern das Gegenteil: eine zarte Eskalation. Wer ihr folgt, wird nicht festgehalten, sondern fortgetragen.

Eline: Präsenz ohne Laut

Dann ist da Eline. Nicht als dramatische Figur, nicht als psychologisches Zentrum, sondern als Präsenz, die den Raum verändert. Sie ist nicht nur die Jugendliebe; sie ist das Moment der Irritation im Rhythmus. Als sie auftaucht, bleibt nichts unangetastet. Doch Fosse gibt ihr keine eigene Stimme in diesem ersten Band. Das ist ein stiller, konsequenter Zug: Eline wirkt, ohne zu sprechen; sie ordnet, ohne zu dominieren; sie fällt nicht in den Satz, sie hält ihn in Spannung.

Dass sie ihren Mann verlassen hat, wird beiläufig berichtet – die eigentliche Geste ist die Übernahme der Erzählregie durch Präsenz. Später, im dritten Teil des Romans, wird jener Mann sprechen: Frank, von Eline so genannt, im Alter von 75 Jahren. Er lebt wieder in Vaim, in jenem Haus, das einst Jatgeirs war. Denn nach dessen Tod hat ihn Eline zurückgeholt, wortwörtlich „mitgeschleppt“. Auch in der Rückschau schildert er sie als dominant, übergriffig, kontrollierend – und dennoch bleibt auch er in der Nähe ihres Willens.

Im Feld der Anderen

Zwischen Jatgeir und Frank steht Elias – der Erzähler des zweiten Teils. Ein Nachbar, ehemals bester Freund Jatgeirs, dessen Erzählung leiser, brüchiger, unheimlicher klingt. Ihre Freundschaft ist durch Elines Rückkehr unterbrochen worden, der Kontakt versiegt. Dann eines Abends: Jatgeir steht plötzlich vor der Tür, verabschiedet sich, bevor man ihm den Kaffee einschenken kann. Erst später erfährt Elias: Jatgeir ist bereits tot. Was er gesehen hat, war vielleicht eine Erscheinung, vielleicht ein Echo.

Wer Fosses Heptalogie kennt, wird hier blinde Fenster sehen: die Konstellation erinnert an Asle und Åsleik. Auch hier geht es nicht um Geister im trivialen Sinn, sondern um Stimmen, die nachhallen, um Totenreden im Präsens.

Vaim als Figur – Heimat, Herkunft, Heilserwartung

Der Titel Vaim verweist nicht nur auf das Buch, sondern auf den Ort, an dem alles beginnt. Ein kleines Fischerdorf, fiktiv, aber durchdrungen von norwegischer Topografie und mentaler Landschaft. In Vaim wird nicht nur gelebt, von dort wird gesprochen, erinnert, gestorben. Der Ort ist keine Kulisse – er ist Figur. Und was diese Figur denkt, spricht Fosse.

Die Spannung zwischen Vaim und Bjørgvin – dem alten Namen von Bergen – ist nicht nur geografisch, sondern symbolisch. Die Reise, die der Roman beschreibt, ist auch eine Bewegung zwischen Identitäten: zwischen dem Bleiben und dem Aufbrechen, zwischen Herkunft und Fremdheit.

Dass Vaim der Auftakt einer Trilogie ist, verleiht dem Text eine zusätzliche Tiefe. Vaim. Das Hotel soll 2026 erscheinen, Vaim. Die Zeitung 2027. Die Titel klingen lapidar – und tragen doch eine Verheißung in sich: Fortsetzung, Variation, Wandlung. Wie schon in früheren Werkzyklen (etwa der Heptalogie) strukturiert Fosse nicht in dramatischen Bögen, sondern in Resonanzräumen. Und wer seine Bücher liest, betritt weniger eine Erzählung als ein liturgisches System: Literatur als Gottesdienst, ohne Dogma, aber mit Sehnsucht.

Eine Garnrolle, ein Weltbild

Im Zentrum des ersten Erzählteils liegt eine Szene, die auf den ersten Blick banal scheint: Ein Mann will Nadel und Faden kaufen. Doch Jon Fosse macht daraus ein sprachliches Kammerspiel über Macht, Geschlecht und Alter – verdichtet in einem einzigen, nicht abbrechenden Satz, der das Geschehen als inneren Monolog entrollt.

Was sich im Laden in Bjørgvin entfaltet, ist eine Art existenzielle Farce: der hilflose Kunde, der schnöselige Verkäufer mit rosa Schlips, die resolute Ladenbesitzerin. Der Kauf eines Haushaltsartikels wird zur Auseinandersetzung mit der eigenen Überflüssigkeit. Dass der Preis von 250 Kronen ein „Wucher“ sei, ist nur der äußere Vorwurf – tatsächlich steht hier ein Mann am Rand einer Welt, die ihm keine Bedeutung mehr zuweist.

Und wie nebenbei, fast unscheinbar, erhält der Vorgang mythische Tiefe: Die Frau, die dem Mann Nadel und Faden verkauft, ist keine bloße Wirtin eines kleinen Geschäfts – sie ist eine moderne Variante der archaischen Spinnerinnen. In der griechischen Mythologie waren es die Moiren, die den Lebensfaden spannen, maßen und schnitten. Der Faden war dort nicht bloß Garn, sondern Schicksal.

Dass Jatgeir den Faden nicht aus eigener Kraft beschaffen kann, sondern ihn sich überteuert, fast beschämt, aushändigen lassen muss, zeigt eine Verschiebung von Handlungsmacht. Die Frau verkauft ihm nicht einfach Material – sie händigt ihm sein symbolisches Werkzeug aus. Der Mann bekommt den Faden, aber verliert das Narrativ. In dieser Geste liegt eine stille, ironische Umkehrung kultureller Muster. Fosse lässt Mythos und Moderne aufeinanderprallen – und wickelt daraus ein dichtes Textgewebe über Männlichkeit, Macht und das Altern.

Ein Anfang ohne Ende

Vaim ist der erste Band einer Trilogie – und doch kein Anfang im konventionellen Sinn. Es ist eher ein Fortlauf: ein Satz, der weitergeht, ein Rhythmus, der nicht endet, ein Raum, der sich noch entfaltet. Die Figuren sind Stimmen in einem gemeinsamen Klangkörper. Die Welt ist nicht abgeschlossen, sie ist Resonanztopographie. Und in diesem Raum hören wir nicht nur, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird.

Fosses Roman fragt nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern zeigt, wie der Sinn im Sprechen sich ergibt – in jedem Atemzug, in jeder Wiederholung, in jedem Zug über den Fjord.

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

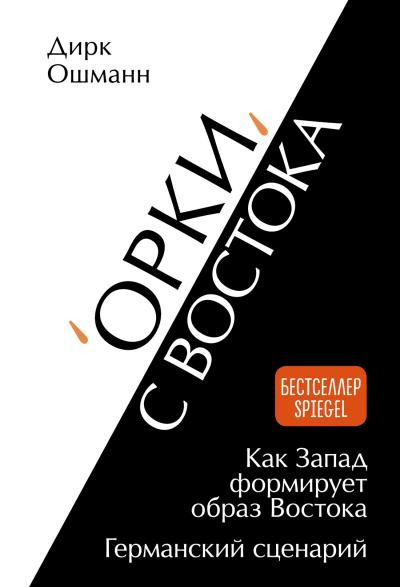

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Kafka am Strand von Haruki Murakami

Karen W. – Eine Resonanz des Alltags

Krieg in der Sprache – wie sich Gewalt in unseren Worten versteckt

Bergwelt als Textur – Mignon Kleinbek: Wintertöchter. Die Gabe

Salman Rushdie: Die elfte Stunde

Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz

Literarisches Quartett im Februar 2026 – Bücher über das Unsagbare

Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne

Leo Tolstoi: Anna Karenina

Zärtlich ist die Nacht – Das leise Zerbrechen des Dick Diver

E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ als unruhige Studie über Wahrnehmung

Susanne Fröhlich: Geparkt

Über Tatsuzō Ishikawas „Die letzte Utopie“

Jack London lesen: Vier Bücher und der Ursprung eines amerikanischen Erzählens

Der geschenkte Gaul: Bericht aus einem Leben von Hildegard Knef

Aktuelles

Daniela Katzenberger, wie man sie kennt – unverstellt, direkt, motivierend

The Ordeals von Rachel Greenlaw – Eine Akademie, die Talente frisst

Es ist doch nur die Dunya von Murat Gülec – Ein leises Buch für laute Tage

Die vergessene Hausapotheke von Dr. Nicole Apelian – Alte Rezepte, neue Dringlichkeit