Han Kangs vielfach preisgekrönter Roman "Die Vegetarierin" (Original 2007, deutsche Übersetzung 2016) sprengt Konventionen: Was als stille Frauengeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem radikalen Manifest über Autonomie, Körper und kulturelle Normen. Die südkoreanische Autorin, Trägerin des Man Asian Literary Prize 2016, inszeniert in drei Kraftakten eine Figur, deren Entzug von Fleisch zum Auslöser einer existenziellen, gesellschaftlichen und psychologischen Metamorphose wird.

Die Vegetarierin von Han Kang – Provokantes Porträt von Körper und Rebellion

In dieser Rezension analysieren wir Hintergrund, Erzählstruktur, Themen, Kontext und Stil, um zu ergründen, wie "Die Vegetarierin" unsere Wahrnehmung von Gewalt und Identität herausfordert.

Worum geht es in "Die Vegetarierin": Die Verwandlung der Yeong-hye

Han Kang gliedert den Roman in drei Teile, jeweils aus der Perspektive wichtiger Bezugspersonen:

-

Part I – Mr. Cheong (Ehemann): Yeong-hye, eine unscheinbare Hausfrau, kündigt an, kein Fleisch mehr zu essen. Für ihren konservativen Ehemann ist das ein Akt unbegreiflicher Rebellion. Er beschreibt ihre Verwandlung mit voyeuristischer Distanz und fürchtet soziale Sanktionen.

-

Part II – Schwester: Yeong-hyes ältere Schwester berichtet, dass die Protagonistin fortan obsessiv Pflanzenbilder malt und in Trance gerät. Ihre Vegetarismus-Entscheidung wird zum Katalysator familiärer Konflikte und psychischer Gewalt.

-

Part III – Insektenkünstler: In einer psychiatrischen Klinik trifft Yeong-hye auf einen Künstler, der Insekten aus Fleisch modelliert. Er sieht in ihrer radikalen Verweigerung den Keim »einer neuen Existenzform«. Yeong-hye taucht ab in Passivität – bis zu einem verstörenden Ende.

Durch die multiperspektivische Erzählweise entfaltet Kang eine klinische Sezierung von Körper, Wahn und Gewalt. Der Leser bleibt Zeuge und Versuchskaninchen zugleich.

Körper, Gewalt und kulturelle Normalität

-

Körper als Schlachtfeld: Yeong-hyes Körper wird Schauplatz unterschiedlicher Begehren – Patriarchat, Kunst und medizinische Autorität kämpfen um seine Kontrolle.

-

Gewalt im Alltäglichen: Kulturelle Gewalt zeigt sich in banalen Ritualen (Festessen, Normvorgaben) und eskaliert bis zur direkt physischen Zwangsmaßnahme der Psychiatrie.

-

Autonomie vs. Konformität: Vegetarismus wird zur Metapher für Selbstbestimmung – und löst kollektive Abwehr aus.

-

Metamorphose und Pflanzenmetaphorik: Pflanzenbilder und Insektenmodelle symbolisieren Ambiguität von Leben und Tod, Ekel und Ästhetik.

Koreanische Normen, Feminismus und Psychiatrie

Südkorea in den 2000ern ist geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung und konservativen Geschlechterrollen. Yeong-hyes Abkehr von Fleisch provoziert nicht nur familiären Ausnahmezustand, sondern reflektiert #MeToo-, Mental-Health- und LGBTQ-Debatten. Die Darstellung der Psychiatrie kritisiert das gewaltsame Einordnen abweichender Verhaltensweisen. Han Kang zwingt uns, über Zwangsmedikation und gesellschaftliche Pathologisierung zu reflektieren.

Zen-artige Präzision und brutale Klarheit

-

Minimalistische Bildsprache: Knapp gesetzte Sätze, klare Metaphern („Der gläserne Leichenduft des Wachstums“), erzeugen meditative Dichte.

-

Multiperspektivisches Seziermesser: Jeder Erzählerteil wirkt wie ein sezierendes Glas—präzise, neugierig, schonungslos.

-

Ritualisierte Passivität: Repetitive Motive (Fleisch bilden, Pflanzen betrachten) schaffen hypnotische Atmosphäre.

-

Ironische Distanz: Trotz des Schmerzes bleibt Kang analytisch-kühl; Empathie entsteht durch Präzision statt Pathos.

Wer sollte diesen radikalen Roman lesen?

-

Feuilleton- und Literaturfreund*innen, die experimentelle Erzählformen schätzen.

-

Feminismus-Interessierte, die patriarchale Machtstrukturen dekodieren wollen.

-

Psychologie- und Gesundheitsexpert*innen, wegen präziser Darstellung von Zwang und Wahn.

-

Kunst- und Kulturwissenschaftler*innen, die Metamorphose und Ästhetik diskutieren.

Stärken & Grenzen des Provokationstheaters

Stärken:

-

Mut zur radikalen Perspektive: Han Kang greift ein Tabu auf und lässt es eskalieren—bis zum existenziellen Kollaps.

-

Sprachliche Ökonomie: Präzise Bilder wirken länger nach als ausufernde Beschreibungen.

-

Kulturelle Relevanz: Der Roman spricht über universelle Themen in einem spezifischen soziokulturellen Rahmen.

Schwächen:

-

Distanz statt Empathie: Manchmal wird die Kälte der Analyse zur Barriere für emotionale Anteilnahme.

-

Fragmentierte Erzählung: Wechselnde Perspektiven können den Lesefluss stören und Verbindungen verlieren.

Was bleibt nach der Lektüre?

"Die Vegetarierin" bleibt im Gedächtnis als literarisches Schockgemälde—eine sprachlich karge, aber inhaltlich üppige Studie über Körper, Gewalt und Rebellion. Han Kang fordert uns heraus: Wo endet Normalität, wo beginnt pathologisierende Gewalt? Ein Muss für alle, die Literatur als ästhetische und gesellschaftliche Diagnose verstehen.

Über die Autorin: Han Kang im Fokus

Han Kang, geboren 1970 in Gwangju, debütierte 1993 und wurde mit "The Vegetarian"* (2016 engl. Übersetzung) international bekannt. Sie erhielt den Booker International Prize 2016 und lebt heute in Seoul. Ihre Werke thematisieren oft Gewalt, Trauma und Sprachlosigkeit.

Leserfragen zum Roman „Die Vegetarierin“

1. Warum ist "Die Vegetarierin" so kontrovers?

Weil Yeong-hyes radikaler Verzicht auf Fleisch existenzielle Fragen zu Autonomie, Gewalt und kultureller Norm überschreitet und dabei Tabus sprengt.

2. Welche Rolle spielen Pflanzen- und Insektenmotive?

Sie symbolisieren Metamorphose und den schmalen Grat zwischen Leben und Tod, Ästhetik und Ekel.

3. Wie kritisiert Han Kang die Psychiatrie im Roman?

Die geschilderte Zwangseinweisung und -behandlung entlarvt institutionelle Gewalt und Pathologisierung abweichenden Verhaltens.

4. Für wen eignet sich das Buch besonders?

Für Leser experimenteller Literatur, Feminismus-Interessierte, Psychologie-Fachleute und Kulturwissenschaftlerinnen.

5. Wie ist der Sprachstil von "Die Vegetarierin"?

Minimalistisch, bildhaft, multiperspektivisch – prägnant wie ein Zen-Koan, aber brutal klar in der Darstellung von Gewalt.

Topnews

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Nemesis’ Töchter von Tara-Louise Wittwer - Wenn Wut nicht zerstört, sondern verbindet

Wie sexistisch es in der Literaturkritik zugeht

Daniele Krien auf Platz 1 der Bestsellerliste im Juli - Ein Blick ins Buch

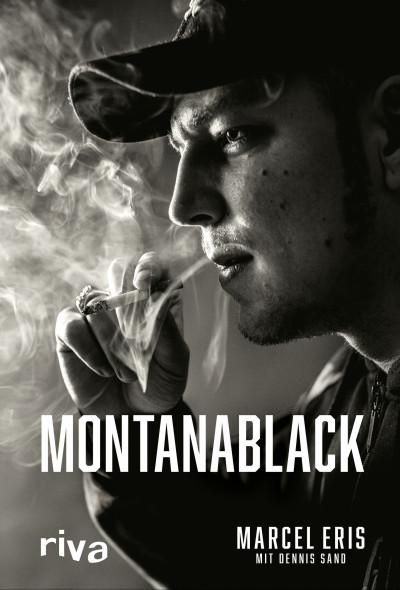

Kids im Kaufrausch - Ein Youtuber erobert die Bestsellerlisten

„Mulans Töchter“ von Bettine Vriesekoop – Wie sich das Frauenbild in China zwischen Tradition, Sexualität und Moderne verändert

Aktuelles

Das Buch der verlorenen Stunden von Hayley Gelfuso – Erinnerungen als Schicksalsmacht

Häuser - Julina Behrendt

Da, wo ich dich sehen kann von Jasmin Schreiber – Ein Femizid, der ein ganzes Umfeld neu ordnet

Die Kryptografin von Hanna Aden – Codes, Courage und ein neues Deutschland

SIE von Claudia Dvoracek-Iby

Geschichte: Dilara Sophie Schömer

Wiedersehen im Café am Rande der Welt von John Strelecky – Zurück an den Tisch, an dem das Leben Fragen stellt

Kairos von Jenny Erpenbeck– Liebe als Zeitversuch, Staat als Kulisse

To Cage a Wild Bird – Verlier dein Leben. Oder dein Herz von Brooke Fast

Lächelndes Mädchen: Pia Reichstein

Aus der Rolle fallen von Claudia Gehricke