Der Februar ist ein merkwürdiger Monat. Kalendarisch der kürzeste, kann er sich lang anfühlen, wenn das Licht fehlt und die Tage sich dehnen. Er kennt das Übermaß und den Verzicht: erst der Fasching mit seinen Farben, Masken und Geräuschen, dann die Fastenzeit, die alles wieder zurücknimmt.

Vielleicht liegt darin schon seine Eigenheit. Nicht entweder oder, sondern beides. Nicht Aufbruch, nicht Stillstand, sondern ein Dazwischen.

Winter als literarischer Zustand

In der Literatur ist der Winter selten bloße Kulisse. Er ist ein Zustand, der Figuren verändert. Er verlangsamt Bewegungen, schärft Wahrnehmung, lässt vieles sichtbar werden, was im Sommer übersehen wird.

Winterliteratur erzählt nicht vom Frieren allein. Sie erzählt davon, wie Menschen leben, wenn das Außen nichts verspricht. Wenn es keine schnellen Übergänge gibt. Wenn man bleibt, weil es nichts anderes gibt als das Bleiben.

Solche Texte sind nicht tröstlich im üblichen Sinn. Aber sie sind verlässlich.

Drei Bücher, drei Winter

Winterliteratur ist dabei kein einheitliches Genre. Sie entsteht in sehr unterschiedlichen Tonlagen und Formen.

In Winternovellen von Ingvild H. Rishøi etwa versammeln sich drei Erzählungen, die Menschen in prekären Lebenslagen zeigen. Die Geschichten sind knapp, genau, frei von Pathos. Der Winter ist hier kein Symbol, sondern Teil des Alltags – eine Umgebung, in der sich Melancholie und Hoffnung nicht ausschließen, sondern nebeneinander bestehen.

Ganz anders, aber ebenso winterlich, sind die Texte von Hermann Hesse, die unter dem Titel Winter versammelt wurden. Seine Betrachtungen und Gedichte nehmen den Winter nicht als Härte wahr, sondern als Zustand besonderer Klarheit. Wenn Hesse das Hochgebirgslicht beschreibt, das von Schnee und Eis zurückgeworfen wird, entsteht kein Trostbild, sondern eine genaue Beobachtung von Licht, Kälte und Stille.

Eine weitere, noch einmal anders gelagerte Winterstimme findet sich bei Alexander Puschkin. In seinen Gedichten erscheint der Winter weder als reine Härte noch als bloße Stimmung, sondern als Teil einer vertrauten Welt. Schnee, Kälte und Landschaft sind präsent, ohne zu dominieren. In Texten wie Wintermorgen oder Winterabend ist der Winter kein Ausnahmezustand, sondern Alltag. Er kann heiter sein, klar, manchmal rau, manchmal leicht. Hoffnung entsteht hier nicht aus Überwindung, sondern aus Selbstverständlichkeit: Die Jahreszeit ist da, sie gehört dazu, und das Leben findet in ihr statt.

Hoffnung ohne Versprechen

Trotz allem – oder gerade deshalb – fehlt in diesen Texten etwas Entscheidendes nicht: Hoffnung. Sie tritt nur anders auf, als wir es gewohnt sind. Nicht als Aussicht, nicht als Wendepunkt, nicht als Erlösung.

Hoffnung zeigt sich hier im Aushalten. Im Weitergehen ohne Ziel. In der Entscheidung, nicht zu fliehen. Diese Haltung zieht sich durch die unterschiedlichsten Texte – als stiller Widerstand gegen den Anspruch, dass alles erklärbar sein müsse.

Es ist eine Hoffnung, die keine Zukunft braucht, um zu wirken. Sie reicht, um den nächsten Schritt zu machen. Den nächsten Satz zu schreiben. Den Tag zu überstehen.

Das ist nicht wenig. Im Gegenteil: Es ist das, worauf man im Februar zählt.

Ein Satz genügt

Manchmal reicht es, dass ein Buch da ist.

Dass wir lesen, ohne Zweck, ohne Plan.

Und spüren, was Puschkin schrieb:

„Frost und Sonne – ein wunderschöner Tag!“

Topnews

Ein Geburtstagskind im Januar: Edgar Allan Poe – Dichter der Struktur und des Schreckens

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

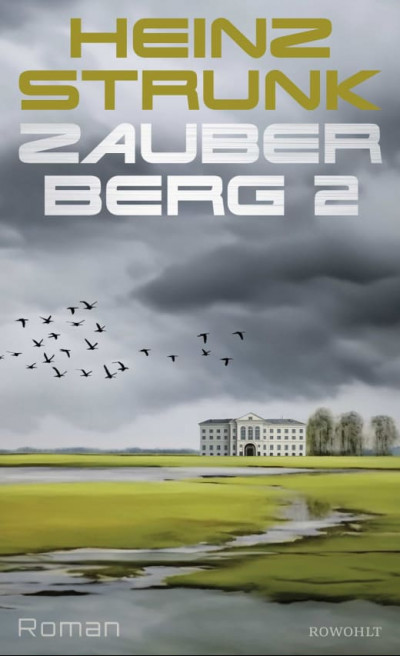

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

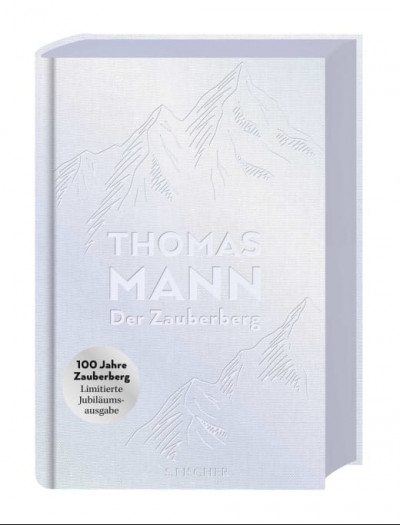

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

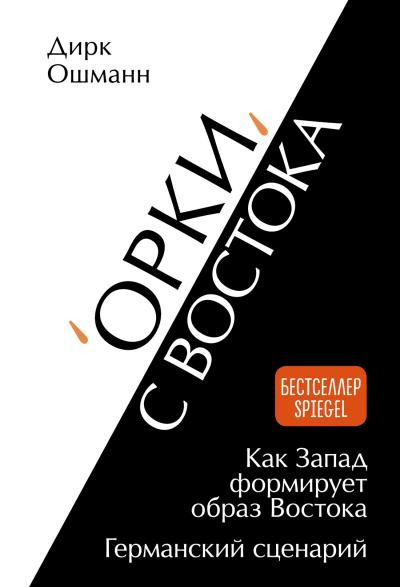

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

Die falsche Nähe – warum uns Literatur nicht immer verstehen muss

Die falsche Nähe – warum uns Literatur nicht immer verstehen muss

Warum uns Bücher heute schneller erschöpfen als früher

Nach dem Licht – warum Hoffnung kein Neuanfang, sondern Erinnerung ist

Ohne Frieden ist alles nichts

Zwei Listen, zwei Realitäten: Was Bestseller über das Lesen erzählen

BookTok, Bücherclubs, Bibliotheken – wie sich die Lesekultur digital neu erfindet

Herbst der Utopien – warum wir das Hoffen verlernt haben

Aktuelles

Die langsame Gnade – wie Literatur durch den Winter trägt

Amazon Charts MEISTVERKAUFT bis 25. Januar 2026 – Thriller als Gebrauchsliteratur

Amazon Charts bis 25. Januar 2026 – Die Beharrlichkeit der Magie

Prinz Kaspian von Narnia von C. S. Lewis – Rückkehr in ein verändertes Land

Der Ritt nach Narnia von C. S. Lewis – Ein Abenteuer auf Sand, kein Schnee

Der König von Narnia von C. S. Lewis – Durch den Pelzmantel in die Ethik

Das Wunder von Narnia von C. S. Lewis – Wie aus einer Kinderspielerei eine Welt entsteht

The Dog Stars von Peter Heller – Eine Endzeit, die ans Herz greift, nicht an den Puls

Sturmhöhe von Emily Brontë – Liebe als Windbruch

Kurs halten, Markt sichern: Die Frankfurter Buchmesse bekommt einen neuen Chef

Primal of Blood and Bone – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Der Blick nach vorn, wenn alles zurückschaut

Soul and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn eine Stimme zur Brücke wird

War and Queens – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Wenn Gefühle zum Kriegsgerät werden

Das zersplitterte Selbst: Dostojewski und die Moderne

Goethe in der Vitrine – und was dabei verloren geht Warum vereinfachte Klassiker keine Lösung, sondern ein Symptom sind

Rezensionen

Thomas Manns Felix Krull - Die Welt will geblendet sein

Die unendliche Geschichte: Wie Fuchur die Herzen eroberte

Crown and Bones – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout – Der Moment, in dem Macht persönlich wird

Flesh & Fire von Jennifer L. Armentrout – Vom heiligen Schleier in die Welt der Konsequenzen

Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout - Eine Auserwählte, die aufwacht

Die weiße Nacht von Anne Stern – Berlin friert, und die Wahrheit bleibt nicht liegen

Woman Down von Colleen Hoover – Wenn Fiktion zurückschaut

To Break a God von Anna Benning – Finale mit Schneid: Wenn Gefühl Politik macht

To Love a God von Anna Benning – Wenn Lichtstädte Schatten werfen

Funny Story von Emily Henry - „Falsche“ Mitbewohner, echter Sommer, echte Gefühle