Ein Cold Case, eine Tonaufnahme, eine alte Schule, in der Stimmen gebrochen wurden, damit sie im Chor „perfekt“ klingen: „Tote Seelen singen nicht“ öffnet das nächste Kapitel um das Sonderdezernat Q – diesmal sichtbar neu aufgestellt. Carl Mørck hat den Dienst quittiert, Helena Henry aus Lyon nimmt seinen Stuhl ein, und Rose sowie Assadmüssen lernen, dass ein Keller ohne Carl nicht automatisch stiller ist. Der Fall führt Jahrzehnte zurück in ein Sängerinternat, wo aus Kränkungen lebenslange Sprengsätze wurden. Der Roman setzt auf ein bekanntes Q-Versprechen – alte Schuld, neue Gefahr, überraschender Humor – und mischt es mit frischem Personal.

Tote Seelen singen nicht – Jussi Adler-Olsen, Line Holm & Stine Bolther: Reboot aus dem Keller, wenn Demütigung zur Tatwaffe wird

Handlung von „Tote Seelen singen nicht“

Carl ist raus: Nach einem Jahr zu Unrecht im Gefängnis zieht er die Reißleine, will Zeit für seine Tochter – und hält Abstand zum Keller in der Kopenhagener Polizeizentrale. Doch Abstand ist ein Konzept, das Cold Cases selten respektieren. In die Lücke tritt Helena Henry, eine dänisch-französische Ermittlerin mit eigenem Schatten; Rosereagiert allergisch, Assad mit jener höflichen Skepsis, die er Leuten entgegenbringt, die zugleich brillant und unvorhersehbar sind. Als eine brutale Mordserie Dänemark erschüttert, zwingt das Tempo alle vier an denselben Tisch.

Der Auslöser ist leise: eine Tonaufnahme, die Carl in die Hände fällt. Darauf sind Spuren eines vermeintlich aufgeklärten Tötungsdelikts – und etwas, das nicht passt: ein dritter Atem im Raum, ein winziger Rest Stimme, der die alte Akte aufsprengt. Carl bringt die Aufnahme wider besseren Vorsatz in den Keller. Das neue Team stößt auf eine Mordserie, deren Motiv nicht im Heute entsteht, sondern im Gestern: Demütigung, Erniedrigung, gezielte Beschämung in einem Sängerinternat, vor Jahrzehnten. Jemand hat gelernt, dass man mit Scham Menschen steuert – und bezahlt heute zurück. (Motiv- und Plotlinien sind in Verlags- und dänischen Produkttexten umrissen; die Tonaufnahme ist im dänischen Klappentext explizit.)

Das Ermittlungsgerüst ist klassisch Q: Spur – Sackgasse – Seitenweg – Aha. Nur die Verteilung der Rollen verschiebt sich: Helena arbeitet rabiat präzise, hat eine kurze Zündschnur und weiß, dass ein Team mehr braucht als Nostalgie. Rose bleibt genau und gnadenlos – für Fakten und für Kolleginnen. Assad liefert die sanfte Gravitation, die alles zusammenhält. Und Carl? Er steht draußen, aber nie weit. Genau das hält die Spannung: Ein Ex-Ermittler, der nichts verspricht und doch alles triggert – bis zur Konfrontation im Herz des alten Internats.

Demütigung, das Echo der Institutionen und ein Team im Umbau

Demütigung als Langzeitgift:

Der Roman entfaltet, wie systematische Beschämung (pädagogisch verbrämt, elitär legitimiert) Biografien verbiegt. Aus Scham wird Wut, aus Wut Plan. Diese Mechanik treibt den Plot – und verhindert eine simple Täterpsychologie.

Institutionen & Schweigen

Ein Sängerinternat ist perfekter Resonanzraum: Talent, Ehrgeiz, Abhängigkeit. Der Text zeigt, wie Rituale und Ränge Verstöße unsichtbar machen – nicht per Verschwörung, sondern per Gewohnheit. Die Frage „Wer wusste was?“ ersetzt die Frage „Wer hat’s getan?“ lange Zeit.

Teamdynamik 2.0

Der Keller ist nicht mehr derselbe. Helena Henry stiftet Reibung – und Reibung produziert Energie. Rose als Gatekeeperin des alten Q, Assad als moralisches Scharnier, Carl als Störsignal von außen: Das ergibt ein neues Spannungsgeflecht, das die Reihe belebt, ohne ihren Kern zu verraten.

Meta-Note

Dass Holm und Bolther mit im Autorenzimmer sitzen, merkt man nicht an Bruchstellen, sondern an Zusatztönen: straffere Szenenführung in den Gegenwartssequenzen, Reportage-Blick auf Institutionen, Frauenfigur auf Augenhöhe, die nicht als Gegen-Carl, sondern als eigenständiger Vektor funktioniert. (Übergang und Co-Autorenschaft sind offiziell kommuniziert.)

Reihe, Übergabe, Sichtbarkeit

Reihenstand: Band 11 der Sonderdezernat-Q-Serie; dt. Erstveröffentlichung am 01.10.2025 bei Penguin (Hardcover, 560 S.; eBook). Mitautorinnen: Stine Bolther & Line Holm. Übersetzung: Friederike Buchinger.

Hintergrund: Jussi Adler-Olsen hat öffentlich über seine Krebserkrankung gesprochen und die Staffelstab-Übergabean Holm/Bolther angekündigt. Das neue Buch markiert den geplanten Übergang – mit ihm, aber nicht nur von ihm.

Adaption: Parallel steigert die Netflix-Serie „Dept. Q“ die Reichweite der Buchmarke – ein Nebeneffekt, der Leser zurück zu den Romanen führt. (Serie 2025 gestartet; Produzent/Showrunner Scott Frank.)

Stil & Sprache – Vintage Q, aber mit frischem Atem

Die Tonlage bleibt vertraut: präzise, trocken, gelegentlich sehr komisch – vor allem in Dialogen, wenn die Figuren ihre Eigenheiten wie Werkzeuge benutzen. Neu ist die rhythmische Taktung der Gegenwartsszenen: kurze, saubere Schnitte, die den Plot drücken, wo ältere Q-Bände länger schwelgten. Das Vergangene (Internat, Akten, Zeugnisse) wird ruhiger erzählt, fast forensisch – ohne Schauerglimmer. Ergebnis: hohe Lesbarkeit, echte Dichte.

Zielgruppe – Für wen ist der elfte Q-Fall ideal?

-

Skandi-Krimi-Fans, die psychologische Tatmotive und institutionelle Verwerfungen mögen.

-

Reihenleser, die dem Q-Keller über Jahre treu sind – und sehen wollen, wie ein langlebiges Format erneuert wird.

-

Einsteiger: Der Fall steht für sich, zentrale Beziehungen sind verständlich; Vorkenntnisse belohnen, sind aber keine Pflicht.

Kritische Einschätzung – Stärken & Schwächen (konkret)

Stärken

-

Mutige Figurenkonstellation: Carls Exit + Helena Henry als Impuls – das fühlt sich riskant an und funktioniert erzählerisch.

-

Motivtiefe statt Schockmechanik: Demütigung/Scham als Treiber gibt dem Täterprofil Tragweite, ohne zu entschuldigen.

-

Ermittlung über Ton: Die Tonaufnahme als Initialzündung liefert ein starkes Krimi-Detail, das die Logik der Polizeiarbeit ehrlich macht.

-

Sprachzugriff: Der Mix aus Sachlichkeit und trockener Komik bleibt die heimliche Marke der Reihe – und wird hier sauber gehalten.

Schwächen

-

Erwartungsmanagement: Wer „altes Team = alter Groove“ erwartet, braucht Anlauf. Die Reibung mit Helena ist Programm, nicht Panne.

-

Viel Vergangenheit: Die Internats-Schiene fordert Geduld; wer einen rasanten Gegenwartsthriller will, könnte portionsweise Ungeduld spüren.

-

Keller-Nostalgie: Manche Leser werden den Mørck-Blick vermissen; der Roman beantwortet das mit Meta-Carl draußen – stimmig, aber nicht für alle die Wunschlösung.

Ein stimmiger Neustart mit kaltem Herzschlag

„Tote Seelen singen nicht“ zeigt, wie man eine weltweit geliebte Krimireihe fortführt, ohne sie zu verwalten. Das Buch dreht am Personalregler, schiebt eine neue Ermittlerin ins Licht, nutzt Carl als Störgröße, und erzählt einen Fall, der so leise beginnt, wie er laut nachhallt. Wer Q wegen seiner menschlichen Triebfedern, institutionellen Winkel und eigenwilligen Figuren liebt, bekommt hier genau das – in neuem Schnittmuster. Empfehlung: lesen, dann diskutieren, wie viel Veränderung eine langlebige Reihe braucht.

Jussi Adler-Olsen – der Architekt aus dem Keller

Der Mann, der Sonderdezernat Q erfunden hat, bleibt der Taktgeber im Hintergrund. Adler-Olsen steht seit Jahren für diesen besonderen Mix aus institutionellem Blick, verletzlichem Humor und Figuren, die auch dann weiterarbeiten, wenn es privat brennt. In „Tote Seelen singen nicht“ ist er nicht nur Name auf dem Cover, sondern Tonlieferant: der Keller-Sound, die trockenen Dialog-Stiche, das Gefühl, dass hinter jeder Aktennummer ein menschlicher Rest wartet.

Line Holm – der Reportageblick

Holm kommt aus dem Journalismus – und das merkt man. Ihre Kapitel haben Tempo, ihre Szenen Kanten, ihre Ermittlungswege folgen der Logik von Recherchen: Quelle, Widerspruch, Beleg. Sie schärft die Gegenwartsparts, hält die Institutionen im Fokus und verankert die neue Figur Helena Henry als eigenständigen Vektor und nicht als Ersatzteillager für Carl Mørck.

Stine Bolther – die Analytikerin für Tatmotive

Bolther bringt die Kriminalberichterstattung mit: nüchtern, faktennah, wach für das Warum hinter dem Wie. Ihre Handschrift zeigt sich dort, wo das Buch Demütigung und Scham als Langzeitgifte seziert – ohne Psychologisieren, aber mit klarer, forensischer Ruhe. Ergebnis: Täterprofile, die tragfähig sind, ohne zu entschuldigen.

Hier bestellen

Topnews

Geburtstagskind im Dezember – Emily Dickinson

Ein Geburtstagskind im November: Astrid Lindgren

Geburtstagskind im Oktober: Benno Pludra zum 100. Geburtstag

Das Geburtstagskind im September: Roald Dahl – Der Kinderschreck mit Engelszunge

Ein Geburtstagskind im August: Johann Wolfgang von Goethe

Hans Fallada – Chronist der kleinen Leute und der inneren Kämpfe

Ein Geburtstagskind im Juni: Bertha von Suttner – Die Unbequeme mit der Feder

Ein Geburtstagskind im Mai: Johannes R. Becher

Ein Geburtstagskind im April: Stefan Heym

Ein Geburtstagskind im März: Christa Wolf

Bertolt Brecht – Geburtstagskind im Februar: Ein literarisches Monument, das bleibt

Wie Banksy die Kunst rettete – Ein überraschender Blick auf die Kunstgeschichte

Ein Geburtstagskind im Januar: Franz Fühmann

Zauberberg 2 von Heinz Strunk

100 Jahre „Der Zauberberg“ - Was Leser heute daraus mitnehmen können

Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ – Umstrittene russische Übersetzung

Überraschung: Autorin Han Kang hat den Literaturnobelpreis 2024 gewonnen

PEN Berlin: Große Gesprächsreihe vor den Landtagswahlen im Osten

„Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Der Tote mit dem Silberzeichen von Robert Galbraith: London, eine Leiche im Tresorraum und die Spur der Stempel

Jussi Adler-Olsen wird 75

Der gefrorene Fluss von Ariel Lawhon – Eis, Recht und eine Frau, die Protokolle zur Waffe macht

Apfelstrudel-Alibi (Rita Falk)– Eberhofer ermittelt zwischen Südtirol, Schnodder und Susi im Bürgermeisteramt

Muttertag von Nele Neuhaus – Ein Taunuskrimi über Mütter, Masken und die langen Schatten der 90er

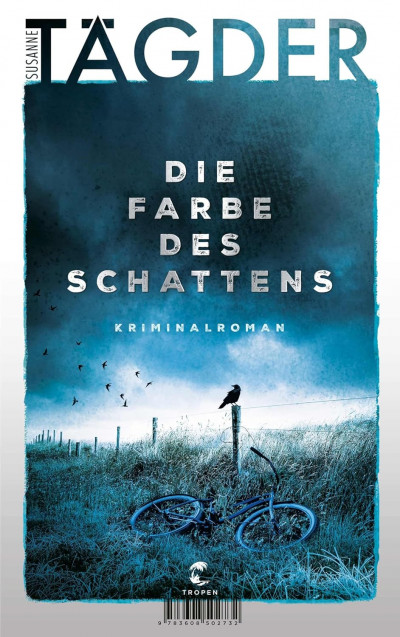

Die Farbe des Schattens von Susanne Tägder – Nachwende-Nebel, Neonröhren, Nervenkitzel

Der Donnerstagsmordclub und der unlösbare Code von Richard Osman

Am Ende des Sturms von Alexander Hartung - Berlin, eine Badewanne und eine Spur, die nach Süden zieht

Bodenfrost von Andreas Föhr (Wallner & Kreuthner 12): Bayern-Krimi mit kaltem Atem

Die siebte Zeugin (Justiz-Krimi, Berlin) | Florian Schwiecker & Michael Tsokos

Spätsommertod (August Strindberg 4) von Kristina Ohlsson: Giftanschlag, Krebsfest, Küstenidylle

Gottlos von Karin Slaughter: Fanatismus, Trauma & Sektenkrimi im Grant County

The Thursday Murder Club – Richard Osman’s cleverer Senioren-Krimi voller Witz & Tiefgang (mit neue Netflix Verfilmung)

Bretonische Versuchungen – Kommissar Dupins bittersüßer Fall zwischen Schokolade, Schuld und Sehnsucht

Achtsam morden: Karsten Dusse verbindet Krimi mit Meditation

Aktuelles

Das Buch der verlorenen Stunden von Hayley Gelfuso – Erinnerungen als Schicksalsmacht

Häuser - Julina Behrendt

Da, wo ich dich sehen kann von Jasmin Schreiber – Ein Femizid, der ein ganzes Umfeld neu ordnet

Die Kryptografin von Hanna Aden – Codes, Courage und ein neues Deutschland

SIE von Claudia Dvoracek-Iby

Geschichte: Dilara Sophie Schömer

Wiedersehen im Café am Rande der Welt von John Strelecky – Zurück an den Tisch, an dem das Leben Fragen stellt

Kairos von Jenny Erpenbeck– Liebe als Zeitversuch, Staat als Kulisse

To Cage a Wild Bird – Verlier dein Leben. Oder dein Herz von Brooke Fast

Lächelndes Mädchen: Pia Reichstein

Aus der Rolle fallen von Claudia Gehricke